發繡技藝申報市“非遺”成功 一度失傳

日期:2016/12/14 20:28:37 編輯:古代建築史

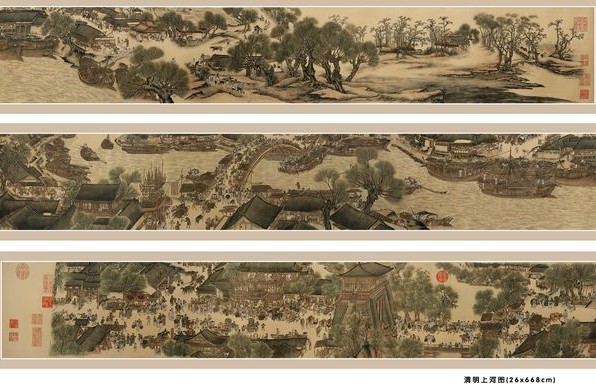

發繡是蘇繡中別具一格的繡品,由於選材及題材等原因,流傳下來的作品不多。近日,發繡技藝成功申報蘇州市非物質文化遺產。 發繡以發代線,利用其本身黑、白、灰、黃、棕等自然色體的色澤和細、柔、光、滑的特性,運用滾針、纏針、接針、切針等不同針法刺繡作品,圖象生動,文雅,針跡細密,對比鮮明,形成一種獨特的風格。與絲繡相比,發繡還有耐磨耐蝕,永不褪色,富有彈性,利於收藏等特點。1954年高伯瑜與蘇州刺繡研究所的藝人一起挖掘搶救出了發繡這一已失傳的工藝,並創作出建國以來第一幅發繡《屈原像》。1970年,他下放到蘇北,又應邀籌辦了東台工藝廠,遂把發繡技藝傳到了東台,被譽為“發繡奇葩播種人”之美稱。 到了文革期間,由於種種原因,蘇州發繡也沒人做了,一直到八十年代,才有高伯瑜之女周瑩華有感於蘇州發繡的斷層,重新開始了發繡的制作。從開始一個人做到成立刺繡工作室,經過多年的努力,發繡在蘇州重新煥發了青春,並在全國展覽中屢獲大獎。她所繡制的發繡作品《維摩演教圖》被蘇州市工藝美術博物館收藏,《宋人山水》被國際奧委會名譽主席薩馬蘭奇所收藏,2010年-2011年又應邀在台灣高雄、彰化、台北、台南舉辦了“千縷絲情——周瑩華發繡藝術交流巡展”,為蘇州發繡的傳承和發展做出了很大的貢獻。

- 上一頁:天安門廣場首次栽灌木

- 下一頁:西山島:4544棵老樹領“養老金”

熱門文章

熱門圖文