醉美古堡民居賞析—山西篇

日期:2016/12/15 0:25:39 編輯:古代建築史中國民俗文化源遠流長,有許多值得欣賞的民俗文化,而民俗建築又各具特色,欣賞起來也是別有一番風味。

1.沁水縣窦莊

窦莊始建於公元前969年,位於沁水縣嘉豐鎮窦莊村。窦莊城牆高三丈(合10米),牆厚五尺(1.67米),周長1008步(折1680米)。牆頭築有城垛、炮台、瞭望口等。四角高築五層雕樓。八面設窗,使樓外山水盡收眼底,如有來犯之敵,數十裡外皆無所遁形。城外繞牆設置藏兵洞,每洞可容五人藏身。城內一條石板街,寬5尺,長2008步(折3513.3米)。東、西、南、北四個城門,高而窄狹,寬不容車。四門之外,各設甕城一道,高大雄偉,森嚴睨傲。城內四門之間,互不串通,各成一區,自我封閉,以備戰時一門失守,不可殃及它門。

2.郭壁

郭壁村位於沁水縣東南四十公裡處的沁河西岸,村落依山勢而建,背山面河,包括了郭南和郭北兩個自然村。古時為沁河的一個重要渡口,是明清時期的商貿重鎮。因水運發達,經濟繁榮,古有日進斗金之說,故當時人們稱其為“金郭壁”。

郭壁村距今已有上千年的歷史,村中有著豐厚的歷史文化底蘊和民居建築遺存。包括韓家的進士第、王家的“三槐裡”、“青缃裡”,趙家的串串院以及張家的十三院等古建築群落。

郭壁村地處山坡,無論建城修寨,還是營宮築室,都依地勢而築。沿著村南向北,經過府君廟西側進入易安閣,刺斜向西攀行,走約300余米便是一處叫“行宮”的閣樓式建築。穿過券洞,回視券上左右,閣頂上的三間小樓便是“行宮”。“行宮”面東而立,抱廈出檐,檐前有四米左右台院,道通南側出入。當地人稱此為“前宮”。其北側稍後有兩院建築,當地人稱“後宮”。“行宮”建於清乾隆二十二年(公元1757年)。距“行宮”三十米之遙的西部陡坡上有一座小廟,號曰泰山廟。碑載,此廟建於清康熙六年(公元1667年)閏五月。顯然,“行宮”閣是因泰山廟的存在而興建的。泰山廟又稱東岳廟、天齊廟或岱廟,專供道教天神東岳大帝。國內東岳廟以山東泰安為正,其余全稱“行宮”。故郭壁村的“行宮”閣是後人為表識泰山廟,並出於風水上藏風聚氣的原因而興建的一處建築。

除了以上的易安閣和“行宮”外,郭壁村尚有文昌閣、雨花閣、南城閣、祖師閣、魁星閣、五瘟閣、觀音閣、瑚光流閣、新閣、女娲閣等多處閣樓。

郭壁保留下來的明清古建築堪稱沁河岸邊一章章凝固的音樂。郭南村崔府君廟西側的渭溝河畔,張姓祖先界水券涵,依山築宅;趙姓祖先隨坡台而立人境,鑿紅泥而起樓宇,創下了兩片規模齊整的住宅。兩姓之間,以“紹平原”閣把兩組民宅連成一組“山”字型的古建築群。“紹”是接續、承繼之意;“平原”是指戰國時期趙國公子平原君。三字相聯,就是希望趙家後人繼承平原君的遺澤。

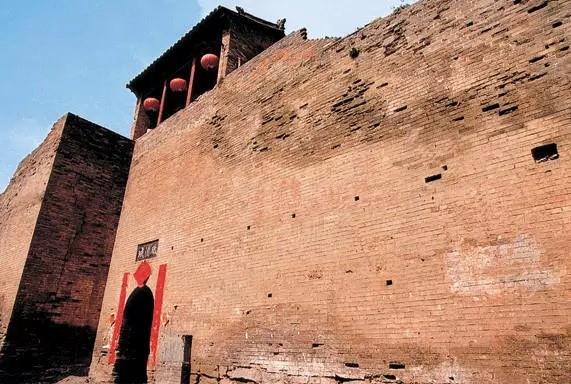

3、砥洎城

砥洎城,位於陽城縣城東13公裡處的潤城鎮西北隅,當地百姓俗稱之寨上,是華北地區現存尚好的明代民居代表、建築史上的稀缺實物資料。砥洎城建在一座小山咀上,其南接村鎮,北臨沁河,三面環水,呈半島狀。當時出於軍事防御目的而建,同時兼顧居住使用功能,城堡內的民居與巷道與城牆一起被全部納入整體防御體系,擔負防御職責,因而砥洎城既不同於類似雁北廣武古城的軍事城堡,也不同於類似於平遙古城的以居住、行政功能為主的城鎮,它體現出鮮明獨特的防御為本、平戰結合的設計風格和建築特點。這一點,從砥洎城的選址就可以清楚地看到,城堡選址通常都要考慮交通便捷,而砥洎城恰恰刻意選擇了這個三面環水的半島狀地形築城,設計者首先考慮的,正是防御功能。砥洎城城牆高十二米左右,臨水的部分城牆更是高達二十米,西側臨水城牆隨地勢而呈梯狀分為兩層,兩層之間有坡道連通。砥洎城的城牆極富特色,潤城鎮冶鐵業發達,並因此出現了一大批富商巨賈,他們用來自於冶鐵業的財富構築城堡,而冶鐵後廢棄的坩鍋又為城牆的主要建築材料,既堅固耐久,又降低了成本。砥洎城外側包以青磚,與其它城牆如出一轍,而從城牆內側,則可以清晰看到坩鍋與石條混徹的特殊結構,那密密麻麻、整整齊齊排列的坩鍋,使人感覺這兒才是真正的“蜂窩城牆”。其實在華北的一些地區,也有用甕徹壘院牆或窯洞的做法,而此後在隔河相望的劉善村,又可以看到許多以坩鍋為主要建築材料的明代民居。廢舊坩埚用作建築材料,壘砌牆體,不僅是廢舊物資的合理利用,而且,坩埚中空,能起到很好的保溫和隔熱的效果,使得房子冬暖夏涼。

4、郭峪古城

郭峪古城,位於皇城相府南300米,其規模宏大,形制完備。郭峪村曾遭到陝西農民軍的四次騷擾。在全村死傷慘重的情況下由郭峪村的鄉宦張鵬雲提議,富商王重新帶頭,不到十個月的時間就建起了這樣一座面積為18萬平方米固若金湯的古城堡。 城共有三門,東門為正門名為景陽門,西門為永安門,北門為拱辰門。在南邊還有一個排水溝,上下兩道水門,為排水之用。郭峪城內的城窯共有627.5眼,這些窯洞密密麻麻,酷似蜂窩,所以郭峪城又被稱為“蜂窩城”。

現在保存較好的古住宅有近40幢,其中明代住宅十幾幢,清代住宅二十幾幢。由於經濟條件較好,這些住宅大都采用磚木結構。一種為全部磚牆參加承重,另一種則全以木料為承重構件。承重的牆,牆體很厚,通常均在70cm左右。為節約用磚,牆的內外皮用好磚砌上一層,有的全用順向砌法,有的隔行改為一順一丁或三順一丁的砌法,內部則填入碎磚及黃泥。為了牆體結構牢固,有些建築還在牆內砌上小木桿,使內外皮磚牆相互拉結。由於外表為整齊美觀的磚牆面,人們習慣上稱這種房子為“磚包房”。采用木柱承重的建築,磚牆多為空斗牆,包住木柱。不論磚包房還是木柱承重,建築上部均為抬梁式木結構,用排架組成若干間單的房屋。郭峪古城被古建築學泰斗羅哲文譽為“中華民居之瑰寶”。

郭峪湯帝廟

湯帝廟俗稱大廟,位於西城門內,址高28米,為村之社廟。於元至正年間(1341--1368)創修,明正德年間(1506--1522)擴建,嘉靖年間曾毀於火災,修復於萬歷年間,清順治九年(1652)又拆舊整修。全廟分上下兩院,上院前沿有石欄,中有石梯可通上下。北面為正殿,面寬九間,進深六椽。東西殿各三間,角殿各三間。下院東西兩面為兩層樓房,各下下10間,上為看樓,下為住房及客房,南面上為戲台,下為山門,兩旁又各有角樓,為儲藏室,門外西側有鐘鼓樓。舊社會此廟為村社活動場所,村內重大事情都在這裡商定和辦理。民國年間,村公所設於此廟。范月亭任村長時,曾在這裡禁煙禁賭。新中國成立後,敢曾在此設立村、鄉公所、大隊部、保健站等。

郭峪豫樓

豫樓位於村之中央,建於明崇祯十三年(1640),和郭峪城同為防御農民起義軍的軍事建築。樓長15米,寬7.5米,高30米,七層建築。底層牆厚2米,隨樓層遞高逐級遞縮,直至第七層,牆厚0.8米。第一層為暗層,系單孔磚拱窯構成。內置有石碾、石磨、水井、暗洞,暗洞通過石門,進入暗道,暗道由磚拱成,共兩條,均可通向城外。第二層為五孔磚窯構成,朝東正中門額上鑲有澤州庠生王珩所題"豫樓"二字,有炮眼4個。三層以上,均為梁檩木板蓋頂。七層之上四周為磚堞。磚堞之上,又起檐封頂。樓頂四角,掛有四個铎鈴,於風中叮呼作響。樓四角垂直,四牆平展,數百年風采依舊。

豫樓之"豫"即防御、居安思危之意。樓與城為同體結構,城為蜂窩城,樓為蜂窩把,結構得體。樓雄居城中,登頂可了望方圓數十裡。

豫樓正面

豫樓地下室裡有生活生產設備

豫樓再向下是地道,樓梯很窄

豫樓地道

豫樓地道出口

5、皇城相府

皇城相府(國家AAAAA級景區),位於山西省晉城市陽城縣北留鎮。皇城相府(又稱午亭山村)總面積3.6萬平方米,是清文淵閣大學士兼吏部尚書加三級、《康熙字典》總閱官、康熙皇帝35年經筵講師陳廷敬的故居,其由內城、外城、紫芸阡等部分組成,御書樓金碧輝煌,中道莊巍峨壯觀,斗築居府院連綿,河山樓雄偉險峻,藏兵洞層疊奇妙,是一處罕見的明清兩代城堡式官宦住宅建築群,被專家譽為“中國北方第一文化巨族之宅”。

皇城相府全貌

皇城相府入口

藏兵洞藏兵洞

皇城村居住著234戶,680余口人家,耕種著480畝土地,全村總面積1.7平方公裡。地下有豐富的、得天獨厚的煤炭資源。"綠樹村邊合,青山郭外斜。"巍然城堡,雉堞林立;舊院古宅,錯落典雅。绮麗的自然風光同返樸的人文景致交相輝映,構成了皇城獨具魅力的風采。

皇城相府的主要建築是斗築居,城牆內四周設藏兵洞,計五層125間,為戰時家丁、垛夫藏身小憩之用。內城北部建一高堡樓,名曰河山樓,長三丈四尺,寬二丈四尺,高有十丈。樓分七層,層間有牆內梯道或木梯相通,底層深入地下,備有水井、石磨等生活設施,一應俱全。並有暗道通往城外,是戰亂時族人避敵藏身之處。

皇城村居住著234戶,680余口人家,耕種著480畝土地,全村總面積1.7平方公裡。地下有豐富的、得天獨厚的煤炭資源。"綠樹村邊合,青山郭外斜。"巍然城堡,雉堞林立;舊院古宅,錯落典雅。绮麗的自然風光同返樸的人文景致交相輝映,構成了皇城獨具魅力的風采。

皇城相府的主要建築是斗築居,城牆內四周設藏兵洞,計五層125間,為戰時家丁、垛夫藏身小憩之用。內城北部建一高堡樓,名曰河山樓,長三丈四尺,寬二丈四尺,高有十丈。樓分七層,層間有牆內梯道或木梯相通,底層深入地下,備有水井、石磨等生活設施,一應俱全。並有暗道通往城外,是戰亂時族人避敵藏身之處。

河山樓

斗築居

藏兵洞

皇城相府是中國清朝康熙大帝的老師、《康熙字典》的總裁官、文淵閣大學士光祿大夫陳廷敬的故居,位於山西省陽城縣北留鎮皇城村,枕山臨水、城牆雄偉、雉堞林立,房屋則樸實典雅、錯落有致,是一座別具特色的城堡式建築群。

建築群分內城、外城兩部分,有院落16座,房屋640間,總面積36580平方米。內城始建於明崇祯五年(公元1632年),有大型院落八座,為明代建築風格。尤其是七層百尺河山樓及附屬建築107間藏兵洞,是明代建築中的珍品,也顯示出古老古堡風格。

藏兵洞

外城完工於康熙四十二年(公元1703年),建有前堂後寢、左右內府、書院、花園、閨樓、管家院、望河亭等,布局講究、雕刻精美。康熙御賜的“午亭山村”匾額及對聯“春歸喬木濃蔭茂,秋到黃花晚節香”至今保存完好。

整個皇城相府的建築特征是:依山就勢、隨形生變、層樓疊院、錯落有致、古樸莊嚴、渾厚堅固。在河山樓內還有井、碾、磨,並有暗道直通城外,聚甲藏弩、護城保莊、抵御外侵。

皇城相府的禮制建築,也給中華民族留下了一筆豐厚而值得研究的歷史文化遺產。外城城門外有高達8米的御書樓,康熙帝御賜的“午亭山村”石刻匾額及對聯“春歸喬木濃蔭茂,秋到黃花晚節香”至今保存完好。 外城內有大小石牌坊兩座,銘刻著“德積一門九進士、恩榮三世六翰林”之功德。同時,保存完整的康熙帝在陳廷敬病重期間和病故後親賜的御碑,表達了康熙對陳庭敬的敬重,是對陳廷敬生榮死貴的最好記錄。這裡,御碑之多、御書之富、保留之完整,為國內少見。

專家介紹,整座建築反映了明末社會狀態及清初政治面貌和宗教信仰,有極高的觀賞價值和研究價值。

南書院

止園

管家園

御史府

小姐院

石牌樓

御史府

午亭山村

陳家從陳廷敬的祖父起興盛五代,敗落後,故居陸續住進了1000多戶村民。自1998年5月以來,當地政府將村民遷出,並籌資2000萬元對建築群進行了修繕。同時,有關部門根據史書記載恢復了一些已經坍塌毀壞的建築,並對環境進行了整治。皇城村已先後成功地舉辦了“名相陳廷敬暨皇城古建學研討會”、“皇城相府首屆文化藝術旅游節”。

6、湘峪古堡

湘峪古堡位於山西省沁水縣東南65公裡的虎山腳下,是保存最好的一座城堡。總面積53公頃,背山面水,造形奇特,層層疊疊,雄偉壯觀。

湘峪古堡

湘峪古堡外觀

明朝末年,沁河流域各地所遭災禍非常嚴重。人們為了自衛,就以村落為基本單位,紛紛組織起來,出資建造起種種防御工程,湘峪"三都古城"就是那時候所建。

湘峪古堡是明代萬歷年間都察院右副都御史孫鼎相的故裡,又稱“三都堂”。湘峪古城為其親自主持修建,所以湘峪習慣上又被人們稱作“三都古城”。

古堡建造因地制宜,上下層疊,相互聯通,既可屯兵,又可儲存兵械,大大地提高了防御能力。而這層層密密的城窯,也為湘峪古城得了另一雅號——“蜂窩城”。

湘峪古堡四面環山,風景優美。遠望去,屋依著城,城偎著山,粗犷雄偉,享有“中國北方鄉村第一明代古城堡”的美譽。

7、柳家堡

柳家堡現存7座完整的院落以及明清殘院12座。這些庭院建築形制大致相仿,皆為四合院式。院門偏於一角,多為坤、巽、艮門。完整宅第的大門均有牌樓裝飾和石獅石鼓相鎮。院內東、西、南、北四面為兩層樓閣式建築。其中北房為高階台,寬走廊。每院四角又另有一小院,房屋兩間。這種建築形制俗稱“四大八小式”。

柳家堡內外府的格局頗有中國古代的大型管制建築前庭後苑、前署後宅的氣勢,外府的空間大多是獻給各路神靈的,有宗祠、虞帝廟、文廟、關帝廟等。內府原有13座宅院,現存7座。內外府間的巷道上有兩座石牌坊,造型古樸渾厚中有精細,3層的石雕斗拱精細程度不遜木作。柳家肯定有人鐘愛斗拱,內府的“行邀天寵”門樓上的木斗拱是5層,而“司馬第”門樓上有9層。

來源: 中國文物保護基金會古建築專委會

- 上一頁:角頭

- 下一頁:山西古代建築精華之一二〇:無梁大王