諸暨斯宅村的千柱屋

日期:2016/12/14 18:42:52 編輯:古代建築史

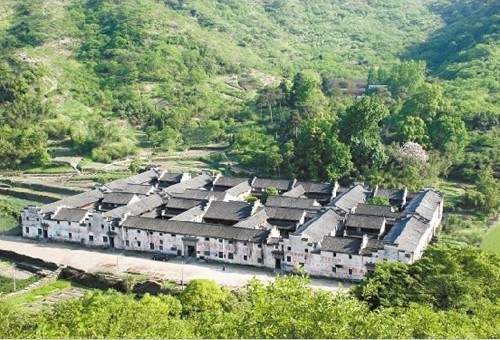

清代巨宅“千柱屋”位於諸暨斯宅村,建築面積占地6900多平方米,有屋118間,弄32條,內含10個天井,屋柱盈千,故名“千柱屋”。建於清代嘉慶年間,房屋為磚木結構,氣勢恢宏,為當地巨富私宅。

馬頭牆,小青瓦,清代的木轎,民國的洋車,木制的脫粒機,遮雨的斗篷,生動形象的石雕、磚雕、木雕,還有殘留在外牆上的文革時期的標語口號……諸暨斯宅村,千柱屋氣勢恢宏地依山面溪而立,不言不語中透出一股低調的奢華。

亦屋亦村

冬季的午後,一縷陽光輕輕地穿過樹梢,照在斑駁的泥牆上,形成一個個圓影。寂靜的山林中,偶爾的幾聲鳥叫,透著大自然的歡快。茂密的樹林包圍著一片古宅。這裡就是諸暨斯宅村的千柱屋。

一股濃濃的米香,透過這間古屋小門,飄向天井。原來,女主人胡亞琴正在古屋客堂的灶前做著糖麻圓。當注意有陌生人到來時,她顯得新奇又有些拘謹。

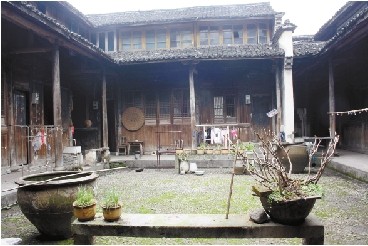

61歲的胡亞琴,是這裡為數不多的外姓人,自嫁入斯家後,沒離開過這裡。她的家就在這片古宅的核心處,東面即緊鄰千柱屋大廳。這裡人家一般都有兩層,底下是客堂,上面為閣樓。

亞琴家的客堂裡稍稍顯得擁擠。屋內沒開燈,正對門是兩扇緊閉的木窗。正門右邊一條木頭原色的樓梯通向閣樓;隱約的牆間立著一條條粗大的木柱。木質牆壁因年代久遠,顯得有些斑駁。

亞琴領我們到閣樓上看。木梯很結實,折一個角後即入閣樓。樓上的空間為狹長形,只有前後兩扇小木窗。打開窗,和煦的陽光立刻充滿了小屋。

就這樣小小的不到30平方米的閣樓裡,住著亞琴夫婦和他們13歲的孫子和9歲的外孫。她說,孩子父母都在城裡打工,兩個孩子就在附近的斯民小學就讀。

這古宅裡見不到青壯年,只有老人和小孩。雖然村裡的年輕人都走出山林,在城裡打拼,亞琴和其他村裡的老人們一樣,卻喜歡這裡安寧、平靜的生活。要是農活不多,老人們都喜歡端個火爐在家門口,三三兩兩圍坐著,談天說地,抽旱煙,打毛線,或是擺個棋盤,殺一局。

是村?是屋?穿梭其間,常常會被這裡近乎相似的格局所迷惑。實在難以想象,這外表上分明是村莊的建築竟然只是一間特大的民居。這是一幢擁有7400余平方米建築面積,有32條弄堂、10個天井、36個小天井、8個四合院、118間房間、1200多根廊柱的大屋子,因屋柱愈千而得名“千柱屋”。

千柱屋裡的老人們頗有些自豪地介紹,以前千柱屋裡有戶人家,家裡養的牛從來不出大門,天天就在這千柱屋裡頭轉悠,輪流吃10個天井裡長的青草,竟然也養得膘肥背圓。千柱屋裡雖然各家相對獨立,卻廊檐相接相合,互不隔離,的確像一座微縮的城池,走遍千柱屋的每一個角落,可以“晴不見日,雨不濕鞋”。

推薦閱讀:

福建閩清縣新壺村宏琳古厝展新顏

合肥長臨河古街有望重現古樸之風

平遙古城鼓勵原住民保護世遺 多想往城外搬遷

福建清流賴坊全力保護明清客家古村落

千柱屋內景

住民家門口做土特產生意

春去春回

這座“活著”的宅院,歷經百年時空,即使被評上“國寶”之後,也沒有迎來其他江南古鎮、古村落那種游人如織的盛況,並沒有顯出一躍龍門的輕狂,它依然靜靜地伫立於大山深處,過著一如既往的尋常日子,不溫不火。

很多曾經在這個宅子裡長大的年輕人都走出了宅門,走出了山野,但是還有很多斯氏後人依然起居於此,過著看似有些單調的生活。

我們問起一位老人,為何不跟隨兒女到城裡住,老人回答說:“在這裡生活習慣了,這是我的家,看著這個宅子我心裡比較踏實。”

一些五六十來歲的人,也不再到外面做生意了,而是依在自家門口擺起了土特產。雖然有時一天也沒做成一筆生意,他們仍然堅守著。

而習慣了平靜生活的斯宅人,對於今年國慶黃金周游人如織的火爆場景就像是做了一場夢。千柱屋管理小組組長斯公清說,這裡所有的空地和街道小巷都被車子停滿了。在千柱屋做了4年導游的蔡娟說,那時一天起碼上千人到來,撕門票撕到手發酸為止。

58歲的斯樟火更連做夢也沒想到,那幾天自己光賣土特產淨賺了1萬多元。現在,他已經徹底放棄了之前挑著自家種的蔬菜,沿街叫賣了,而是安心地把自家當生意場,做起了土特產買賣。他家門口就掛著一塊木板,寫上各種土特產名稱,還有他本人的手機號碼。斯樟火說,他賣的土特產有20多種,有蘿卜絲干、玉米粉、野山菊、粉條、番薯干等等。

這古宅成為景區後,如同開啟了另一扇門。讓斯宅人漸漸地看到了新的希望。住在這裡的人很慶幸,當年買了這裡的房子或從祖上繼承過來,感覺頗為榮耀。

斯宅人單純地期許著,有朝一日,這裡旅游配套跟上了,能吸引更多的游客,在家也能賺錢。

老屋新客

村支部書記斯衛星告訴我,斯宅人不僅擁有千柱屋,還有發祥居和華國公別墅等清代斯姓居民建築群14處,這些建築的占地面積都在3000平方米以上。但是,十年前,擁有這麼多歷史古跡的斯宅村卻始終“紅”不起來。

為進一步開發旅游,斯宅村建設了景區游客集散中心和停車場。這幾年,隨著文物保護工作力度不斷加大,累計投入近2000萬元資金對華國公別墅、發祥居、新潭家等斯氏古民居建築進行修繕和保護。建立斯宅文保區專職消防隊,提高文保區消防能力;投入43萬元建立斯氏古民居建築群視頻動態監控系統工程,對千柱屋等文保區域實行防火、防盜監控。

在千柱屋門口,我們遇到了“千柱屋斯國材農莊”的老板斯國材。今年已經61歲的斯國材曾是千柱屋裡的住民。斯國材坦言,當了大半輩子農民的他怎麼也不會想到祖宗留下的房子會變成景區,而自己成了農莊老板。

聽說斯宅村被入選中國景觀村落,斯國材笑著說:“看來這個農家樂的生意還會越來越好哩!”

太陽漸漸西斜了,天空泛出了晚霞,映紅了古屋上的青瓦。暮晚的千柱屋慢慢熱鬧起來。放學回家的小學生,出外干活的大人也陸續返家,炊煙袅袅升起。大嗓門的招呼聲,間或爽朗的笑聲,生菜入爆熱油鍋的翻炒聲,充滿了古宅。辛苦了一天的村民家家聚在一起,開始分享噴香的米飯。

亞琴的兩個孫子也放學回家了,他們圍著自家的小堂屋追逐嬉戲。當我們說要離開時,一老人端著一碗伴了菜的米飯,坐在大門口石階上,吃了起來,或許在她看來,平日裡的斯宅人仍是寂寞的,能看到我們這些人的到來,也是一種樂趣吧!

古屋依然面向小溪肅立著,西下的太陽照得老人的身影越來越長。

風雨中飄搖了兩個多世紀的千柱屋是江南明清建築的另類之作,它不會也不應該在歲月的風塵中泯滅,但前提是我們對待歷史和文化遺產的態度。

推薦閱讀:

福建閩清縣新壺村宏琳古厝展新顏

合肥長臨河古街有望重現古樸之風

平遙古城鼓勵原住民保護世遺 多想往城外搬遷

福建清流賴坊全力保護明清客家古村落

- 上一頁:新疆瓊庫什台村 歲月的牧歌

- 下一頁:揭陽古村落“紅色”竹林多英烈