山東古建迷鄉村尋寶

日期:2016/12/14 9:47:46 編輯:古代建築史

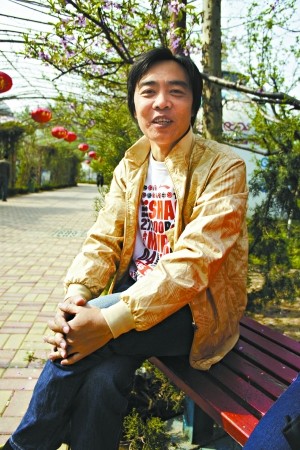

唐大華

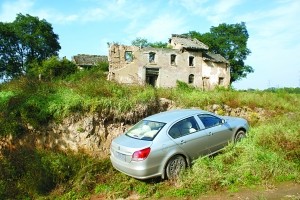

坍塌的古建

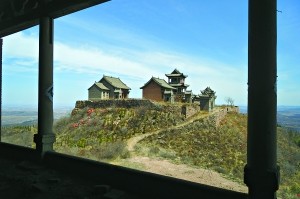

襄垣付村周成王廟

襄垣付村周成王廟 布村玉皇廟

布村玉皇廟

山東古建迷網名“愛塔傳奇”的唐大華

4月18日,“抓住文明余脈山西早期木結構古建築調查”的籌款活動在網上推出,項目發起人這樣介紹自己:“我叫愛塔傳奇,一個古建發燒友。來自山東德州,從事電腦行業的我,2006年開始用業余時間探訪古跡,歷經300多個地方的2000多座古塔和100多座早期木結構,行程9000余公裡。我最初只是想見識一下古建築的魅力,卻發現這些瑰寶的現狀極不樂觀……山西是國內現存古建築很多的省份,晉東南地區最為密集。我五去山西,那淋雨腐朽的失修的木結構古建築,深深地刺痛了我。個人微小的力量無法保住這些珍貴的建築,只有依靠大家共同的努力。”

在現實生活中,“愛塔傳奇”叫唐大華,是一個42歲的山東德州人,大學時讀機電工程專業,現在自己經營一家電腦公司。這次籌款活動他希望兩個月內籌款5000元,用於他今後探訪失修古建築的差旅費和調查經費。他說,即便籌款不成,他探訪失修古建築的活動也會繼續下去。

這幾天,地產公司萬科將山西一幢古建築整體搬到了北京,用於房地產項目。對於企業遷建古宅,“愛塔傳奇”在微博上頻頻發言,他希望萬科不要打法律與道德的擦邊球,更不可帶頭示范,“此風一開,不用幾年能把山西的古村搬空,真不是危言聳聽,到那時悔之晚矣。當前立法缺失,只能靠自律,傳承古文化是好事,拜托想點別的創意吧。”

看見“破廟”就激動

說起古建築,尤其是木結構古建築來,乍看起來不善言辭的唐大華滔滔不絕。“我一直很喜歡古建築,最早喜歡古塔,所以微博起名叫"愛塔傳奇",後來深入進去,又喜歡木結構的古建築,對木結構古建築的關注逐漸多起來。”正是由於對古建築的興趣,2006年開始,唐大華從自己所在的山東省開始,逐一探訪有文字記載的古塔。跑遍山東全省後,他的探訪范圍向山東省周邊擴展,“遼寧、北京、天津、河北、山西、河南、安徽,山東周邊凡是適合自駕的地方,都去過。”2006年至今,他利用節假日走訪了400多處、2000多座古塔。起初,他的訪古活動或跟一些古建築愛好者一起,或跟朋友、家人一起,“我看古建築,他們就當出去玩、到處走走。”到了2010年下半年,他的訪古目的從當初為了開眼界的“純訪古”逐漸轉向到村落調查失修的古代木結構建築時,陪伴他的便只有自己的朗逸轎車和數碼單反相機。

自駕車在荒僻的山西村落裡找古建築並不容易。“找那些古建築都是在各地公布的文物保護名單上查,但大部分只寫個名字,具體位置沒有,只能到了之後進村裡去問,山西的老鄉都特淳樸,只要他們知道哪兒有座古廟,肯定跟我說怎麼走。”沒有詳細的地理位置記載,沒有地方志為依據,唐大華的探訪路程全靠導航儀和老鄉指路,“在村裡的古建築,有的有院牆,有一年拿2000塊左右工資看院子、管鑰匙的老鄉,遇上這樣的就得找老鄉開門。”

“每天7點半至8點之間從縣城住的地方出發,要是計劃爬山就更早,大概5點出發,天黑之後再開車回縣城住下,夏天基本是晚上8點多從村裡往回走,到了住處光拷照片、做備份就得一個多鐘頭。第二天還是這個安排,每次出去一個星期左右,天天這樣。”唐大華一邊用電腦展示著歷次訪古照片,一邊講述著他訪古的基本日程。“早飯晚飯都可以在縣城住的地方吃,午飯都是自帶。”他指著電腦屏幕上的一張照片笑著說,“罐頭是好東西啊,每次出去我都提前買好幾罐罐頭帶著,好幾樣兒換著吃,一頓中午飯就是一罐罐頭、一瓶八寶粥、一塊面包,八寶粥裡的折疊小勺解決了餐具問題,方便。”照片裡,一罐魚罐頭、一瓶八寶粥已經打開,它們和一塊面包一起放在汽車座上,八寶粥附贈的折疊塑料勺斜插在魚罐頭裡。

對大部分人來說,這樣的日程和飲食可謂艱苦。可是唐大華樂在其中:“還是因為我喜歡,有動力。好多人跟我拍的那些廟叫"小破廟",這說法也沒錯,再珍貴、再有價值,失修了可不就是"破"嘛!不過我跟它們叫"小廟",每次出去我都說"我看看小廟去",有時候看它們就像看親人的感覺。”

在唐大華眼中,那些“小廟”像親人。而在當地村民眼中,“小廟”是祖祖輩輩信奉的神靈之所在,即便已經破敗到塌屋頂、倒牆面,甚至只剩下一副木架子,他們還是心存敬畏。在唐大華拍到的照片裡,幾乎所有在村子裡的“小廟”,附近的樹枝、草枝上都系著祈福的紅布條,系得多的,遠遠望去是一片紅色,還有的廟門口、窗台上擺放著一對一對的大紅燈籠。

村裡的古建築再不搶救就沒了

2010年8月至今,唐大華以自駕形式探訪了山東省和周邊省份,親眼見到了100多處、200多座散落在村裡、山間的木結構古建築,“拍的照片已經500多G。”“咱們國家的古建築有磚石結構的,像古塔、石窟都屬於磚石結構。還有的古建築是木結構,屋子的主體框架用木材建造,牆體雖然有磚泥、屋頂有瓦,但即便推倒了牆,只要它木頭的架子沒問題,這屋子就不會倒。木結構怕雨淋怕火燒,後期維護比較麻煩。如果屋頂完好,屋梁不淋水,這屋子可能能挺上千年,像山西的南禅寺、佛光寺。但如果一淋水,就沒譜了,可能很快就朽了。”

在他走訪的木結構古建築裡,除了已經被評定為國家級保護單位的大廟、大寺,那些散落在村裡的“小廟”,情況“極其不樂觀”,“輕的屋頂漏個洞,重的後檐沒了、大梁已經被淋得要朽斷了,還有的已經塌得只剩個架子,更嚴重的完全塌沒了。”唐大華表示,屋頂漏、淋雨是這些古建築面臨的“大敵”,“屋子漏,絕大部分都從後檐漏,前檐向陽、干燥一些,後檐因為本身就在陰面,一旦漏水,雨水落在大梁上,而大梁終年不見陽光,腐朽得很快。那些塌了的古廟基本都是在後檐,大梁從根兒上朽斷了。梁一掉下來,它整個兒的結構就亂套了,就會把別的柱子拽倒,別的梁也會被拽塌。所以,如果這個廟只是頂上有個漏洞,趕緊補,還能救,這算小修,一直放著不管,洞越來越大,梁也朽了、塌了,就不僅僅是花幾百萬大修的事了,這建築可能就毀了。”

“比如我看到的一座廟,它的一根大梁已經朽斷了,已經有錯位、塌下來一塊,底下被村民給支了根柱子,臨時支著。要是沒這根柱子,這個殿早就塌了。修的話,這根梁肯定要換,梁屬於大件兒,即便是那些已經淋了水還沒塌的梁,修時也得更換,一修一換,這原裝的東西少了,它的文物價值就低了。即便是不換,它的壽命也已經受到影響。”唐大華說,在現在還能看到的這些木結構古建築中,“保存稍好一些的,都是因為後來被占用了,當倉庫、教室、要麼就是當廠房,那些閒置的已經消失了一大批,現在能看到的也都年久失修”,如果還不趕快著手搶救,等待這些古建築的“只能是塌了、沒了”。

正因看到這些“小廟”可能面臨的滅頂之災,唐大華決定逐一探訪那些不為人知的古建築,通過自己“愛塔傳奇”的博客和微博發布相關情況。

五赴山西

唐大華的探訪從山西開始,從2010年8月至今,他已經五赴山西。他說,選擇以山西為探訪起始地點、重要對象的原因是,“山西以外的省,元代、元代以前的早期木結構建築存量很少,像山東全省有單體建築7座,其中4座是碑亭,全省17地市一共就4處。其他省份跟山東也差不多,河北略微多點,其他省的單體建築基本都不過10座。元代以前的,還有好多省一座沒有。長江以南的省份也有一些木結構建築,但一江之隔,建築手法上就和北方的差異很大,存量更少,粗略統計大概是二十幾處。更重要的,山西省的早期木結構建築很集中,最多的一個縣是長子縣,元代以前的木結構建築有39處。”

2010年8月,唐大華一家三口一起第一次赴山西,從太原出發,途經應縣、五台縣、長治市、晉城市,但行程被三場暴雨打亂,僅探訪了佛光寺和南禅寺。

長子縣蘇村

長子縣蘇村

長子縣大中漢三嵕廟

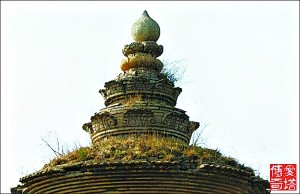

精美的唐塔剎部

東良村的

2011年6月,唐大華開始了獨自探訪,“第二次去山西,主要把南部一圈走過來了,在長治待了3天,然後去河南濟源,在那兒看了兩座木結構古建築和1座塔,然後到山西芮城、運城、臨汾、平遙。”這一趟下來,他看了約40處木結構古建築。

2011年9月,唐大華第三次赴山西,原打算去晉城,最終卻在長治各縣看了約40處失修的木結構古建築,也就是他常說的“小廟”。

2012年1月,唐大華第四次赴山西,依然在長治,他所看到的30多處古建築裡,年久失修的占絕大多數。

2012年4月,唐大華第五次赴山西,這次他在長治待了8天,看了約40處古建築。

唐大華估算,“僅長治一處,元代、元代以前的早期木結構建築能有200處上下,大部分處境很糟,不樂觀。” 發現唐代建築引爭議

2010年,唐大華第一次赴山西時,便把梁思成對佛光寺的描述抄下來,在佛光寺東大殿裡邊看建築實物邊比對梁思成的描述。“看梁工的書,那真的是看天書的感覺,沒有實物對照真的很難理解,到了佛光寺,對照著一看,那真是恍然大悟,實地一看都明白了。”兩年下來,他已經從一個古建築愛好者逐漸成為熟知相關理論的“民間專家”,他制作的“木結構建築示意圖”在博客上發表後,更是受到很多古建築愛好者的好評。

五赴山西,唐大華還有一個重要的目的,就是長治市長子縣布村玉皇廟的斷代做更深入的調查,收集相關情況。他先後四次去布村玉皇廟實地探訪,“這個廟的前殿,我個人推斷它是唐代建造,很可能是唐中期。”他在博文中寫道:“時代上可與南禅寺大殿比肩,有可能是現存最早木結構建築”。此前,玉皇廟前殿起初曾被認定為宋代,之後又有學者推斷其為五代。

讓唐大華意外的是,他對布村玉皇廟為唐代的斷代結論,得到了山西省年近八旬的原省文物局總工程師柴澤俊先生的親筆回復,並在信中就他提出的觀點進行了逐一回應。“沒想到柴先生這樣的大家能給我回復,很意外,但柴先生認為應該斷五代。”唐大華說,“我前幾天第五次去山西一共8天,有3天去了玉皇廟,主要拍了歷代維修的痕跡,為支持我斷唐代找證據,而且現在正在整理第二份資料,這次會做得更詳細。”

唐大華的觀點和堅持在網上引來了不少爭論,有人認為他的斷代方法不嚴謹,也有人認為他堅持斷為唐代是為了要引起文保單位對該廟的重視。面對這些爭議,他並沒在網上進行回應,“回應了就是口水戰,沒意思,斷代方法大家是一樣的,要根據實際建築來判斷,但是不管是哪朝哪代的都值得保護,難道唐代的應該保護、宋代的就不管了嗎?”

除了學術探討和爭論,唐大華對古建築的探訪還引起了山西當地文保部門的關注。“微博的影響比博客大得多,前幾天有位當地文保部門工作人員給我打電話,說會對我在微博上公布的情況進行調研,還說一個月內會給我回復、希望能多加強溝通。”此前,當地文保部門工作人員還曾與他一起前往探訪。

古建築保護難題等待破解

除了准備布村玉皇廟的相關資料,唐大華還在忙著籌備三件事:公益基金,研討會,籌款。

“我在微博上看到鄧飛‘免費午餐’的公益基金,覺得這個形式不錯。”唐大華覺得,通過募集捐款、籌集公益基金的形式修繕這些珍貴的古建築,“多少能為保護它們出一份力,也能讓更多的人知道,大家都關心自己捐的錢用在哪兒了,關注捐出的錢也就關注到了那些古廟。”他還說,“跟鄧飛聯系過,他很支持,也願意來做這個,我覺得他有這方面的經驗,他的‘免費午餐’通過募集捐款給山村孩子提供午飯的活動也很成功,或許可以模仿一下,但我自己還是打算繼續做實地考察,去看這些古建築的情況,只做前端的調查工作。”

即將在2012年4月底召開的研討會,也是唐大華現在的“中心工作”之一。在鄧飛、薛蠻子等微博名人的幫助下,正在籌劃中的研討會將有機會使更多人了解到古建築的現狀。“月初從山西回來後,一直在整理相關的材料,我打算主要講山西的情況,時間有限只能揀重要的說,現在定的是講兩處,一個是布村玉皇廟,一個是長子縣西上坊成湯廟,這個成湯廟1982年被評為縣級保護單位,但30多年了沒修繕過,它可算得上是金代木結構建築的標本。”

另外一件事就是在網上募集經費。在一個為實現夢想尋求資助的網站上,唐大華提出了“抓住文明余脈——山西早期木結構古建築調查”的項目,通過網站項目審核、正式開始公開向網友募集經費後,唐大華很興奮,“也算是知道有人支持我吧。”唐大華開始探訪古建築後,“一年裡有一個月的時間在外面看,每次出去5到10天,像這次嘗試募集5000塊,足夠一次探訪的差旅經費,車和攝影器材這些不算在裡面,我自己出。”

唐大華說,4月初去山西,他在仙翁山看到了一種“另類”的保存古建築物的方式:“在離村子挺遠的山上,有個在太原工作的本村人花錢在山頭上修廟,一共五座,其中一座是花錢買的好幾座廟的零件拼起來的,一座是整體搬遷、先拆再到山頂組裝的,廟對面還有座戲台,也是從村裡買的,整體搬遷上去。這種遷建屬於破壞,但山西的情況特殊,不遷建,只剩下等著它塌了沒了一條路,遷建反而保存了它。”面對這種情況,他覺得無奈,“希望更多的人知道,文保部門也趕快行動。”

(編輯:申燦)

- 上一頁:曾經的安定門城樓,只留有影像印記

- 下一頁:宜州千年古鎮漸顯老態