海口邁德村一磚一瓦見證歷史

日期:2016/12/14 18:42:49 編輯:古代建築史

曾氏宗祠

“經學堂”匾額

散落在瓊崖大地上的文化名村,可謂是燦若星河而又各具特色,海口桂林洋的邁德村,就以翰墨香飄遠的魅力感染著到此尋幽探古的每一位來客。

穿行在邁德村典雅大氣的曾氏宗祠,走進古樸恢宏的明經第,仿佛心靈也隨之穿越。府第、祠堂、私塾,邁德村翰墨飄香的歷史就镌刻在這些浸透著書聲琴韻的古建築中。

曾氏宗祠經學堂:上可以奉祖宗,下可以訓子弟

只要是古村,就必然有祠堂,邁德村也不例外。在曾姓占了絕大部分的邁德村,就有一座氣勢恢宏而又典雅端莊的曾氏宗祠。

坐北朝南的曾氏宗祠建於乾隆年間,歷代多有增建。走進曾氏宗祠,頭門上有一幅石刻對聯:武城世族;魯國家風。蒼勁有力的字跡昭示了邁德村曾氏與孔門四大學生之一曾參的淵源。進入曾氏宗祠,雕梁畫柱及牆壁上的彩繪已經褪色,盡顯歷史滄桑。供奉著歷代曾氏祖先牌位的宗聖殿,高掛著一幅晚清廣東末代解元、本村名人曾對顏撰寫的對聯:莆田分派瓊島移居百余年廟貌重新唯長念水源木本;閩矯登科陵陽作宰廿數世鳳徽共仰願不忘祖德宗功。讓人意外的是,神台上居中最大的一塊牌位,竟然是至聖先師孔子。顯然,邁德村的居民有著崇尚教育的悠久傳統。

宗祠內的經學堂是邁德村的驕傲,從建成開始,這裡一直是族中子弟的誦讀之區,兩百年來,這個鄉村私塾培養出了眾多出類拔萃的人物,可謂是彥士俊傑,代出無窮。在清朝,邁德村就有2名舉人、貢生15人、國學生25人。其中,官居七品以上者14人,這些才俊皆是經學堂的得意門生。據祠堂內的資料介紹,經學堂內曾高懸“解元”、“武魁”、“拔元”、“優元”以及“大雅扶輪”等多塊彰顯教育成就的牌匾,可惜的是,經過動亂年代的浩劫,盡管經學堂建築猶在,但這些古物已經不知所蹤。

在宗聖殿內,記者還發現了一張“邁德村曾氏家規”,首列其上的竟然是“勸讀書,長才智”。據介紹,邁德村曾氏在古代就定下了這樣的規矩:未讀書者不可進祠堂祭祖,解放前,這一族規變成了六年級不畢業者不得在拜祭亭上跪拜祖先。可見,邁德村居民重視教育的情結,就如他們體內的遺傳基因一樣,亘古難變。

有鑒於此,邁德村曾氏族長常常到海府地區選聘名師前來經學堂掌教。晚清末期,解元公曾對顏亦經常回鄉督課子孫,濃厚的學習氛圍加上嚴師的指導有方,當時的經學堂吸引了遠近幾十裡的學生慕名前來就讀,成為了蜚聲於外的一所鄉村名校。

神龍井與明經第:明代古泉惠百姓書香望族才人出

除了曾氏宗祠,邁德村還有著不少的景點,其中,明經第和始建於明代的神龍古井算得上是享有盛名的典型代表。

神龍古井位於曾氏宗祠南邊約數十米。為了防止孩童不慎掉落井中,村民們給古井蓋上了鑿有四孔的石板,因此神龍古井亦稱為“四孔井”。井欄邊上有兩塊石碑,一塊用龍飛鳳舞的草書刻有“神龍”二字,一塊刻有“南無阿彌陀佛”和“邁德全銘並序”。根據序文,古井“自有明曾氏卜居於此,遂得此泉,天然湧出,其味清冽,雖大旱而不涸,居人賴之。”

神龍井的名稱,據說是跟古時井旁邊的一方水塘有關。據邁德村文化室提供的資料介紹,邁德村的先祖門曾多次看到小龍卷風從水塘上掠過,再經由大田洋上空消失。這時候天空總會降下細雨,水質清甜可口。村民們於是認為神龍從天而降,將神水吐入水塘,所以水塘四季不干,又因為古井的源頭是水塘,所以將古井以“神龍”命名。

記者注意到,古井旁邊,建有分隔的洗浴間,不時仍有村民前來挑水,顯示這口具有幾百年歷史的古井至今仍在惠澤這裡的群眾。

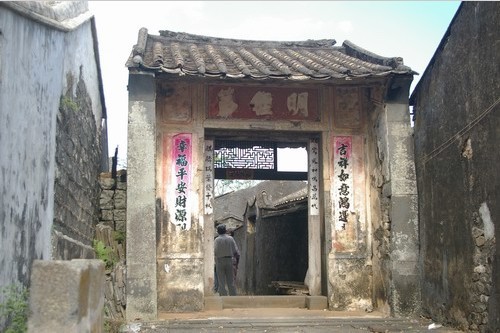

距離神龍古井不遠處,有一處堪稱大宅院的古民居煞是顯眼。這裡就是印證著邁德村深厚書香文化的“明經第”。這座古院落兩百年來名師輩出,被譽為“海南第一教育世家”。

明經第占地七畝,房屋造型美觀大方,牆壁上大多保留有彩繪的花鳥魚蟲,房屋與房屋之間,還建有別致的小門相連,此外,院內還因地制宜的設有小花園,顯示了居住在此的主人高雅的生活情調。

明經第的建造者名為曾憲熙,恩科貢生,候選直隸州州判。其弟曾憲燕為歲貢,官居訓導,博覽至老、手不釋卷的他曾經寫下《兵書右略》《平夷策制炮說》《時弊論》《理財論》等多部著作,兄弟倆都是瓊州府頗有威望的學人。明經第主人的後裔也多有才人,曾憲燕第五子曾對顏在光緒二十三年(1897年)榮登廣東鄉試榜首,成為末代廣東解元,聲明遠揚。曾對顏的一雙兒子同春、浩春在上世紀20年代同為留法博士,也讓這個書香門第有了薪火相傳的美談。

經歷歲月洗禮的明經第除了祖屋、書房及會客廳尚保存完好外,其余大多都意識斷壁殘垣,這裡的後人大多已經搬離了這座讓他們引以為豪的祖居。盡管院內雜草叢生,但從書房門板上精美的木雕花窗,我們仍能看出這個家族昔日文風蔚起的輝煌。

推薦閱讀:

風雨61年北大樓繁華落盡

蘇州六十載古建保護歷程

雞鳴驿:最古老的“郵政局”

福州深藏古寺裡的鵝峰書院

“明經第”大門

“明經第”院內祖屋

末代解元曾對顏:獨占鳌頭遭歧視執教鄉裡貢獻多

邁德村學士名人眾多,其中功名最高、名聲最盛的就是末代解元曾對顏。

出生在書香世家的曾對顏從小聰敏過人,在父親的督導下,九歲即熟讀了“四書五經”。當年,其父曾憲燕因族中公事被捕入獄,嚴於教子的他極其罕見地將幾個兒子帶到獄中指導學業。後人在談及百年前的這一段往事,無不對曾對顏父親的執著與堅毅表示由衷的欽佩。

光緒乙酉年(1885年),名譽日隆的曾對顏被選拔貢生,光緒二十三年(1897年),曾對顏進一步榮登廣東舉人榜首。嗣後不久,清廷在時局變化的背景下,取消了科舉制度,曾對顏也成為了廣東末代解元。據說,曾對顏當年獨占舉人榜鳌頭,也引起了其他考生的非議。怅然若失的嶺南學子認為,由來自文化落後之地的曾對顏奪得解元頭銜,缺乏說服力,進而懷疑考官作弊。在流言四起之下,考官將曾對顏的應試卷廣為印發,以供質疑者查考。在實事面前,這場因文化偏見引起的是非案最後得以平息。

而在當地人流傳的野史轶聞裡,曾對顏的中舉過程卻有陰德有報的傳奇色彩。據說,曾對顏夫人林氏在出嫁後的次年,依風俗回門祭祖。在經過渡口時,發現沙灘有一具赤裸的女屍,曾夫人取出隨身所帶紅毯覆蓋女屍之上,又出錢請人埋葬。

後來,曾對顏在廣州參加鄉試時,在考場上因勞累而昏昏欲睡,朦胧中突然看見紅衣女子上前催促:“交卷時間快到,趕快寫完,否則功虧一篑”。對顏聞聲夢醒,趕緊寫完答卷。放榜之日,最終高中榜首。事後曾對顏回憶夢中情形,連稱紅衣女子之助是夫人善舉得到的陰德回報。

中舉之後的曾對顏,獲授文林郎揀選知縣,但他卻無意官場,而是決然回鄉執教,選擇在雁峰書院任掌教。在廢除科舉的時代潮流中,他因勢而變。出身科舉的曾對顏並不受舊制的影響,大膽將舊時的書院改為新式的學校,成了新舊交替時期振興海南教育的傑出人物。此外,曾對顏還關心地方文化事業也傾注了不少的心血。1905年曾對顏與王國憲這兩位瓊台名士將積存已久、失散甚多的《海忠介備忘集》給予重編刊行,讓海瑞的這一部名著得以完整地流傳後世。

精於詩文的曾對顏著有《還讀我書室詩錄》。曾對顏人生中的大部分時光都是此起彼伏的紛爭歲月,而作為一介書生的解元公在詩集中也對混亂的時局表露了深深的憂慮,“同是艱難念時局,今人較比古人愁”、“我亦憂時者,閒居感慨多”等諸多詩句,在今天讀來,仍然能感受到一個老者對於國家命運的關切之情。

記者手記

古宅幽幽,宗祠煌煌。在探訪邁德古村過程中,厚重的歷史人文氣息撲面而來。這裡的一磚一瓦,一井一屋,全是歷史的見證,鮮活地再現著這座古村數百年來的滄桑。

時光逝去,村子還是那個村子,可人已不是那時的人,只有那靜靜的老建築,在向來客述說著這裡曾經有過的一段翰墨飄香的歷史。

推薦閱讀:

風雨61年北大樓繁華落盡

蘇州六十載古建保護歷程

雞鳴驿:最古老的“郵政局”

福州深藏古寺裡的鵝峰書院

- 上一頁:海安塘下老宅的那些事(上)

- 下一頁:風雨61年北大樓繁華落盡