日本的建築

日期:2016/12/15 2:05:15 編輯:古代建築史 中古日本建築的歷史大致可分為三個階段:

早期,6世紀中葉到12世紀,即飛鳥、奈良、平安時代。

中期,12世紀到16 世紀中葉,即鐮倉、室町時代。

近期,16世紀中葉到19世紀中葉,即桃山、江戶時代。

6世紀中葉,佛教自中國朝鮮百濟傳入日本,同時帶入了中國南北朝與隋唐的建築技術與風格。以此,佛教成為日本的主要建築活動,其影響遍及神社與宮殿。在飛鳥時代(671-8世紀初)佛寺的布局與形式各樣都有。到奈良時代(710-784)逐漸形成統一的風格,即既有中國唐代建築的明顯特征,又在向日本過渡。到平安時代(791-1194),這個過渡基本完成,在佛寺中形成了具有日本特色的“和祥建築”,在貴族府邸中形成了“寢殿造”。

12世紀後,地方勢力興起。在鐮倉幕府(1192-1333)和室幕府時代(1338-1573),宮殿、神社、佛寺、府邸逐漸推向全國。在奈良的仿中國宋式做法但稱之為“唐祥建築”,在住宅府邸中又出現了“主殿造”,即簡化了的“寢殿造”,還出現了適宜於武士與僧人生活需要的“書院造”,即在居室傍另設披屋作為書房。

佛寺自16世紀以後以不再是主要的建築活動了,府邸、城樓成為主要類型。過去在戰爭中興建的城堡到江戶時代(1603-1867)已演變為地方的政治與經濟中心。城廊上築有象征城市統治者威嚴並用於防衛的城樓。城市府邸大量興建,其規模與風格按業主的身份等級而異。此外,由中國傳入的飲茶、品茶成為貴族、武士等生活中一項重要內容。茶室往往采用民居的泥牆草頂、落地窗,並在周圍布置步石、樹木、桌登、燈籠等稱為“草庵風茶室”。於是,在住宅中又出現了混合有“書院造”與“草庵風茶室”格調的“數寄居”。“數寄居”的傳統至今仍強烈地反映在日本的住宅建築中。

19世紀以後,明治天皇的維新(1968-1912)使日本建築轉而接受西方影響。

|

|

伊勢神宮 |

伊勢神宮

日本神社的主要代表。神社是崇奉與祭祀神道教(一種自然神教)中各神靈的社屋,是日本宗教建築中最古老的類型。由於神道教與日本人民生活密切聯系,神社十分普遍。神社自7世紀起實行“造替”制度,即每隔幾十年就重建一次。伊勢神宮位於三重縣,傳說起於遠古時代。它的“造替”制度為每隔20年一次。神宮由內宮和外宮兩大部分組成。正殿居內宮中心是日本古建築格式之一“神明造”的典型例子。平面矩形長邊入口,挖土立柱,山牆上有山花中柱,懸山式草頂屋,屋面呈直線形。從外宮至內宮有數道柵欄和圍牆圍繞,形成層層空間,外牆四方設有鳥居。

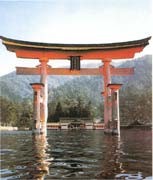

鳥居 (Torii)

|

|

鳥居 |

一種牌樓式的門洞,常設於通向神社的大道上或神社周圍的木柵欄處。由一對粗大的木柱和柱上的樓梁及梁下的枋組成。梁的兩端有的向外挑出,亦有插入柱身的。著名的如伊勢神宮的鳥居,造型簡練剛挺,寓巧予樸。自7世紀中國建築傳入後,鳥居的形式有了變化,如柱子有側腳,橫梁兩端起翹,甚至有用斗拱者。

法隆寺金堂

|

|

法隆寺余堂 |

始建於672年,重建於1949年,保留最完整的日本木構建築群,以堂塔為主共二十余幢。焚毀後重建的余堂,繼承了“飛鳥時代”的布局和形式。以塔和金堂為中心,繞以間廊,以區分佛和俗的世界。其形式以至細部紋樣均反映了來自中國南北朝建築的影響。建築用料粗壯,金堂的圓柱卷殺明富,柱上置有四板大斗,用整木刻成雲頭狀的雲形斗拱友承著檐只並采用了變形字型格子的勾欄和人字拱等。塔高31.9米,塔剎部分約占總高的1/3弱,塔中心有一根自下而上的中心柱支撐著塔頂的重量。

|

|

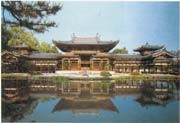

平等院鳳凰堂 |

京都 平等院鳳凰堂

平安時代有些佛寺由公侯之家發願修建,具有住宅的纖細優美之姿。鳳凰堂原為一貴族府邸中供奉阿彌陀佛的佛堂。其布局類似貴族府邸中的“寢殿造”即在中央正屋(寢殿)的兩側有東西配屋,並以游廊把它們聯系起來,單房屋的樣式是“和樣”的,如采用歇山頂、架空地板、出檐深遠等等。建築臨水而築,外形秀麗,內部雕飾、壁畫極其豐富,集當時的造型藝術於一堂。

- 上一頁:朝鮮的建築

- 下一頁:巢居——架構遠離暑潮的樂園