[致我們正在消逝的文化印記]歸來兮魯班

日期:2016/12/14 10:51:35 編輯:古建築工藝

央廣網桃源1月28日消息(記者丁玲娜 夏恩博)據中國之聲《新聞縱橫》報道,木工曾是中國農耕社會的重要工種,也是勞動大軍中令人尊敬的職業。數千年時光流轉,木工形成了體系完備、博大精深的傳統手藝,在中華文明史中留下了燦爛的一筆。如今,“鋸子”時代已經過去,傳統木工後繼乏人。我們懷念木工曾經帶來的溫馨回憶,更要呼喚“工匠精神”的回歸。

http://china.cnr.cn/yaowen/20160128/t20160128_521256738.shtml

湖南省桃源縣

湖南省桃源縣,沅江水自西向東穿過縣城。明清時期,桃源的木工技藝精湛,被請進皇宮,得名“桃源工”。如今,知道“桃源工”的,不多了。

2012年,桃源縣重建歷史學家翦伯贊的故居,全是木質結構,工藝要求高,文物部門廣貼“招賢榜”尋找高級木工,卻無人揭榜。桃源縣楓樹鄉鄉長翦林華說,當時費盡周折,好不容易,才找到一個人。

翦林華回憶稱,專門搞木器的老木匠,本地都沒有了。傳統的木頭插銷、軒等手藝,本地沒有木匠會做,最後,他們通過各種途徑找到了程冬初木匠。

程冬初

程木匠,叫程冬初,50歲,學木工35年了。

程冬初說,做方子的時候,露出一點點的那個叫針軒,他們都是提前用墨子把每個地方的線劃好。這樣粘上去,才能合得攏,這是木工師傅最厲害的地方。

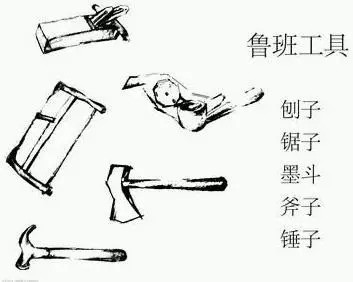

木工是悠久而古老的手工,《禮記》把木工列為“天子六工”之一。春秋時的魯班被尊為木工祖師,發明了鑽、刨、曲尺、墨斗等工具。幾千年農耕社會,生產生活,都離不開木工師傅的勞動和創造。

工具

程冬初的家,像是一個木器博物館。程冬初說,他是子承父業,從小就喜歡這一行,15歲正式拜的師。除了擺弄古建築,程冬初還擅長木雕,按國家職業標准,他是“精細木工”。

程冬初介紹說,這個木雕叫做《花開富貴》,使用桃源樟木刻制,全是手工雕出來的,長度兩米多,有90公分寬。

憑著好技術,程冬初在上世紀八十年代,一年到頭有接不完的活兒,月收入90塊,是當時一般工人的三倍。

計劃經濟年代,木工是勞動大軍中令人尊敬的職業,工廠需要,家庭也都歡迎。那時過來的人,或多或少都會有關於木工的記憶,大衣櫃、吃飯桌,家裡總有幾件木工師傅打的家具,一些手巧的人家,還自己動手,制作小桌子、小板凳。

著名歷史學家翦伯贊的故居

一首名叫《木工老爸》的歌這樣唱到:“憑著一把鋸子撐起了家,這就是我勤勞善良的木工老爸,靠著一把斧頭養活這個家,這就是我質樸可愛的木工老爸……”

兒時的場景,樸素的生活,當時間拉開距離,過往的流光碎影會格外明亮,撒向心田,帶來溫暖的回憶。

逝者如斯,霧氣蒸騰的沅江,依舊伴著桃源城。江邊,程冬初的家具廠已開了十多年,如今也招不到工人了,當年的同門也都紛紛轉行,程冬初發現,自己漸漸成了“獨行者”,唯一堅持陪伴他干木工活的是妻子。

程冬初和妻子

程冬初妻子告訴記者,因為老公兼職做別的事,要不然維持生活都很困難。她的師傅教了幾個徒弟,但好多人都放棄了。

傳統的“鋸子時代”過去了,流水線代替了手工,生活中對木工的需求也少多了。年輕人願意當大廚、學理發,卻不願沾出力出汗的木工活兒。像程冬初這樣的“精細木工”,要靠長年累月的錘煉,更是無人問津了。

程冬初說,現在好多家具都是機器做的,他這裡基本是靠手工雕刻出來的,都是實木家具,有些東西機械代替不了。

工匠始祖——魯班

冬至過後,桃源城潮濕而寒冷,一早,程冬初沒有去自己廠裡,而是帶著一份沉甸甸的任務匆匆趕路,他要找當地政府,辦一所木工學校。

程冬初說,他連名字都想好了,叫“魯班學校。”因為木匠的祖師爺就是魯班,他想把這門手藝傳承下去。

木工是傳統社會重要的手工,無論是作為技藝,還是作為職業,木工演進的漫長歷史,都伴著技術進步,反映著文明的進程。

如今,隆隆的機器聲似乎掩沒了一切,像這樣手工的聲音,很少聽到了。

也許,正是從這些粗重的敲擊、錘打聲中,我們才能聽出,來自遙遠過去的遺響,我們才能揣想,世世代代勞動者的身影。這樣的景象,在今天的大山深處,偶爾還會感知。

雲貴高原山區,貴州龍山鎮河壩村,一座瑤族木屋建成了,按照傳統,老木工龍運勇唱起歌謠,為新屋的主人祈福。龍運勇說,祖輩傳下來的歌謠,只有他還會唱幾句。

龍運勇告訴記者,像他這樣做傳統木工的人不多了。他已經45歲,都算年輕的。更年輕的因為做木工賺不到錢,都出去打工,再過些年,這門手藝就會漸漸消失掉。

(來源:央廣網)