阮儀三:不傳承就沒有進步

日期:2016/12/14 10:51:12 編輯:古建築工藝

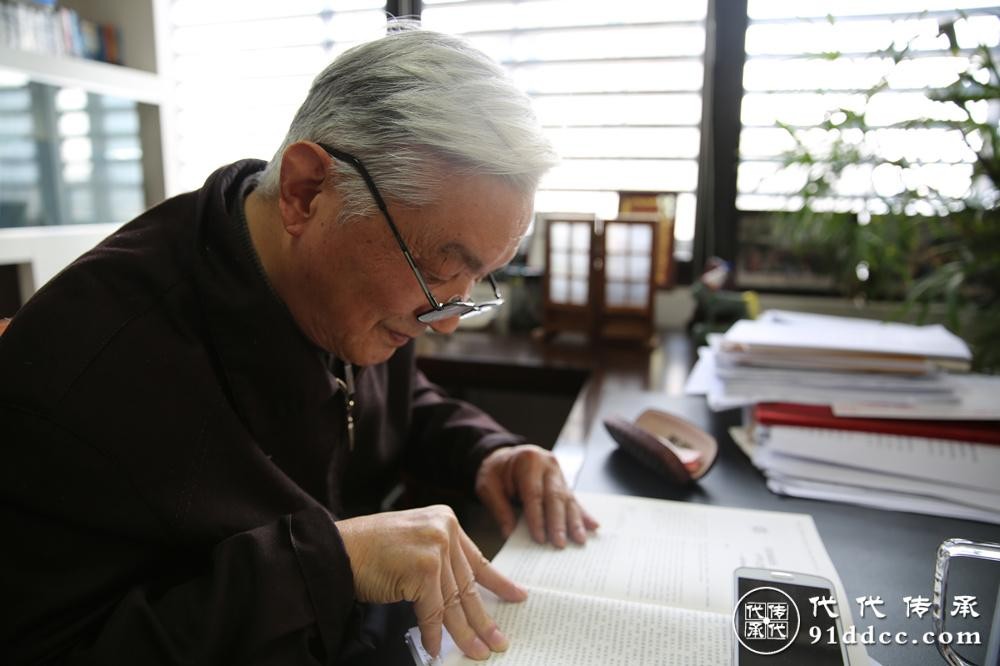

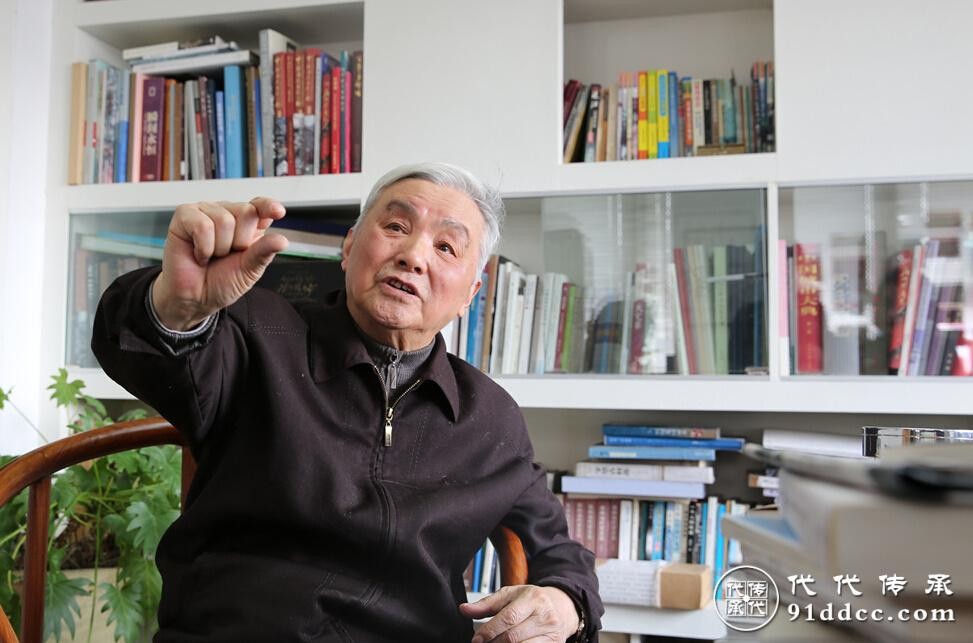

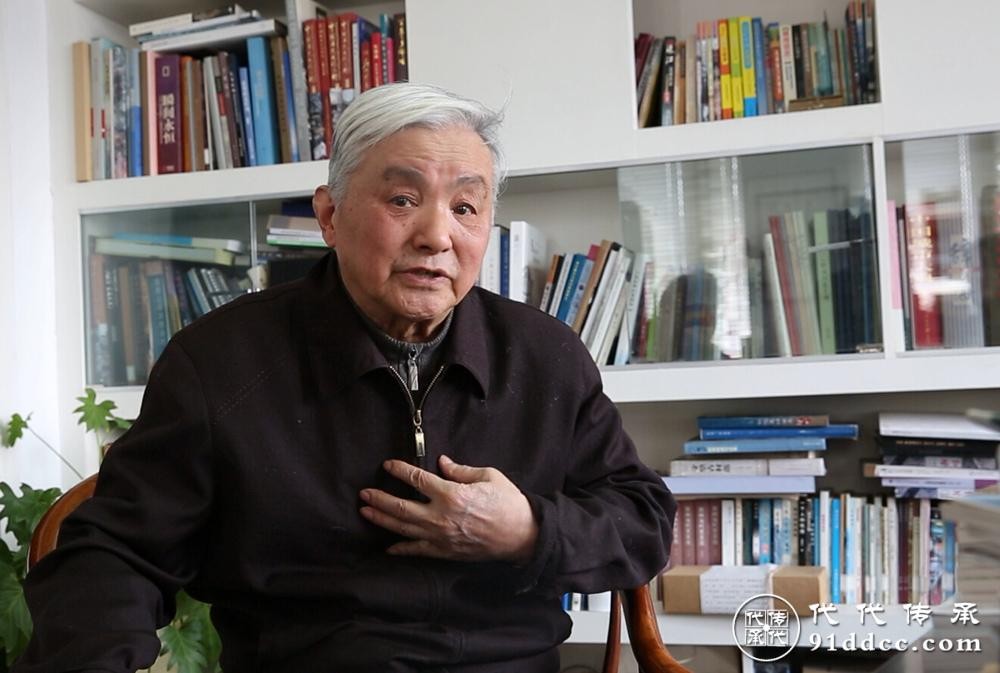

“代代傳承這個名字很好,應該傳承,不傳承就沒有進步,沒有自己的傳統,社會就變得非常浮躁。”一位82歲的長者對幾位年輕人如是說,慈祥和藹,笑容親切。這位長者是被人們稱為“古城衛士”的阮儀三,前來拜訪的年輕人來自代代傳承團隊。時逢初春,辦公室並不大,但溫馨,書架上擺滿了書籍和各項研究成果,交流就在這樣的環境下進行。

提起古城保護,阮老乃當之無愧的今世第一人,不僅是業界的學術泰斗,更身體力行,以實際行動保護了一座座美麗的古城古鎮。平遙、周莊、麗江、同裡、烏鎮、西塘等等,一個個耳熟能詳的名字,以其獨特的魅力,在全國大放異彩,全都有賴於阮老的無畏和堅持。

阮老現任同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任,同濟大學建築城規學院教授、博士生導師,中國歷史文化名城保護專家委員會委員,同時被聘為蘇州、杭州、紹興、洛陽、寧波等十數個城市政府顧問。首批“全國十大歷史文化名鎮”中有五個鎮的保護規劃出自他手。

阮老現任同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任,同濟大學建築城規學院教授、博士生導師,中國歷史文化名城保護專家委員會委員,同時被聘為蘇州、杭州、紹興、洛陽、寧波等十數個城市政府顧問。首批“全國十大歷史文化名鎮”中有五個鎮的保護規劃出自他手。

“古城衛士”、“古建捍衛者”,種種美譽的背後是鮮為人知的艱辛,這項工作得不到有效的支持,阮老以知識分子的良心,憑著自己的一身書生傲骨和對歷史遺存的滿腔熱誠,守衛中華民族珍貴的文化遺產。他的貢獻得到了世界的矚目和認可,曾獲得聯合國教科文組織遺產保護委員會頒發的2001年和2003年亞太地區文化遺產保護傑出成就獎、法國文化部頒發的“法蘭西共和國藝術與文學騎士勳章”,2014年,他成為首位榮獲美國聖母大學頒發的“亨利·霍普·裡德獎”的亞洲人。

緣起:走上這條路

雖年逾杖朝,仍志在千裡,如今的阮老依舊活躍在保護文化遺產的前沿陣地,昂揚前行。他出身書香世家,是清朝被尊為三朝閣老、九省疆臣、一代文宗的大儒阮元之後,幼時雖因戰事幾經顛沛,但骨子裡流淌著文化的血液,有著心憂天下的情懷,而走上保護城市文化遺存這條道路也有重要的歷史原因。

同濟大學20世紀50年代初照片

1958年,同濟大學來了一位德國專家,在全國都向蘇聯專家學習的狀況下,同濟的師資來源可謂多元。這位專家在同濟開了門新課——歐洲城市建設史,並且建議中國也研究並開設這樣的課程,於是,同濟大學開設了中國城市發展史。

同濟大學1959年的校門

在阮儀三的學習生涯中,有兩位老師起到至關重要的作用:一位是古建築園林專家陳從周先生,陳從周先生醉心古建築研究,曾自己貼錢,帶著學生把蘇州、揚州的古典園林和古民居摸了個遍,精心測繪、拍照,留下了大量寶貴的歷史文化資料;另一位是城市規劃專家董鑒泓先生,為了編纂《中國城市建設史》,董鑒泓先生也帶著阮儀三走遍了大江南北。1961年,阮儀三畢業後就跟著這兩位先生,一邊學園林學建築,一邊學城市學保護。

古建築園林專家陳從周先生(1918—2000)

“今年走東北,明年走西北,後年走西南,就這樣每年走一次,幾十個城市,一個個走,一個個調查,在調查研究的過程中,我汲取了非常多的營養,見識到了中國的地大物博和建築沉澱的豐厚,歷史之悠久,建築之精良令人驚歎。然而這種遺存當時正在拆遷中,心痛啊!我就在兩位老師的帶領下,覺得要做一點具體工作。”回憶起當年情景,阮老不勝唏噓。三年困難時期,當年去大西北調研時,一天的糧食只有四個洋芋充饑,身上染虱子,睡覺的時候可以聽到臭蟲滿地爬的聲音,其中艱苦,過慣了現代舒適生活的小青年難以體會。

阮儀三(左)和城市規劃專家董鑒泓先生(右)

保護:峥嵘雲隙裡的奪目光明

“如果你對現代化狂瀾中正在毀滅的城市文化遺產感到憂慮、焦急和憤懑,卻又無奈,那就請打開阮儀三教授這本書吧!你會在峥嵘的雲隙裡看到一道奪目的光明,或者感受到一陣澆開心頭塊壘的痛快的疾雨。”這是馮骥才先生為《護城紀實》所寫代序中的幾句話。《江南古鎮》、《歷史文化名城保護理論與規劃》,一部部作品中凝聚著阮老幾十年的守護經歷。

阮老是學者,但他的保護行動,從來不是停留在紙上、嘴上,而是實干,甚至“以命相拼”。

“刀下救平遙”、“以死保周莊”,這些故事聽起來很傳奇,實則充滿困難險阻。為了保住平遙,阮老費了很多心血,將當地的古建築測繪下來報“國保單位”,得到了八萬元撥款用於修繕古城牆,又自己貼錢搞古城保護規劃培訓班。“我只有十個手指頭,按不住啊,當時保了平遙,周邊其他還留存得非常完好的古城保不住,比如太谷、祁縣、忻州、介休等等,眼睜睜看著被拆掉。”說到這裡,阮老的臉上滿是遺憾。

如今紅紅火火的周莊當年默默無聞,在阮老每月工資只有60元的時候,他為周莊匯去了一筆5000元的文化保護科研資金,聯系旅行社,宣傳水鄉美食和旅游,“去周莊的車從上海人民廣場出發,一日游,游客都驚艷於水鄉美景。當年都用膠卷拍照,後來周莊開了第一家賣膠卷的店,周莊新造的第一幢房子是女廁,外國人都喜歡到周莊看美景,沒有廁所就不能讓他們來……”如此種種,阮老歷歷在目。時間證明了阮老的高瞻遠矚,他嘔心瀝血的保護規劃,也讓瀕臨消失的美麗古鎮煥發新的光芒,惠澤一方。過年的時候,周莊、同裡、烏鎮等一批古鎮老領導至今每年都會到阮老家拜年。

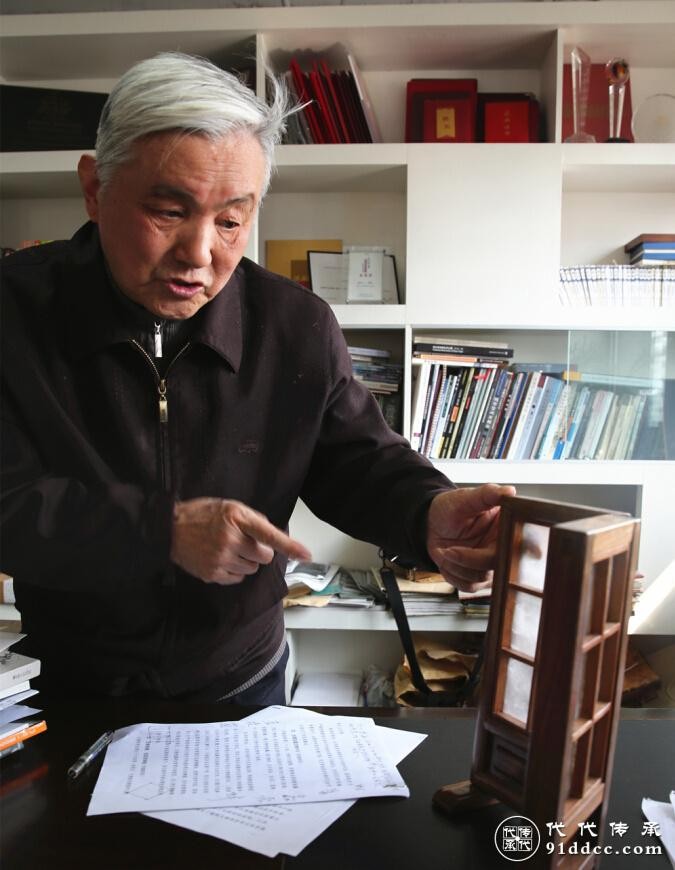

往昔歲月峥嵘,路還在繼續走。阮老拿起一扇窗戶模型向代代成員展示並講解,那窗戶是明清時期江南太湖一帶民居普遍使用的蠡殼窗,其制作工藝是中華民族建築史上不可或缺的一個重要內容。“魚鱗雲新天凝黛,露殼窗稀月逗梭”清代詩人說的就是蠡殼窗,純天然材料,冬暖夏涼,七彩透明,不僅堅固耐用,而且還有過濾紫外線的功能,使家具免遭太陽強光侵蝕。

隨著國外玻璃的引進,蠡殼窗制作工藝失傳近百年,得知嘉善的許金海先生在研究這項技藝,為了復原蠡殼窗,阮老竭力鼓勵推介,經過多年探索,該項工藝終於被重新掌握,這也填補了中國古建築上的一個空白。這項工藝已獲國家專利並成為市級非物質文化遺產。

發展:不一樣的小橋流水人家

周莊、烏鎮、同裡等一批古鎮的出名,帶動了當地的旅游業,有的地方節假日人滿為患,於是,有人擔心:過度旅游會不會破壞古鎮原生態居住環境?對此,阮儀三說道:“旅游太旺,對古鎮會產生影響,但如果因此否定古鎮發展旅游就片面了,旅游開放過度是不好,應該控制,控制的手段是什麼?為什麼那麼多人?現在沒有更多的地方給他去嘛!有三十個周莊,大家還擠著去老周莊干什麼?應該大量地把好的古鎮都開發出來,每個古鎮都有各自的特色。我近年就做了新場(上海)、蕩口(無錫)等,到節假日也人滿為患。”

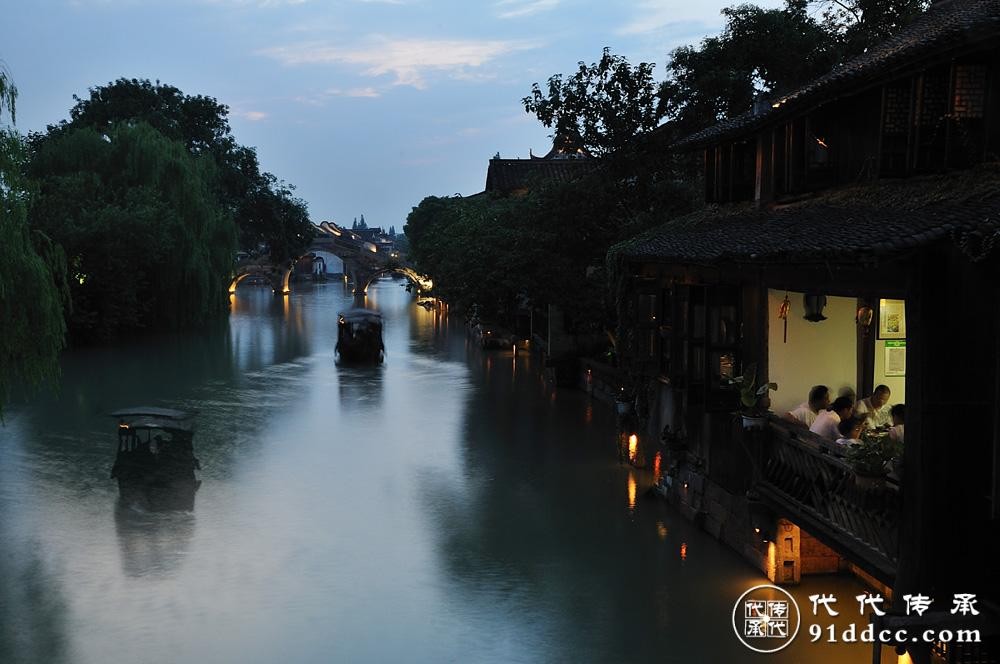

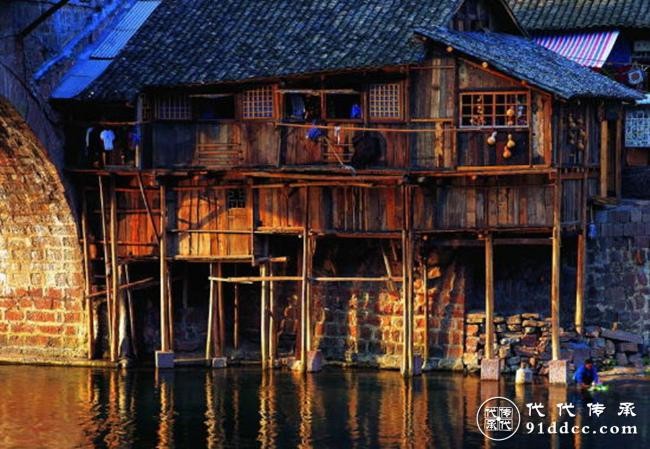

在不少游人眼中,江南水鄉都是一樣的小橋流水人家,差不多的景色,阮老在周莊的時候很樂意當導游為人們講解,他認為應該慧眼識珍珠“不是它們一樣,是你不會看,沒看出名堂。烏鎮的小橋流水和周莊的小橋流水不一樣,房子的形態、構造方式、人們的生活習俗都不同。周莊是一條條水巷,家家門前泊舟航。烏鎮是因絲綢蠶繭發展起來的古鎮,就像唐詩裡寫的那樣‘君到姑蘇見,人家盡枕河。古宮閒地少,水港小橋多’房子架在水上,是水閣房。詩人一定去過這個地方,寫出了枕河人家的美景,反映了那個時候江南水鄉的風光,就已經形成的良好居住形態,我們一直延續了下來。再比如,西塘是長廊綿延千米長,廊子一樣嗎?也不一樣,這個廊子是兩面坡的,那個廊子是一面坡的,有的是腰檐,有的用柱子撐起來。為什麼有廊子?這是因為紹興黃酒西塘出,當地人都站在櫃台前喝酒,廊子都沿河而設,河道運輸是水鄉的命脈,江南水鄉就是依水成鎮,依水建房,因水而居,因水成景。”

周莊:家家門前泊舟航

烏鎮:人家盡枕河,水閣房

西塘:長廊綿延千米長

如果會看,處處是景,阮老又講了同裡的民居,是家家有宅園,退思園、耕樂堂、珍珠塔園等等,當年是別墅區。他強調民居都有自己的特色,其特色又反映了它重要的文化內涵,而這文化內涵和中國的社會生成以及倫理道德密切相關,“我保護它的目的,不是僅僅為了拿來搞旅游觀賞而已,而是為了留存中國原生的居住形態,這種居住形態,在我們現代社會怎麼傳承?過去社會條件下的居住形態到了我們這個社會形態下不要采取一刀切,然後把外國人的拿來用。崇洋媚外是對自己祖先的東西不尊重,拿來主義拿來的也會有很多缺陷。”

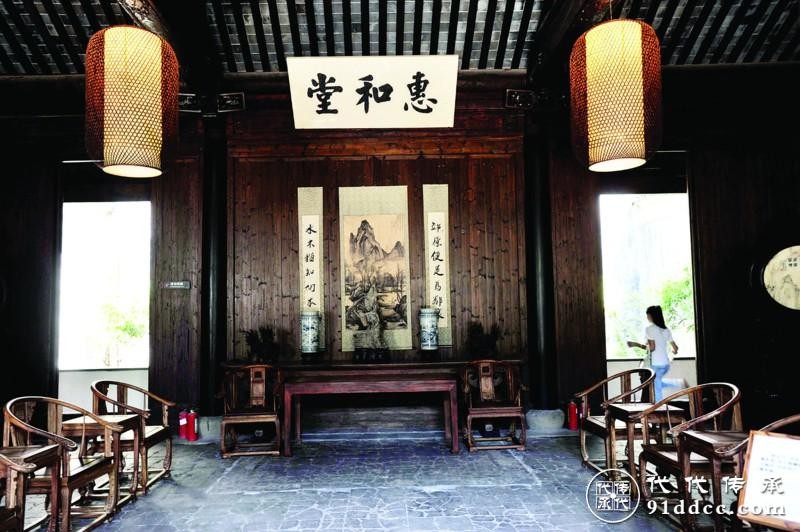

同裡:家家有宅園

傳承:中國人的生活方式

說起全國的民居,阮老如數家珍,陝北的窯洞,福州的土樓,上海的石庫門,北京的四合院,蘇州的廳堂式宅院,廣州的嶺南建築,貴州的吊腳樓,雲南的四合五天井還有三坊一照壁,各有各的特點,各有各的風情。而這些風貌體現的是文化特征,安徽的四水歸堂,下雨時水從四面流向中庭,肥水不流外人田,實際上是有大水池,有防火的要求;江蘇的廳堂式住宅,都是同樣,講究的是合家團聚,有天井,尊祖,敬天,敬地,待客。但萬變不離其宗,房屋構局顯示了很重要的一個理念,就是中國人和睦相親、敬老愛幼,非常傳統理性的生活方式。

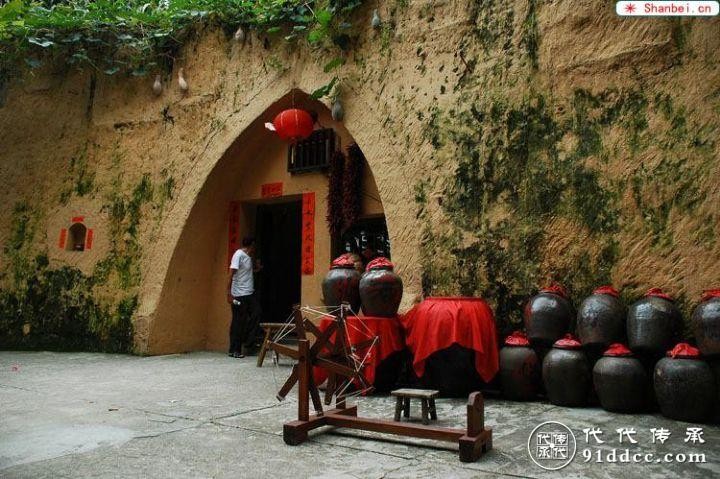

陝北窯洞

福建土樓

上海石庫門

北京四合院

蘇州廳堂式宅院

貴州吊腳樓

嶺南建築

雲南照壁

安徽四水歸堂

天井

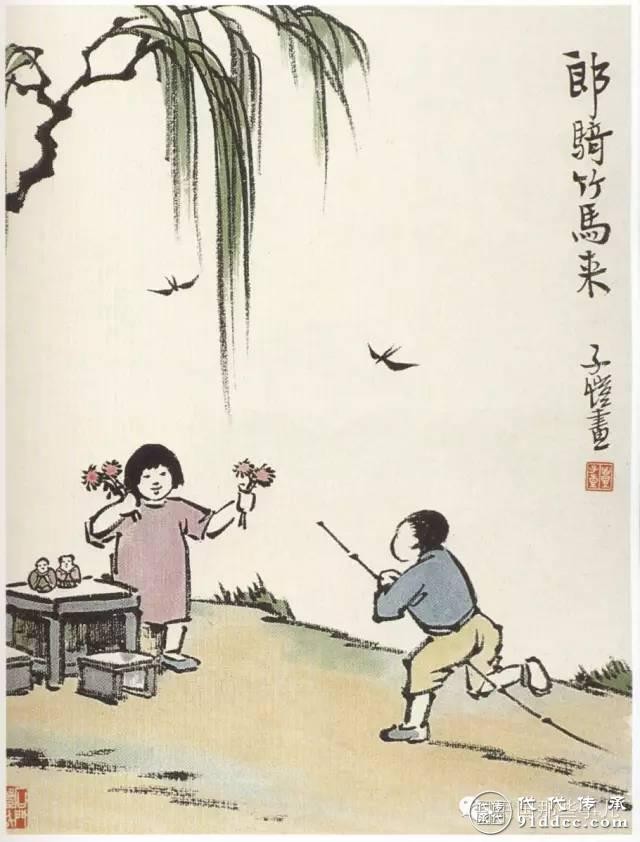

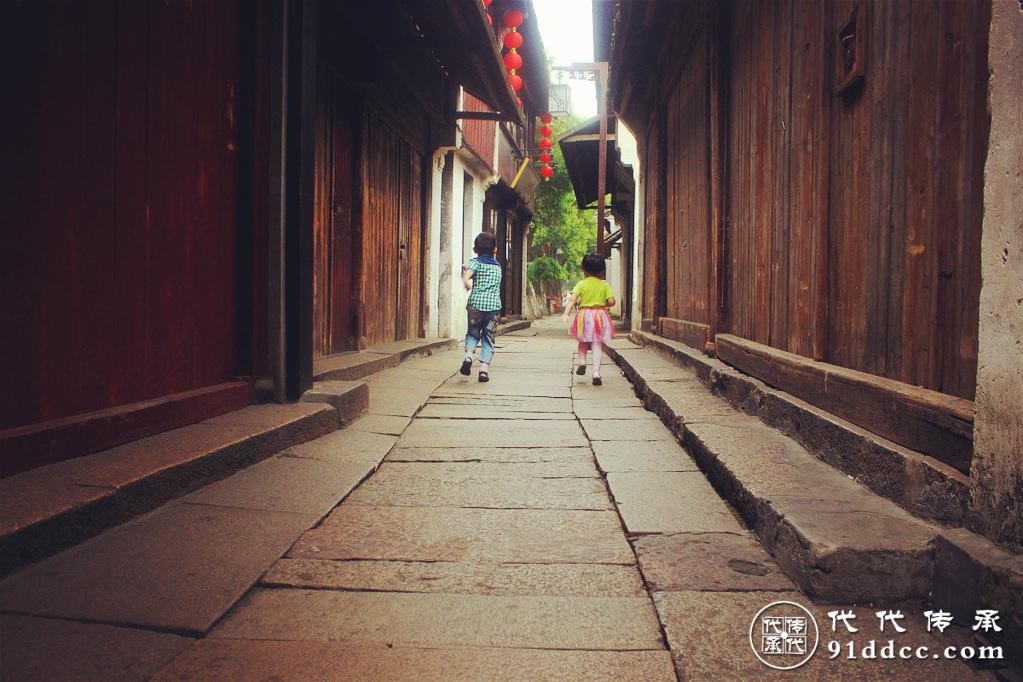

“一幢幢房子,在上海變成裡弄,在北京變成胡同,在蘇州變成街巷,這些裡弄、胡同、街巷,形成良好的社會網絡關系。於是出現了青梅竹馬,‘郎騎竹馬來,繞床弄青梅’,哪裡來的郎?前條巷子的小哥哥。出現了一種人與人和睦相親的中華優秀傳統的人際關系,這家娃兒哭了,鄰家來關懷照應,鄰裡互助。在農村也有祠堂,一家一戶一族,形成社群,形成村落。祠堂就是團結家族的場所,同時也是約束族人道德,互相幫助的組織。但是現在這樣的環境沒有了,社會矛盾難免會增多,出現鄰裡糾紛,骨肉相爭,沒有在那樣的環境中成長,家長也不知道怎樣去教育孩子,讓孩子明白何為仁義和孝道。”

豐子恺《郎騎竹馬來》

阮老進一步闡釋:“人們生活的改善是必要的,我們的現代建築,要滿足各種社會需求,考慮通風,采光,密度,停車位等等,都是非常科學的,但是唯獨把人給忘記了,而中國傳統民居中,蘊藏著的不僅僅是人和人的關系,還有人和天地的和諧相處。所以,我們要重視居住形態,把傳統的居住方式,傳統的居住氛圍保護好,傳承好,然後去想怎麼古為今用,將優秀傳統轉化為現代的東西。”

未來:需要解決三大問題

“唉,剩下的不多了……”一聲長長的歎息,出自八旬長者的歎息,讓人聽得內心尤其酸澀。阮老親歷中國社會發展的幾十年重大變遷,對許多“敗家”行為無比憤慨,心痛之余奔走四方能救多少救多少,期盼著有朝一日這些閃閃發光的民族瑰寶得以被珍視珍惜。而目前,阮老直言有三大問題需要解決:

第一個問題也是最主要的問題——保護政策。中國還沒有專門的歷史文化遺產保護的相關法律法規。對於歷史建築的保護,歐洲最早是從15世紀開始的,1840年,法國文學家梅裡美提出保護歷史建築,1906年法國就有了第一部歷史建築保護法,此後,歐美先進國家陸續公布了自己的建築和城市保護法。亞洲的日本在這方面更是五部法律相互交叉重疊保護歷史建築、歷史城鎮、名勝古跡、自然風光、傳統民居和村莊,而中國只有“文物法”,但文物和歷史建築是有區別的,傳統民居還住著人呢,不是文物的怎麼辦?歷史建築得不到系統有效的保護,完善法律刻不容緩。

第二個問題——資金。中國的經濟已經發展起來了,作為世界第二大經濟體,並不缺乏資金,然而對歷史文化遺存的保護投入仍然較少,為此,阮老不止一次呼吁加強對歷史建築的保護投入。同時,為了留住人們心中的“鄉愁”。他自己也成立了阮儀三城市遺產保護基金會,帶領團隊和學生在湖北、四川、福建等地做研究,調查被遺忘的歷史城鎮,並進行宣傳、規劃。

第三個問題比較難解決——全民意識。“現在已經到了國家民族文化傳統遺存的關鍵時期,我拼命呼吁,但收效甚微。你們做傳統文化平台,要加強這方面的宣傳,全國從上到下都建立起這種意識才好,想辦法傳承,培養人們對祖國優秀傳統文化的熱愛之心。”阮老對代代成員如此說道,他認為理念意識是非常關鍵的一點。沒有對傳統文化的敬畏之心、熱愛之心,保護意識也就無從談起。

寄語:傳承智慧,汲取精華,運用並發揚光大

“我們都是中國人,都是中華民族的子孫,要對我們中華民族所存有的優秀文化遺產有一種熱愛之心,這種熱愛不僅是愛屋及烏,更是來自內心深處,發自肺腑的熱愛。古建築古城市都是千百年來先人的智慧結晶,而其中重要的智慧結晶到現在我們很多人都還不理解。”阮老以世界三大奇塔之一的應縣木塔為例,歷經千年的地震雷劈、槍擊炮轟仍舊屹立不倒,這是古人智慧的偉大。

經歷地震、槍擊炮轟仍屹立千年不倒的應縣木塔

“木材淘汰了,但木結構形成的科學理念,我們要傳承,要汲取精華來運用。不是留幾棟房子給大家看看,而是理解其中蘊含的優秀的倫理道德、人文修養、人與人之間和睦相處的一種和諧社會的基礎。再比如陰陽八卦和現代信息轉化也密切相關,諸如此類,都是精華遺存。我們要知道它的好,學習它的好,傳承它的好,把它發揚光大,這樣的話,我們偉大的民族才不會消亡下去。”

阮老對代代傳承用互聯網+的方式弘揚傳統文化十分贊同並且熱情支持,提高傳承意識,動員各方力量,需要年輕人的參與。“過去的教訓太多,我們承受不了進一步的摧殘和搗毀,抓住未來,亡羊補牢猶未晚矣。希望通過你們的傳播和推動,讓更多人有這種意識。”阮老的諄諄教誨讓代代團隊受益匪淺。

如果中國是一株參天大樹,那麼優秀傳統文化就是根,根若是斷了,枝葉如何茁壯生長?在眾多如阮老這樣的前輩們的鼓勵下,代代傳承正在奮力前進,相信在不久的將來,我們會一起看到古樹重新綻放繁花的美麗景象。

(來源:才府)