在商不言商 寧波慈城古鎮 我們為理想而生

日期:2016/12/15 22:08:21 編輯:古代建築【關鍵字】浙江旅游寧波旅游慈城旅游 手工藝品

寧波,此番不言商

沿著歷史的縱軸回望,從寧波河姆渡遺址所代表的新石器時期開始,幾乎每個歷史時段,寧波都曾在歷史上留下極其獨特的一筆,不愠不火。寧波水墨般的山水風光,曾為數不清的文人墨客帶來靈感,成為田園詩的發源地,而作為中國最早對外開放的港口之一,寧波也曾創造出悠久的海洋文化。幾千年來,就是這樣的绮美之景挾裹著海風的鹹澀,使得寧波積累了豐實的歷史文化。而就在不斷的萃取與積澱中,寧波留下了大量文化寶跡,其中不少在全國都堪為首屈一指。

首先是寧波的藏書文化。“風雨天一閣,藏盡天下書”,若要了解中國的藏書文化,作為中國最大的私人藏書閣,寧波天一閣是首選之地。而事實上,浙江全省現存7家藏書樓,寧波獨占其3。除天一閣,還有五桂樓、伏跗室,它們共同成就了寧波在中國藏書史上絕無僅有的地位。

此外,浙東多古鎮。作為蔣介石的故居所在地,溪口古鎮大氣而底蘊豐實;奉化的前童古鎮,小而獨特,一巷一門一窗間都可細品;石浦古鎮,一座活的漁文化古鎮,在漁民的尋常生活中流轉著漁文化的經脈……而除了這些原汁原味的古鎮,更為可貴奇絕的是,在寧波還能找到古鎮改造的其他可能性。寧波的慈城古鎮,摒棄了中國古鎮傳統浮誇的商業模式,將中國手工的靈魂植入進來,試圖以好品味的手工藝盤活整座古鎮。而這種關於古鎮的思考與發展模式,在全國乃至全世界都絕無僅有。

更出人意料的是寧波繁盛的宗教文化。寧波境內各種寺廟、道觀、教堂數不勝數,而寺廟尤其多。在寧波,大型寺廟(三進以上)就有200多座,其中不乏重量級的名寺古剎:珍藏有佛捨利的阿育王寺,對日本禅文化影響深遠的天童寺,中國彌勒佛的道場雪窦寺,東南保存最完好的古寺廟保國寺等等,無論哪座寺廟,在中國宗教歷史上都是濃墨重彩的一筆。

因此從橫縱上看,對於一個旅行者,無論以上哪個緣由,都值得去寧波走一走。

而寧波人對這片土地所帶來的一切早已習以為常,有錢的寧波人也並不急需依靠旅游來給這座城市帶來什麼。他們浸淫其間,過日子的老百姓閒時逛逛古鎮、拜拜寺廟、賞賞山水,文化人咀嚼著寧波的書閣文化,考古人在古遺址裡不斷挖掘出幾千年前這片土地上先人們生活過的物證,港口的重要位置和甬商沿襲下來的經商智慧富裕著這方土地。然而對於外地游客,寧波絕對是一個旅游價值被低估的城市。本期我們去到寧波,去看看這片東海邊的江南港口城市蘊藏著怎樣我們意料之外的內容。

想象一座城,城裡居住著來自各地的能工巧匠,他們各個身懷絕技,在這座小鎮中比鄰而居,終日打磨手做,捏陶、染布、鑄鐵、編竹……每天,有大量的手工藝愛好者、設計師、頭腦工作者湧進這座城,尋找靈感與機會。而城中的原住民依然能安居於此。

成為一座依靠手工藝經濟為內在源動力的小城,這就是寧波的慈城古鎮正在努力的方向。對慈城而言,這並非烏托邦,它已為這個目標努力了近10年。

當中國的古鎮一個接一個地淪陷在“旅游經濟”的怪圈裡,變得千篇一律時,慈城的想法與膽識令人耳目一新,這條路前無古人,後無來者,縱然泥濘而漫長,但無論如何,“已走在路上”的慈城,值得我們好好關注。

修舊如舊,綿澤後世

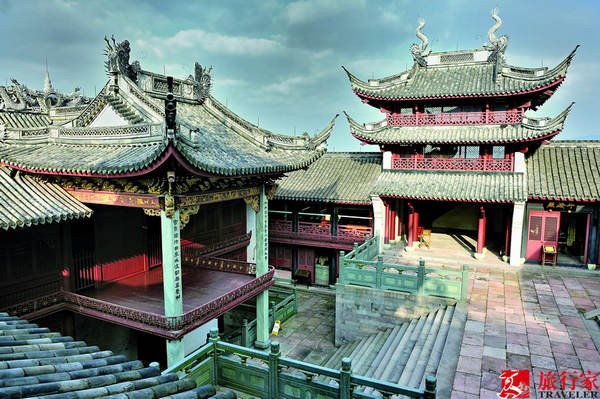

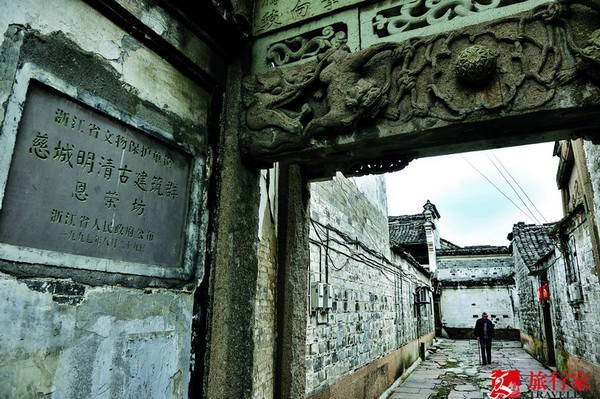

慈城位於寧波北部市郊,建鎮歷史最早可追溯至越王勾踐時期。古城三面環山,一面臨水,坐擁絕佳地理位置。舊時京杭大運河便從慈城門前經過,是內陸航船出海的必經之地。歷史上的慈城曾相當繁華。經濟的發達也帶來了文化的興盛。從唐朝起,慈城便有了最早的規劃建設,城中道路橫平豎直,“街忂縮三橫六,方如棋局。”在中國古時,這種人為的城鎮規劃非常罕見,因為多數村鎮都因地勢而建,因此有人將慈城看做中國最早的城市規劃雛形。

不僅在城市布局上獨具特色,慈城的文化底蘊也相當濃厚。慈城在歷史上曾是遠近聞名的“進士之鄉”,從唐宋至明清,共出了519名進士。到近現代,這裡也湧現過不少文化名人,比如戲劇大師周信芳。著名的民間文化遺產保護者馮骥才先生,祖籍也在慈城。直到今天,慈城內的書香古風依舊可覓。

然而隨著水路的逐漸蕭條,慈城也漸漸沒落。文革期間,整座古鎮幾乎被損毀一空,只留下完整的街區格局,而古鎮風貌早已被各種亂建的民宅所淹沒。就在10年前慈城准備開發時,幾乎找不到任何“古鎮”的影子。

因此當10年前慈城的開發被提上議題時,第一步便是要恢復風貌。經調研後發現,在這座僅5平方公裡的小城裡,竟然保留著33處國家級文保點,而僅僅對這些國家級文保點進行修復,就是個異常龐大的工程。如今10年過去了,慈城的修復工作依然在進行中,而目前也僅僅完成了古城東北角太湖路一帶的古建修復。

很多人,包括寧波本地人,都在抱怨慈城開發修復的速度過慢,耽誤了古鎮發展的黃金時機,當鳳凰、麗江、烏鎮等古鎮紛紛走紅時,慈城依然默默無聞。然而對於一直負責慈城開發的金源公司而言,這種慢火精雕,是必然的過程。金源公司總經理嚴再天是建築專業出身,慈城的古建修復從開始一直都是他親力親為。“古建不比其他,一旦損毀便可能是永久性傷害,因此每次修復都非常慎重。每一棟老房子在修復前,我們都要請國內的建築專家來會審,再制訂修復方案,每次修復的過程都要請人全程記錄,留下完備資料……修復古建遠不是大家想象中的,只修復地上的建築,更復雜的工程是鋪設地下管線,但這些是一般人並不清楚的。而修復更大的困難,是如何調解與當地人的矛盾,我們修復的宗旨是,盡量照顧當地人生活的需要,以不影響他們的生活為主。”

如今在慈城城東小東門附近,可以看到一排巨大的鋼鐵架構,這裡就是當時慈城城牆的位置。然而慈城開發公司並沒有像其他古鎮一樣完全恢復古城牆,而是選擇以這樣象征性的手段進行“重建”,除了成本的問題,也是考慮到城裡居民出行的需要。同樣的理由,慈城也沒有恢復原來半城半水的面貌,而只是開掘了東門處的一小段水路,其余水路則以柏油馬路象征性地“代表”。

“修舊如舊,綿澤後世”,在慈城的宣傳片中,這句話不斷出現。如今談起古鎮修復,“修舊如舊”是一個老生常談的詞,似乎所有古鎮都在以此來宣揚自己忠於歷史的本分,然而在慈城,我發現“修舊如舊”還可以有另一種解讀,它可以不那麼死板生硬,但仍能恪守原則。

“絕不做對不起祖先的事”,金源公司的副總鄭經理在提到慈城重建時一再強調。就是本著憑良心做事的原則,慈城修復也如一名老匠人般,慢慢錘煉,而這種慢工出細活的做法,也最終讓慈城獲得了2009年聯合國教科文組織頒發的“文化遺產保護榮譽獎”。

結緣手工,天做之合

房子修好了,就要用。如果不善加利用,那麼古鎮有可能變成一座“古鎮僵屍”。而慈城最終選擇了一條與眾不同的道路——結緣手工藝產業。

鄭經理一路見證了慈城的發展,“慈城開發之初我們也考察了大量古鎮,國內國外都跑過了,當時也想過是否照搬其他古鎮的模式,比如單純開發旅游,但後來被我們自己否了。如果慈城真要做旅游,裡面生活的老百姓怎麼辦?現在國內開發旅游的古鎮沒有一個不是將原住民大部分甚至全部遷出的,但沒有原住民的古鎮,還能叫做古鎮嗎?如果單純開發旅游,短期內的確可以快速創收,但以後怎麼辦?這兩年國內那些搞得紅火的古鎮不少都已出現頹勢,毀譽參半,我們不想重蹈他們的覆轍。慈城應該看得遠一點,而不能只見眼前利益。再者,慈城與其他江南古鎮不同,本身古鎮的風貌已基本不在,在景觀上沒法和那些水鄉古鎮相比,所以如果真要發展旅游,我們也要考慮讓游客來看什麼。於是我們想到要在慈城制造一個文化源,這個源動力就是手工藝。”

“當初決定在慈城發展手工藝並不是一拍腦門想出來的,我們也並不是要像國內很多創意藝術園區那樣陽春白雪地搞藝術。慈城、寧波這一帶本身有著深厚的制造業土壤,像電器零件、紡織等代工行業,幾乎村村都有,家家都做,可以說搞手工藝的底子很好。最開始,我們也只是想做DIY手工產業。2006年時,慈城啟動了‘天工之城’項目,希望打造一個以手工藝為主題的創意產業園區,包括一個DIY主題的休閒產業區,一個為傳統工業配套的創意產業區,以及一個特色旅游區。到2007年,黃永松老師來到慈城,在他的指導下,慈城的手工藝之路一下子上到一個新的高度。”

黃永松先生來自台灣,從上世紀70年代初開始做《漢聲》雜志,雜志在40年間不斷整理、收集、傳播中國的民間文化,在台灣享有很高的聲譽。而黃永松與慈城的結識,使得慈城擁有了一個更為宏大的目標與夢想,做中國傳統手工藝的生發器,將中國乃至世界上的精妙手藝都在這座城裡集中展示,讓人們從中汲取靈感與營養。

“寧波制造業,也是中國制造業目前最大的問題是,缺少創造性,大量在做簡單的復制工作。我們在慈城做的事,部分目的也是希望讓這裡的人開闊眼界,大家共同進步,一起推動中國制造業從‘制造’轉為‘創造’。而我們最終的目的,是希望慈城有一天能借助手工藝經濟自行運轉起來,變成一座活化的小鎮,等外力撤走以後,依然能生存下去。”

然而慈城選擇手工藝這條路,依然令很多人感到不解。最大的困惑在於,在當今機器大工業的時代,手工藝顯得落後又笨拙,慈城抓住的這根救命稻草,在今天究竟有多大的吸引力和含金量?

天工五展,手工的背後是情意

為了普知與解惑,黃永松在慈城做的第一件事就是辦了兩個展覽,分別命名為“工藝五展”和“母親的藝術”。兩個展覽分別挑選了幾種中國傳統手工藝,比如代表女性的女紅、中國結、剪紙、刺繡、染布以及代表男性的紫砂、青花、坐具、惠山泥人等。在每一個主題裡,黃永松在講解手藝是什麼的同時,更著重講述每種手工藝背後的價值。

之前在國內各地旅行,經常會遇見一些傳統手工藝,在驚歎手藝精妙並惋惜其瀕臨失傳的同時,並未真正去想過,一項技藝的價值究竟何在。而在黃永松的展覽裡,那些關於手工的注解與文字,則讓我第一次有醍醐灌頂之感,明白了手工寓於器物之外的深意,也一下子明白了慈城未來的企圖。

手工、手工,重在一“手”字,以手的觸感、人的體溫去捏拿、塑造物體,是手工區別於機器工業的關鍵。在展覽上,黃永松特別引用了日本手工藝大師柳宗悅的一段話,來說明這個道理:“手與機器的根本區別在於:手總是與心相連,而機器則是無心的。所以手工藝作業中會發生奇跡,因為那不是單純的手在勞動,背後有心的控制,使手制造物品,給予勞動的快樂,使人遵守道德,這才是賦予物品美之性質的因素。……有比手更神秘的機器嗎?”

是的,仔細想來,所有手工的魅力都基於此,以心待物,有溫度,有情感,而不是機器般的冷冰。想起古人做瓷色,那些令人驚訝的顏色有多少都是有心無意之作,當一件晶瑩剔透、閃著別樣光輝的瓷器破繭而出時,燒瓷人的個中心情或許才是這手工藝文化中最值得珍惜的部分,而那種心情在今日的工業社會中已被碾得粉碎,這或許比一項技藝的失傳更令人痛心。

在黃永松的展覽上,關於這種手工背後的情意的敘述,比那些技藝本身的展示更令人印象深刻。在女紅展裡,一件由多種布料拼接在一起的百家衣,引出的是農耕社會一幅鄰裡親和的場面。舊時漢族人家育兒,都要向鄰裡百家討一塊布,然後縫制成一件百家衣給小孩子穿,祈求長命百歲。這個故事在今天看來是多麼溫情脈脈,你甚至可以想象一位慈祥的母親,是如何滿懷喜悅地叩開親朋鄰裡的家門,去討要一片片碎布。那場景任何時刻想起來,都覺得愛意漾然。

在紫砂壺的展室,造型各異的紫砂壺實物整齊排列,各個身價不菲,卻敵不過那一句話的分量:“紫砂是距離心髒最近的藝術。”令人瞬間瓦解,不由得輕柔低頭,近處端倪這一抔泥土的神情。展廳結束處,一段制壺默片“看一把掇只壺”不停播放,看著看著,竟有了坐禅入定的錯覺。那柔軟的手指在松軟的瓷土上不停轉動,再聯想到那敘述中關於女娲以泥制人的傳說,手工的藝術與絕妙只得四字:“不可言喻”。

然而可惜的是,這個展覽的用心,並非所有參觀者都能體會。鄭經理告訴我,來看展覽的人,大多數只是各個展廳走一圈,看看實物造型,然後便離開。“現在的人都太過急躁,很難沉下心來去看去聽去感受。因此即便有好東西送上,也視而不見,實在可悲。”而就是在這樣浮躁的風氣下,需要時刻定心屏氣凝神的手工藝術迅速衰落,也便是非常自然的事了。

在例外服飾展門口,一首镌抄的泰戈爾小詩引起了我的注意。這家國內獨創設計的服裝公司因為非常認同慈城和黃永松的理念,特意在“天工五展”中布起展館,並將自己的春季秀場放在慈城的古街道上,大獲成功。

“這是件很要緊的事兒,

媽媽,你懂不懂?

再耽擱一會兒,紙飛馬做成了也沒有用!

當河水泛濫,掩蓋陸地,

哪裡還有我要飛越的

金色麥田、綠色莊園的影子。”

在我看來,手工藝在中國就是那件非常要緊的事兒,而慈城和黃永松也便如這詩中的孩子一樣大聲疾呼著,但願有心人終能得到屬於他們的金色麥田與綠色莊園。

手藝人,為理想而生

在黃永松與慈城開發公司的構建與想象中,慈城最終要匯集一群熱愛手工藝的人,並讓他們能留在城中。在慈城的幾天,我們陸續尋訪到幾位率先進駐慈城的外來客,聽他們聊聊慈城的故事。

設計師歐慎便是其中一位,他最早是慈城“天工之城”項目的一份子,後來便在慈城建立了自己的工作室。當初是慈城的好山好水使他停下了腳步,如今他和另一位藝術家一起租下一座二層老宅,空曠的院子裡種滿了碩大的向日葵。

“作為設計師,慈城的氛圍非常吸引我,這裡人流不多,環境很好,自從黃永松老師來後,經常帶著一些國際知名的設計大師來這裡交流講座,對我而言都是難得的學習機會。另外,慈城開發公司也在租金方面給了我們很大支撐,而且這裡距離寧波市區也不過半小時時間。方方面面考量,慈城算是寧波一帶最適合搞創作的地點了。”

同樣被慈城吸引的還有年輕的陶藝師王海,這位80後的小伙在慈城最繁華的解放路上開了自己的陶藝工作室。“做陶瓷對場地、設備要求比較高,在市區裡不可能想象去建窯燒瓷。更重要的是,這裡的房屋租金有很大的優惠政策,前3年租金全免,這些對我都是很大的支持。”

如果只是心無旁骛地做藝術,慈城的確是絕佳的場地。然而說起慈城未來希望借助手工經濟盤活整個小鎮的計劃,兩位設計師也有著各自的看法。

“如果從商業的角度,比如在慈城開手工藝店,慈城目前的人流量很難維持正常的商業運轉,這對我來說是個矛盾。如果純從藝術創作的角度,我就希望慈城能維持現狀,然而如果要以此為生,我當然希望來到慈城的人越多越好……不過對我來說,由於目前我從事的設計生意並不需要靠店鋪門面,因此這方面的影響也並不大。”

而對於王海來說,目前的這間陶藝工作室更像是他的一個個人愛好,基本沒有進入商業運轉。“做陶瓷、做手工這行,本身就很難賺錢。如果真想要賺錢,絕對不能像我們這樣搞個人工作室。而是要像景德鎮那邊的大廠一樣,開模具,做批量,要麼就是做些高端的禮品。但我們現在哪頭都不是,完全就是喜歡什麼就燒什麼。成品擺在櫥窗裡,看到的人喜歡就買走,不買也無所謂。”

王海遞給我的名片上,赫然寫著是一家化工廠的經理,原來那個才是他真正的工作身份,而對於這個陶瓷專業畢業的年輕人來說,這間小陶藝室就是他延續理想的一片小桃源。而慈城就如一個暖室,細心呵護著王海以及歐慎們內心的理想。

在這兩位設計師看來,目前他們面臨的困境和壓力其實並不是來自於慈城,中國手工業整體的衰退才是如今慈城以及很多手工藝人最大的難題。

“現在在中國,手工非常不受尊重。”王海說,“以我們陶瓷業來說,多數客戶恆量事情的惟一指標就是價格。你給的價錢更低,他就選擇你。在景德鎮,這一點非常明顯。除了幾個手工藝大師以外,沒有幾個制陶的人會花心思在制作一件器物上。大家都比快、比價格。為什麼現在很多瓷器的價格那麼低,因為都加了鉛。因為加鉛可以讓熔點降低,原來燒3500度,現在只要3000度就可以,這又可以節省一筆燃料費。大家都在這樣的環境下做事,真正的好手藝根本無處生存。”

歐慎前一段去浙江竹城安溪訂一批手工竹籃,卻找不到加工廠。因為當地會竹編的手工藝人基本都是些老人家,年輕人很少有會這項技藝的。然而老人家年紀大眼花手慢,根本應付不了大批訂單,“這就是國內手工藝的現狀。”

因此對於黃永松在慈城推動的事情,兩位設計師都深表認同,“復興中國手工藝經濟其實非常重要和緊迫。但如果僅憑幾個人的力量肯定不夠,需要更多人一起加入這個行列,把蛋糕做大。”

從慈城目前手工藝產業的現狀來看,慈城距離一個真正的手工之城還相距甚遠。然而這並不能讓我們輕易否定慈城這一路走來的努力。縱然慈城的未來仍不可預見,然而我們在這座城中遇見的人和事,都值得我們尊敬,這是一群真正抱有理想,且腳踏實地,扎實做事的人。慈城這座人傑地靈的小鎮,在千年後能遇到這樣一群人,也算是幸事一樁吧。

旅行家指點

怎麼去?

慈城距寧波市中心約15公裡,距離寧波栎社機場20余公裡、距離北侖港約38公裡;寧波市內公交車331、333、337、339路直通慈城,行程約30分鐘。

吃什麼?

慈城最著名的餐廳當屬走馬樓。餐廳原為慈城著名金融家葛申木的故居。葛家原本便有嗜好美食名廚的傳統,“葛家家宴,遠近聞名”。如今走馬樓飯莊保留了原來古建築的屋宇柱梁,又填充以現代元素,環境別致清雅。餐廳菜色以“土菜精做”為特色,所有食材均為綠色天然,味道原汁原味。推薦菜色:土醬鹽鹵豆腐、酒糟核桃羹、秘制腳圈、笃辣慈湖螺。特別推薦店內的手工制(米鬼),(米鬼)為本地特產,與年糕口感類似,當地有“年糕和(米鬼),天生一對”的說法。以糯米打制而成,蒸熟後伴以桂花豬油,香糯無比。

走馬樓旁邊的寶善堂茶樓是個歇腳的好地方。茶樓原為縣衙後花園的一部分,舊時則為慈溪文人墨客吟詩作樂聚會的場所。如今的寶善堂保留了清乾隆年間的原貌,在茶樓內品茶會友,成為很多寧波人周末的一大樂事。推薦茶品:慈城白茶、大紅袍、火樹銀花。

住哪裡?

慈城東南角的清道觀經重修後,將原來道士的清修房部分改做客房,客房布置簡單但溫馨,非常適合都市人閉關清心。不過客房目前並不對外開放。此外,慈城內目前還有幾家快捷酒店。

玩什麼?

慈城城內面積很小,城內步行即可。早晨可先往馮岳彩繪台門參觀“母親的藝術展”,然後往馮俞宅看“天工五展”,兩個展覽仔細轉的話需要一上午時間,建議多花時間細細體味。中午可前往小北門附近的年糕坊吃年糕餐。餐後可沿中華街一線閒逛,參觀城隍廟、縣衙等主要景區。這一帶的民宅留有不少成規模的“瓦片牆”,即舊時百姓以碎瓦碎磚拼湊的牆體,成為慈城一大建築特色。然後沿解放路向南參觀孔廟。這是江南地區保存最古老最完整的一座文廟,有時當地人會組織城裡的孩子們在文廟裡學習三字經,場面非常有趣。參觀後可沿民權路參觀甲第世家、福字門頭等幾座大宅,不過目前仍在修復中。黃昏時可前往城外的慈湖公園休息,並去走馬樓用餐。如果時間充裕,還可前往距離慈城6、7公裡外的保國寺參觀。寺廟是全國惟一一座能夠完全與《營造法式》相對照的宋代建築。

買什麼?

寧波年糕、本地白茶、拼布布藝

- 上一頁:從俗世中穿越而來 鎮遠古鎮旅游攻略

- 下一頁:走進神秘的“彝人古鎮”