吳瀛——故宮博物院的忠實守護者

日期:2016/12/14 10:52:10 編輯:古建築工藝

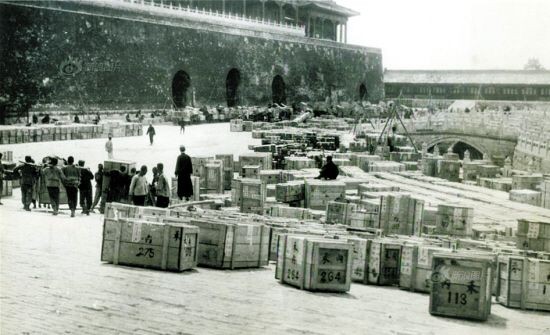

南遷文物在太和門前廣場裝車,准備拉到前門火車站

南遷文物在太和門前廣場裝車,准備拉到前門火車站

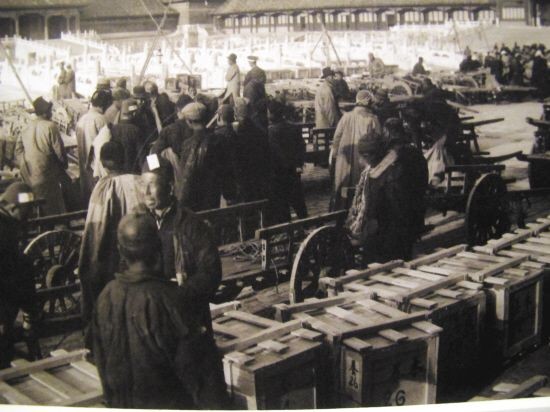

文物裝箱

文物裝箱

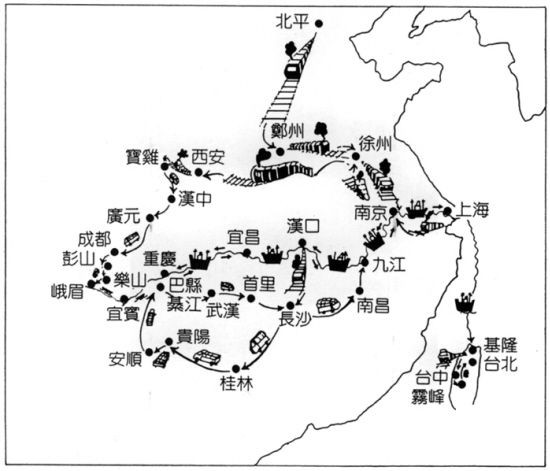

故宮博物院文物1933年南遷和而後的西遷路線圖

1925年 10月10日-2015年10月10日,中國歷史文化的第一名片、世界五大博物館之一——故宮博物院從創建至今,整整走過了90個春秋。從幾乎被扼殺於搖 籃中,到歷經戰火,無數次躲過軍閥侵占、兵馬踐踏、外國入侵者搶掠……一代代故宮博物院守護人殚精極思、鞠躬盡瘁。其中,有一位我們特別不能忘卻——

壹 平息索薪風潮,

辭去官職投身故宮博物院

吳瀛在回憶故宮博物院創始往事時曾說:“故宮博物院如一個剛滿周歲的孩子,出胎便不健全,你爭我奪,多病多痛。我們一班看護,都算忠心耿耿堅持不肯離去,這才沒遭到什麼大的不幸。”

說到當年的艱難,除了軍閥混戰,清皇室遺老及政客們你爭我奪之外,特別讓吳瀛等感覺棘手的,是故宮博物院的維持經費問題。故宮開放的門票收入,只是杯水車薪,根本不敷用度。

為解決經費難題,莊蘊寬在1926年初私人出面擔保,從東方匯理銀行借了3萬元。然而不到一年,這些錢便已補貼得差不多了。到了1927年端午節前夕,故宮的職員甚至因為工資一再拖欠,鬧起了索薪的風潮。

維持會長江瀚找吳瀛商議解決辦法,吳瀛提出先籌借5000元來發工資,然後以端午節假期的門票收入償還借款。江瀚以個人名義借來5000元錢,補發了職員部分工資。

端午節兩天假日門票所得果然有5000元之多,但馬上就有人鬧著要先用之繼續補發薪水,還借款的事以後再說。這讓江瀚十分生氣,因為他借的款必須如期還給人家,所以他示意吳瀛先用門票所得還債務。

於是,更讓人意想不到的事發生了。端午節第三天,在從北京大學來故宮任科長的齊念衡推波助瀾下,索薪的風潮鬧到了罷工的地步。下午故宮開放時間到了,可站崗看門的職員都沒有到位,游客無法進入故宮游覽。

事情鬧大了,驚動了警察總監陳興亞,他下令抓捕挑頭罷工的人,齊念衡嚇得逃跑了。但來自北京大學的陳垣、馬衡、李宗侗、袁守和等維持會委員,卻因此指責江瀚、吳瀛不該將門票所得先用於還借款。

借貸如期歸還,是信譽,理所當然,為此而受指責讓江瀚十分生氣,他對吳瀛說:“景洲先生,我們這裡不是在做官,我們為什麼受這樣的骯髒氣?我是為了老太爺不能不出些力。現在,我是不能再忍受了。我不干了!”

吳瀛雖然對無端指責也有怨氣,但他卻沒有應和江瀚,他覺得自己為故宮嘔心瀝血,並不是因為舅舅莊蘊寬,不是為了任何人,也不是為自己,他覺得故宮博物院 是一樁涉及國家和中華文化的大事業。他能親身參與這樁事業的創建,感到非常有意義。而在這個過程中,他分明意識到確有一批人想要摧毀這一事業,他不能因為 內讧給那些想摧毀這一事業的人可乘之隙,所以他要求自己忍辱負重,不到萬不得已絕不主動提出辭職。

也許吳瀛正是因為經歷了故宮博物院創建的種種艱難,越發感覺到國家文博這株幼苗在如此險惡的環境中隨時都有夭折的可能,需要有一批有見識、有使命感的人,拼卻一切去全心呵護,於是他徹底脫離了官場,拋棄了前景甚佳的仕途,到故宮做了專職管理者。

貳 上書拯救故宮博物院,

說動蔣介石捐款

也是在那個時候,張作霖進京在中南海居仁堂當起了海陸軍大元帥,北京的政府操控在他的手中。醇賢親王奕譞第七子、光緒帝同父異母弟弟、溥儀的叔叔載濤做了元帥府翊衛使,即衛士長。他向張作霖謊報軍情,說“故宮存有金錠三百萬”,勾起張大帥染指故宮的心思。

南京國民黨政府成立後,繼續推動北伐,故宮掌握在與國民黨政府暗通聲氣的汪大燮、吳瀛等人手裡,這當然讓張作霖不放心;而故宮內藏有金錠三百萬,又不能不讓他動心。於是,新一輪接收故宮的謀劃又開始了。

在幾度易人接管故宮不成後,張作霖的高級謀士、國務總理潘復及其內閣決定對故宮進行“查辦”,以為總能找出點毛病,那時就可以理直氣壯地改組故宮的領導班子。

但受命查辦故宮的內務總長沈瑞麟和農工商總長劉尚清,查了半個月,也找不出一點破綻,反而通過查辦,發現故宮博物院的“章制非常完善,保管非常嚴密”。

盡管查不出問題,潘復內閣還是執意給故宮博物院管理層來個大換血。1927年10月1日,國務會議議決組成新的故宮博物院管理委員會,這令吳瀛自故宮博 物院創建以來,第一次與故宮的管理事務徹底脫離。但過了大約半年,南方國民黨政府的青天白日旗就飄進了北京城。不久,吳瀛的老同學好朋友、時為國民黨政府 農礦部長的易培基,受命接收故宮博物院。

然而接收事務尚未辦妥,一位叫經亨頤的國府委員,突然提出一個議案,要廢除故宮博物院,將所藏 文物拍賣掉。結果國府第74次會議經討論決定:故宮博物院是否保留、其管理班子的組建等事宜,需要有關方面函請中央政治會議再行復議。故宮博物院的存亡, 頓時成了問題,這讓吳瀛等人憂心忡忡。

在吳瀛看來,故宮博物院是辛亥革命以來在北洋政府肘腋下唯一存留的有成績的文化標記,自己必須站出來,為故宮博物院的生存據理力爭。

經過吳瀛等故宮博物院的老人們上書呼吁,當年10月,國民黨155次中央政治會議召開,易培基在會議上為此據理力爭,最後會議通過了維持故宮博物院的決議。

接收了故宮博物院後,運營經費依舊是個讓管理者撓頭的事情,由於將近一年的故宮管理權的爭奪折騰,員工的薪金好幾個月都沒有發放了。吳瀛因此去找了自己 的親戚任鴻隽,他是中華教育文化基金董事會的專門秘書。任鴻隽很關心故宮博物院的事業,遂設法撥給故宮博物院3萬元。吳瀛拿到這筆錢後,先給員工發放了拖 欠的薪金。

一天,蔣介石和夫人宋美齡到故宮博物院參觀,吳瀛和俞樾的孫子俞同奎陪同。蔣氏夫婦對參觀頗有興致,吳瀛和俞同奎對蔣介石提 出的問題一一講解答疑。蔣介石看宮內有些建築出現損毀,順嘴說了幾句,吳瀛聞言便趁勢說起故宮博物院經營的艱難,目前經費奇缺等事,蔣介石隨即慨然承捐了 6萬元,這是故宮得到的第一筆個人捐款。

三 故宮文物南遷,原定押運官突然變卦,

吳瀛臨危受命

轉眼到了1931年,日本在華關東軍發動“九一八”事變,侵占了東北三省,華北形勢也日漸危急起來。鑒於故宮文物有在戰火中被毀或被劫的危險,有人提議選擇院藏文物中的精品,遷出日寇兵臨城下的北平,送到南方暫時儲藏。

最早提出動議並極力主張南遷的,是故宮博物院的秘書長李宗侗、故宮博物院理事會理事兼古物館副館長馬衡等人。他們說動了故宮博物院院長易培基,易培基繼而將故宮文物南遷上海的建議呈文報與南京國民政府。

國府“交行政院同軍事委員會核辦”的批復回來後,李宗侗等拿著批文,又到行政院和軍事委員會請求,終於使得故宮文物南遷的動議獲得了批准。

時為“院長助理”的吳瀛,最初對故宮文物南遷是持否定態度的。為此,他甚至與老朋友易培基爭執起來。吳瀛認為不應匆忙動遷,需要再觀望一下形勢,因為“古物一出神武門,責任即重,問題多,閒話也多,意想不到的是非或將由此而起,最好不要輕易做這樣的決定”。

故宮博物院理事會議隨即召開,在會議上議決挑選故宮中收藏的所有貴重文物,分批運送到上海,遷移費預算6萬元。然而,故宮博物院理事會常務理事張繼卻力 主由他主管的文獻館文物遷往西安,並自告奮勇地要親自主持此事,遷移預算的三分之一歸他動用,這個提議也在這次會議上得到了通過。

理事會議定文物搬遷大計後,李宗侗到了南京,他此行目的是為文物南遷做籌備工作。其時,宋子文代理行政院長,李宗侗遂向他請示了相關事宜。但不知是因為什麼緣故,宋子文否決了將故宮部分文物分運到西安儲藏的計劃,要求全部文物都遷往上海租界內。

李宗侗回到北平後,即開始著手南遷文物的裝箱工作。吳瀛和故宮博物院理事俞同奎一起擔負起挑選和裝箱的監督工作。

1933年1月,山海關落入日軍手中,京津危在旦夕。故宮博物院理事會決定從1月31日開始,將已經裝箱的文物分批南遷上海。與此同時,故宮博物院秘書長李宗侗先行前往上海,租賃儲存遷滬文物的庫房。

故宮文物將南遷的消息在報紙上刊出後,社會輿論嘩然。有些人認為:故宮文物在兵臨城下之際運出北平,勢必會動搖人心,引起社會不安。這些人呼吁政府以保 衛國土為重,以安定民心為重,停止故宮古物南遷,不應對敵處處采取妥協退讓態度。而且古物“一散不可復合”,不宜輕易他遷,以免散失。

1月23日,反對故宮文物南遷的人在中南海成立了北平市民眾保護古物協會,曾經短期出任古物陳列所所長、還曾做過湖南省代理省長的周肇祥被推為協會主席,他們隨即發出通電反對故宮文物南遷。

面對此情,南京國民政府對文物南遷公開表態:故宮文物是國家數千年的文化結晶,毀一件就少一件。人民留在北平可以協助政府抵御日寇,文物留在北平只有被掠奪和毀滅的可能。國亡還有復國之日,而文化一亡,將永無補救。

但周肇祥等執意阻撓文物南遷,他在太和門聚眾集會,公開表示要以武力阻止古物南遷,誓與國寶共存亡。隨後,一些故宮職員便紛紛收到恐嚇信。

當年曾參與文物南遷的那志良先生在其回憶錄中寫道,“有人打電話來,指名要找哪個人,是不是擔任押運古物,當心你的命”,還聲言“要在鐵軌上放炸彈”。總之各種謠言、恐嚇一致壓向參與文物南遷事宜的人。

但就在一片反對聲中,裝箱工作漸趨完成。車成馬就,但當初積極主張南遷,並自告奮勇要親自主持運送文物南行的馬衡態度大變。他非但對內聲明不去,還在各報紙上公開表示他不會押送文物南行。

關鍵時候帶隊押送文物的領頭人沒了。萬般無奈的易培基想到了吳瀛,只有老朋友能救他的駕。他央求吳瀛:“務必請你走一趟,否則下不了台。”

面對老朋友的懇求,更想到保護千百年文物精華的使命,吳瀛決定將自己的看法擱置一旁,慨然答應主持第一批文物的南遷事宜。就此,他成為文物南遷這一中國文博界重大歷史事件中的首位押運官,並被載入史冊。

肆 歷盡艱辛,

將第一批故宮文物運抵上海

吳瀛和易培基秘密商定了文物遷運的出行日期和路線:由平漢轉隴海,再回津浦南下,以避免在天津站遭日本人襲擊。故宮與軍事委員會北平分會等方面商調了東北憲兵100名,派一隊長統領;並選了故宮博物院的若干警衛隨車照料。

2月5日夜,故宮博物院在北平市政當局的協助下,連夜將第一批南運古物2118箱裝上板車,運到前門火車站。這第一批南遷文物共裝了18節車皮。

啟行前,易培基擬了個文稿,請南京行政院電示沿途的各地方軍政長官,要求派隊保護文物專列。南京行政院遂密令京滬鐵路沿線地方派軍警保護;交通部也受命事先給沿線各鐵路局下達指令,要各站除特別快車按時放行外,其他列車一律為故宮古物專車讓路。

吳瀛押運滿載國寶的專列,每到一站,都有地方官派人上車招呼。車行沿線兩旁,逐段有馬隊隨車疾馳護衛。專列在夜間行進,都不敢鳴笛,遇重要關口時都熄燈駛過。車上所有司員,在夜間都和衣而臥,隨時准備起身應對不測。

當時在徐州一帶,時有匪眾出沒。吳瀛他們快到徐州時,就聽說前一天晚上,有約1000余人的武裝在徐州路段附近窺伺。地方當局發覺後,出兵打了一仗。那伙武裝見地方有所准備,慌忙退去。

因為專車從北平出來後,曾繞道隴海鐵路,所以直到第4天,才行至南京下關。專車停靠後,所有的人都松了一口氣,以為可以告一段落了。

然而,事情並非如人們所想象,一系列的麻煩正等待著他們。

就在第一批古物離開北平的第3天,張繼在南京中央政治會議上提出一項緊急議案,建議故宮古物改運洛陽和西安。他的理由是把古物運往上海,存入租界,受外 國人庇護,是國家的恥辱。他的這一理由冠冕堂皇,加上開會時提議故宮古物遷滬的宋子文正在上海,不能到會,所以會上沒有反對之聲。

專列在南京下關車站停穩後,在車站等候的行政院秘書長褚民誼告訴吳瀛,中政會議議決故宮古物改運洛陽、西安。因此他囑咐吳瀛先不要卸車,專車就先停在站上。

把這麼重要的古物停放在站上,這怎麼成呢?吳瀛立即吩咐衛隊、憲兵們都不能離開車站,監押人員也都暫留車上。如此布置後,吳瀛還是放心不下,他乘坐褚民誼的車,直奔軍政部尋找主管人,請他們即刻調500士兵到下關車站護衛專列。

那一夜,吳瀛心中怨氣郁結,無論如何不能入眠。一方面是擔心車站停放的文物安全;一方面覺得張繼搞陰謀可恨。如此價值連城的珍貴歷史文物,到了南京,居然連個存放的地點都沒有,一旦真出了事情,自己如何交代!

第二天,南京下起了雨,吳瀛親自到軍政部借了大批的苫布,蓋到車皮上,給文物遮風擋雨。他隨後到行政院,追問洛陽、西安方面接收文物的准備情況。褚民誼告訴吳瀛,洛陽、西安回電說沒有儲放文物的地方。

然而張繼仍然堅持把文物遷運洛陽、西安,他要吳瀛不必為文物的去處操心,只管等候洛陽、西安兩地找到文物存放地的最終消息,再行押送。

在故宮文物停放南京期間,吳瀛每天都要從飯店跑到下關車站,查看專列上的文物是否安然,因此他無法抽身到上海去找宋子文。他曾致電北平,但北平也沒辦法,問題必須在南京解決,他只有等著宋子文回南京。

兩個星期過去了,宋子文才從上海回南京。吳瀛聞訊一清早就找到宋子文,講述自己在南京苦等的種種艱難,並表示“只有照原案運上海才是上策”。

宋子文於當晚就召集了臨時中央政府會議,會上議決故宮古物、圖書照舊運滬,暫存故宮博物院已在上海租定的倉庫,日後再從長計議;文獻檔案留在南京,暫存行政院大禮堂內。

第二天,宋子文就告訴了吳瀛中政會討論的結果,並說他已關照了輪船招商局出船運送文物,船到上海後,相關事務由他指派的劉鴻生幫助吳瀛料理。

第三天,第一批故宮南遷文物從南京下關車站搬運上了“江大”輪。經過3天航行,“江大”輪抵達上海,由於有劉鴻生招呼,第一批南遷文物在輪船泊岸當天,就全部完好地運進了法租界天主堂街仁濟醫院舊址的五樓倉庫中。

至此,吳瀛感到可以回北平復命了。整個運輸過程,雖然屢生波折,但所運文物絲毫沒有損失,吳瀛心頭的一塊石頭這才真正落了地。

第一批南遷文物安全運抵上海後,第二、第三、第四、第五批文物隨後陸續從北平發出,分別由馬衡、袁守和、沈兼士、俞同奎負責監督運到了上海。五批文物, 共計19557箱。故宮館藏的大量珍貴文物由於分批“南遷”上海,後來又從上海“西遷”重慶,因而沒有在抗戰烽火中遭受損失。

(來源:羊城晚報)