古建築木雕:刀鑿之間游走的富華典雅

日期:2016/12/14 10:42:57 編輯:古建築工藝

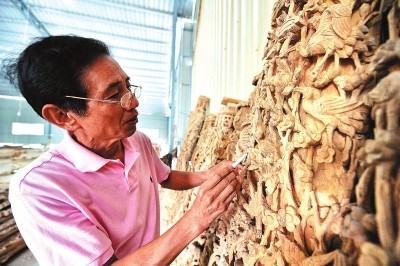

李良斗在工地細心檢查即將裝上房的木構件。

李良斗在工地細心檢查即將裝上房的木構件。

閩南傳統木構垂花柱。

閩南傳統木構垂花柱。

古建築木雕在中國的木雕技藝中首屈一指。作為木雕技藝的一個分支,古建築木雕的技藝要求更高,技法也要更加精湛,俯仰可視、渾然天成。在南安,就活躍著不少古建築木雕大師。

在一個秋日溫柔的清晨,順著村民指引的方向,記者來到了位於市區成功街的南安市祥興雕刻研究所,這也是記者與古建築木雕大師李良斗約定的采訪地點。知道記者此行目的,這位花甲老人一早便在此等候。 本報記者齊玲玲李想文/圖

細說與古建築木雕的緣分,李氏木雕並非世代傳承。李良斗的父親是一名木匠師傅,對古建築木雕並不熟通,但父親為人豪爽、交友廣泛,“當時經常有一些古建築木雕的師傅來家中做客、喝茶聊天。”

1974年,18歲的李良斗高中畢業,適逢“文革”時期,考大學的計劃也就擱置了。“總要找個工作解決生計問題嘛。後經父親介紹,我進入了南安市工藝廠,開始了我的木雕人生。”李良斗說,父親當時將他托付給一個經常來家中做客的古建築木雕師傅。

或許是天性使然,李良斗一進入工藝廠,就對古建築木雕產生極大的興趣,雖然他剛開始並沒有木雕功底,也沒有系統學過美術知識,但學起木雕來,可是有模有樣。“可能正是這份天賦,得到了當時的省級木雕師傅郭捷元的青睐,收我作了徒弟。”李良斗說。

名師的點撥,加上自身的天賦與刻苦,李良斗在學徒期間就已經熟練掌握了傳統木雕以及古建築木雕“大木”和“小木”的基本功。1978年更是代表南安參加了全國工藝美術展,並被派往福州雕刻總廠學習培訓,後得到了國家級工藝美術大師盧思立、鄭國明等指點。

本著對古建築木雕的執著,李良斗於1996年底創辦了南安市工藝雕刻廠,同時還被聘為福建省工藝雕刻專家委員單位。“那時,除了每天要出去跑訂單,同時每天還要堅持七八小時的雕刻。”回憶當時,李良斗笑著說。

采訪之余,李良斗帶著記者走出茶室,來到了雕刻廠。一進門,記者就看到李良斗的徒弟蔡師傅在為一座觀音法相修光,一張桌,一把椅,20多把大小不一的刻刀,蔡師傅一做便是一天。

“這是最近新雕的秦叔寶像,一般用來作門神。”李良斗帶記者來到一座半成品的木雕前,一邊雕刻一邊向記者講解。秦叔寶面相柔和,但畢竟是武將,又放置在門神位置,所以面部要有些稜角,這樣才顯得人物傳神,所以要用平口刀來刻,因為它產生的線條凌厲簡潔,而圓口刀則會產生曲折委婉的衣紋效果。幾刀過後,剛剛還面目模糊的秦叔寶像瞬間傳神起來。“真是鬼斧神工,太神奇了。”看著李良斗的精湛刀工,記者啧啧稱奇,這讓歷經滄桑的李師傅顯得有些不好意思。

作品受到馬來西亞副首相賞識

細數李師傅的作品,無一不讓記者驚歎。在雕刻廠的一處角落,記者看到了一幅刻有“雙龍戲珠”圖案的屏風作品。“這幅作品已經完成了初稿雕刻,接下來就是修光,所謂修光就是將雕刻品細致修繕。”記者觀察到,修光環節不像初始雕刻那麼大刀闊斧,更多的是細致入微的小雕小刻,如涓涓流水一般,大有“行雲流水”之意。

欣賞完精湛的雕刻技術,李良斗便帶著記者走向雕刻廠的深處,剛一靠近,記者便看到大大小小陳舊的古建築木雕作品,“這些都是一些老寺廟新建後拆下來的舊品,我看著它們頗具文物價值,便收藏了。”李良斗深深地歎了口氣,“你看這塊,是清朝道光年間的木雕,在安溪一個古寺廟被拆下來,我專門跑過去買了回來。”李良斗如數家珍地向記者介紹。這些收藏來的木雕物件,不僅滿足了李良斗的收藏樂趣,還可以學習上面的雕刻技巧。“比如這塊作品上面的中國龍,層次鮮明,栩栩如生,十分值得借鑒。”李良斗說道。

2002年,李良斗承制了馬來西亞佛州新山6.36米濟公大佛、德濟堂的牌樓、門神、獅座等精美古建築木雕。“這個項目很大,我需要每天雕刻10多個小時不停歇,特別是一些小部件更要力求傳神。”功夫不負有心人,項目建成後,一度受到了《星州日報》、《中國報》、《光明日報》等媒體的爭先報道,更受到馬來西亞副首相、內政部長的高度贊譽。

2012年,李良斗創辦了南安市祥興雕刻研究所,如今的他,依舊堅持每天拿著刻刀,敲敲打打,做著木雕的雕刻。蔡師傅告訴記者,在他的印象裡,李良斗就是一個“木癡”,從高中畢業那年拿起刻刀後就從未放下。從藝40年來,李良斗的木雕作品可達上萬件,其中包括古建築木雕作品以及木雕工藝品等,而比較知名的古建築木雕作品有百余件,布及國內大小寺廟宗祠以及東南亞地區的寺廟。“這些作品多數獲過獎,達上百個獎項,如今一般是用於收藏。”李良斗驕傲地說。

40年帶出一批木雕“傳承者”

除卻古建築木雕的工藝價值及制作過程,其實它與中國傳統道德文化間還有密切的聯系。“古建築木雕是一項雕梁畫棟的創作,創作的內容與中國傳統道德文化息息相關。”李良斗說,“你看這塊木雕,上面雕刻的是一株梅花,主要是贊頌居士主人的君子節操。”

據李良斗介紹,近些年來,他去參觀許多古建築木雕作品,在雕刻內容上都展示著中國傳統文化的內涵。“記得在北京參觀過一個古建築木雕,上面的雕刻主要以中國龍為主題,如飛龍在天、雙龍戲珠等,邊上還有一些吉祥的圖案,如魚和喜鵲,栩栩如生,充分展示了中國的傳統文化。”李良斗說。

不僅要反映中國的傳統文化,作為古建築木雕的設計者,更要深入學習和掌握中國傳統文化的內涵。李良斗告訴記者,蓮花的意象既有出淤泥而不染之感又有花開並蒂、早生貴子之意,“還記得在安徽的一處古建築木雕群,我去細看上面所雕刻的內容,所表達的含義是花開並蒂,但上面只有一朵孤立的蓮花,外行看熱鬧,內行看門道,再精巧的技藝也敗給了文化上的漏洞。”

“如今,大泉州地區做古建築木雕的有2000多人,但質量以及學藝上良莠不齊,很多都是靠機器完成木雕工藝,手工藝的傳承岌岌可危。”李良斗頗感無奈,“木雕的雕刻是一件需要持之以恆的技藝,需要多年的磨砺和細心的領悟,現在很多年輕人很難堅持,導致了傳承人才的斷檔。但我希望盡自己最大的努力把這項技藝傳承下去。”

本著對古木雕的信念,從藝40年來,李良斗也帶出了一批傳承者,其中,從事古建築木雕、佛像木雕、木雕工藝品就有26人。

□老手藝

檔案

古建築木雕源遠流長,是中華民族最優秀的民間藝術之一,以其精湛的工藝、獨特的藝術風格和豐富的文化底蘊流傳至今。現今,泉州等地在修建古厝和祠堂、廟宇等時依舊采用古建築木雕技藝,其中《桃園三結義》《蟾宮折桂》《五子登科》等傳統古建築木雕作品依舊沿用至今。這種技藝或興起於周代,文化積澱深厚,體現了中國祖先崇鄉重祖、開放包容的精神。

李良斗親自上陣雕刻近一人高的“門神”。

李良斗雕刻出的“神獸”惟妙惟肖。

(來源:南安商報)