“絲綢之路”的來龍去脈

日期:2016/12/14 18:47:12 編輯:古代建築史

“絲綢之路”是一條在中國歷史上意義非凡的“通途”。“絲綢之路”不僅是古代亞歐互通有無的商貿大道,亦是溝通東西方文化的友誼橋梁,更是一條至今仍產生著影響力的人文之路。本版欲分上、中、下三篇,記取、呈現這條大道的滄桑與壯美。上篇我們介紹了西安及陽關的人文風光,本篇來談談河西走廊及敦煌。

河西走廊通西域

河西走廊東起烏鞘嶺,西至玉門關,東西長約1000公裡,沿線如珍珠般點綴著武威、張掖、敦煌等歷史文化名城。它自古就是西北地區重要的交通要道。漢唐時的“絲綢之路”經這裡通向中亞、西河西走廊又稱甘肅走廊,其南為海拔四千多米的祁連山脈。其由一系列北西走向的高山和谷地組成,西寬東窄,由柴達木盆地至酒泉之間為最寬,約300公裡。祁連山山峰海拔多在4000米以上,祁連山北側和南側分別以大起大落的明顯斷裂由高山一下降至平原,北坡與河西走廊的相對高度在2000米以上,而南坡與柴達木盆地間僅1000多米。祁連山上的積雪和史前冰川在每年特定的季節融化,為這一地區大量的綠洲和耕地提供了源頭活水。

西漢初期,河西走廊是匈奴人游牧的地方。通西域有功的漢武帝使者張骞第一次西去是在公元前139年,他就在這裡被匈奴截住,軟禁了十年,娶妻生子。他壯志未酬誓不休,終於逃離西去,完成了使命,但在歸中原途中,又在這一帶被匈奴截留,幾經輾轉才回到長安,可見,河西走廊是通西域的咽喉要道。張骞第二次前往西域在公元前119年,這次行走比較順利。因為公元前121年,西漢大將軍霍去病兩次鏖戰河西走廊,將匈奴驅趕出去,咽喉之道得以暢通無阻。

張掖是甘肅省河西走廊上的著名城市,又因得益於河西走廊最大的內陸河——黑河灌溉之利,張掖綠洲成為河西走廊最富饒的地區,素有“金張掖”之稱。張掖的得名與它的地理位置是有關的。張掖的地形,形似一匹奔騰的駿馬。它的南面是祁連山,北部是河泥山,張掖的地形是兩山夾一川,張掖就是在這個比較狹長平坦的川部。作為一座歷史文化名城,張掖保有大量的文化遺產,成為絲綢之路上訪客們眼中的明珠。

張掖的文物古跡中,最有名的是大佛寺。大佛寺從永安元年開始興建,至北宋崇寧二年竣工,歷時5年,是西夏三大佛教中心之一。大佛寺原名“迦葉如來寺”,因寺內供奉釋迦牟尼涅槃像,故民間又稱“臥佛寺”,是中國唯一的西夏佛教寺院。

如今,大佛寺共占地10萬平方米,院內有大佛殿、萬聖殿、藏經殿、牌樓等古建築。這些建築群落氣勢巍峨,規模宏大。院內古樹參天,綠草茵茵,環境幽雅,是國家級文保單位,也是張掖市博物館的所在地。大佛殿內安奉的木胎泥塑臥佛身長34.5米,肩高7.5米,號稱“中國室內泥塑臥佛之最”。臥佛構造十分罕見:外部用草泥貼塑,內腹則以木梁架構築成很大的空間,上下居然可分為5層,中間的兩層用木板隔開,直通佛像頭部的密室,用以擱置經卷物品。臥佛自塑成後,腹中便成為藏寶儲糧的窟穴,特別是逢災禍戰亂之年,就成為寺院僧眾儲藏賴以維系生存之物的秘密倉庫。

張掖自漢武帝設郡至漢末300多年,作為絲路要邑與西域各國商貿往來十分活躍。意大利著名旅行家馬可·波羅曾被張掖燦爛的文化和優美的風光所吸引,旅居多日。

自唐以後,張掖作為佛經的傳入必經之路,歷史文物古跡遍布。為歷代皇家屯兵養馬的山丹軍馬場具有2000多年的歷史,堪稱世界第一。

春風不度玉門關

“黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關。”吟誦著這首王之渙的《涼州詞》,腦海中已然有了畫面,心裡對詩中悲壯蒼涼的意境亦有絲絲共鳴。

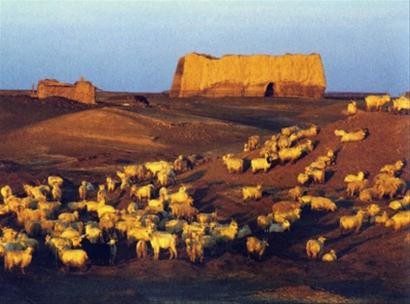

位於敦煌市西北90公裡處的玉門關,俗稱小方盤城,相傳西漢時西域和田的美玉,便是經此關口進入中原,由此得名。

前往玉門關景區,可以欣賞到一望無際的戈壁風光。形態逼真的天然睡佛以及戈壁中的沙生植物等與藍天、大漠、綠草構成了一幅遼闊壯美的神奇畫面。

絲綢之路開通後,東西方文化、貿易交流日漸繁榮,為確保絲綢之路安全與暢通,大約公元前121年—107年間,漢武帝下令修建了“兩關”,即陽關和玉門關。

玉門關又稱小方盤城,建於公元前111年左右,為絲綢之路通往西域北道的咽喉要隘,位於敦煌城西北90公裡處戈壁灘中。關城為正方形,黃土壘就,高10米、上寬3米下寬5米的城牆保存完好,東西長24米,南北寬26.4米,西北各開一門。城北100米左右為哈拉湖,湖水為淡鹽水,生有大片蘆葦。小城堡挺立在荒涼的戈壁灘中,腳下的哈塔湖2000年前連接疏勒河故道,水面擁擠著運送糧食兵士的船舶,從大漠戈壁辛苦而來的商旅僧人在這裡接受入關檢查,然後就算進入中原大地了。

玉門關附近的長城和烽燧,是我國漢長城中保存最好的一段。沿著長城,每隔5公裡左右,築有烽燧一座,烽燧旁有還有堡台遺跡。站在如今空蕩蒼涼的玉門關前,那一幕幕金戈鐵馬的歷史畫卷,更多的只有憑借記憶去還原……

大美敦煌歎觀止

“敦,大也;煌,盛也。”敦煌的美在世界上是獨一無二的。當蒼茫浩瀚的沙漠突然中裂,高低錯落的幾百個洞窟在陡直的巖壁上蜂窩般排開,每個洞窟中都繪滿了精美絕倫、價值連城的千年古畫,這種奇跡給予人的震撼直擊心靈。

走進莫高窟,就像走進一個夢,歷史的長河在這裡,在眼前,徐徐展開。

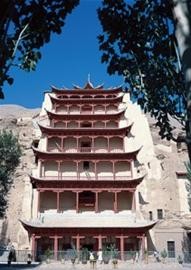

莫高窟在甘肅敦煌市鳴沙山東麓的崖壁上,長長的棧道將一個一個的石窟連接起來。洞窟的壁畫和彩塑莊嚴神秘,肅穆端莊的佛影,飄舞靈動的飛天,讓人不得不屏息凝視。這是世界最大的佛教藝術寶庫。

公元前二世紀,漢武帝派張骞出使西域,打開了通向中亞、西亞的陸上交通“絲綢之路”。這裡曾是盛世繁華的都會,商業繁盛,寺院林立。以形象傳播思想的佛教,從印度進入中國後,沿路留下了大量石窟文化,其中以莫高窟規模最大,延續時間最長,內容最豐富,保存最完好。

1987年12月,敦煌莫高窟被列入《世界遺產名錄》,這座“沙漠上的美術館”不再只是中國的國寶,已然成為全人類共同擁有的珍貴財富。

莫高窟位於甘肅敦煌市東南25公裡的鳴沙山東麓崖壁上,上下五層,南北長約1600米。始鑿於366年,後經十六國至元十幾個朝代的開鑿,形成一座規模宏大的石窟群。現存洞窟492個,壁畫45000平方米,彩塑2400余身,是世界佛教藝術的寶庫,被譽為“東方藝術明珠”。二十世紀初又發現了藏經洞,洞內藏有從4─10世紀的寫經、文書和文物五六萬件,形成了敦煌學。

莫高窟藝術中數量最大、內容最豐富的部分是壁畫,在莫高窟各個時代的壁畫中,有生產勞動場面、社會生活場景、衣冠服飾制度、古代建築造型以及音樂、舞蹈、雜技的畫面,也有記錄中外文化交流的歷史事實,西方學者將敦煌壁畫稱作是“牆壁上的圖書館”。

有人說,沒有到過敦煌,等於沒有跋涉過絲綢之路;沒有到過莫高窟,也等於沒有到過敦煌。窟內共有彩色佛像兩千多尊,最大的一個高達33米。若將壁畫排列,可伸展30多公裡,堪稱是世界上最長、規模最大、內容最豐富的畫廊。歷史的煙雲中,這裡過往過多少胡笳羌笛、金戈鐵馬、商隊駝鈴……莫高窟地處絲綢之路的一個戰略要點。它不僅是東西方貿易的中轉站,同時也是多種宗教文化知識的交匯處。

走進莫高窟,歷史栩栩如生地在我們面前絢爛地呈現。正如余秋雨先生所說的那樣:莫高窟可以傲視異邦古跡的地方,就在於它是一個多年的層層累聚。看莫高窟,不是看死了一千年的標本,而是看活了一千年的生命。一千年而始終活著、血脈暢通、呼吸勻停,這是一種何等壯闊的生命!

推薦閱讀:

麗江白沙壁畫

福清文物頻遭竊 文保部門擬派專人看護古跡

江西:精心修復的古建築成了“雞肋”

修舊如舊淄博九聖閣啟動維保