塞上老街 青城的時間島

日期:2016/12/14 18:42:16 編輯:古代建築史

草原民族特有的藝術傑作——皮畫

煙囪也別具一格

老街、佛像

前幾天讀過一篇文章,文章中說每座城市都有一個時間島,島上的人們滯留在時光中,過著過去的生活,保留著最初的狀態。塞上老街就是呼和浩特的時間島。

來呼和浩特一年多,對祖國北疆的這座城市沒太大感受。“你在那邊是住蒙古包嗎?”對這樣的問題我總是一笑置之。一樣的高樓,一樣的街道,一樣的購物廣場,這個城市和全國任意一所城市究竟有什麼區別呢?直到我踏入了這條擁有400多年歷史的老街,我終於領略到草原風情和草原文化。

斑斓的皮藝文化

這條全長不到400米的塞上老街,充滿著明清遺韻,一座座仿古建築和一件件擺放的文物訴說著它的歷史。漫步在塞上老街,時間都仿佛變得慵懶了,慢慢踱著步子,一家店一家店地穿過,仔細把玩著各式物件,人們可以不知不覺在這街上逗留一整天。

推開一家店門,天哪,請原諒我的孤陋寡聞,我從來沒有見過這樣的“物品”,是畫嗎?可是這畫是立體的,瞧這頭獅子,獵獵西風吹著它的毛發,耳朵警惕地翹著,目光灼灼,高聳的鼻子和前突的嘴巴在驕傲地宣示著它的王者風范,它簡直是要“破框而出”。我小心翼翼地用手撫摸,竟然凹凸不平,一條條須發都清晰可觸。驚訝的我趕忙向店主詢問,店主說:“這叫皮畫,是咱內蒙古的特色!”

皮畫用的“畫紙”是優質的整張牛皮,經過傳統工藝精致而成,再在皮上彩繪。民間工藝師精選草原天然優質牛皮為原料,根據自己巧妙的構思(多數以民族風情為體裁),用刻刀在牛皮上精雕細琢出畫的輪廓,經過特殊描繪、著色、層染、拋掐光、定形、半浮雕凹凸壓制等一系列工藝,幾十道工序純手工制作完成。從沒有任何一種工藝品像皮畫一樣,觀賞起來有如此的視覺沖擊力!皮畫表面浮雕般的立體效果和冷峻、凝重的風格給觀賞者帶來無比強烈的震撼,送來全新的藝術享受。

蒙古族是馬背上的民族,隨著馬的馴養和使用,傳統草原先民學會了鞣制皮革,制成了籠頭、馬鞭、馬靴、箭筒、刀鞘、皮盔甲、馴馬服、摔跤服、乃至蒙古包上的皮革裝飾等。“傳統的皮革工藝沒有刻意與藝術相結合,主要停留在生產生活用品的制作上,沒有形成專門的藝術門類。”內蒙古大學藝術學院藝術設計系曹莉教授說,“內蒙古工藝皮畫的開發成功,給傳統皮革工藝注入了新的生機與活力。”據了解,上世紀九十年代初,從事皮革工藝教學多年的李金生老師創造性地將傳統皮革工藝技術與現代繪畫雕塑藝術相結合,研究開發出牛皮工藝畫。內蒙古大學藝術學院於2005年12月成立皮革造型藝術研究所,倡導“現代皮革造型藝術”。

“皮畫、皮革藝術並不是內蒙古所獨有的,我們是將蒙古族傳統元素與現代的藝術理念、工藝手段結合起來,形成具有我們蒙古特色的皮革造型藝術產品。”曹莉教授介紹說。

難怪,這幅皮畫的題材會選擇獅子,在蒙古族文化觀念中,獅子是英雄權威的象征,在民間它為守護神和降福神,在蒙古草原的宮廷和廟宇中,起鎮守和保衛的作用。咦,這個鑰匙包上的花紋像盤羊的角,這個錢夾上畫的是寶蓮,這個筆筒造型是摔跤服,這個皮畫上畫的是箭筒。蒙古族還對紅、白、藍、綠四色尤其偏愛,這些傳統的圖案、紋樣、色彩,造就了內蒙古皮革工藝品所特有的蒙古族元素。

這些充滿濃郁民族氣息的皮革工藝品,除了純裝飾性的皮畫,還有可與生活相結合的鑰匙包、筆筒、錢夾等。它們是展示和傳播草原文化豐富內涵的重要載體,也是塞上老街呈現給游客的禮物。

推薦閱讀:

肇慶神秘崖鷹樓留下迷霧重重

江都郭村 紅色熱土

莆田古街

三河古鎮街巷阡陌的歷史回音

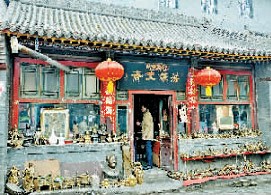

老街一角

古色古香的塞上老街

多元的宗教文化

街道兩邊有小攤,也有店鋪,攤主和店主們都墨守著老街規矩,不吆喝,不勸客,他們仿佛已不是商人,而是文化展示者。你可以任意在喜歡的店裡流連、把玩,耳邊絕沒有喋喋不休的聲音。

這條安靜的老街,沒有都市的繁華,也摒棄了浮誇與嘈雜。《大悲咒》在這條街上回蕩,那些呢喃的經文雖不懂,卻讓人內心有難得的平靜。

這家店前擺放的各式銅像,留住了我的腳步,那是神佛塑像。中國人敬神禮佛,或許很少有人能說得出“諸天神佛”究竟有多少。就拿大家所熟悉的《西游記》來說,裡面有千裡眼、順風耳,雷公、電母,五斗星君、六丁六甲,二十八星宿、三十六天將,單菩薩就有觀音菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩、地藏王菩薩、靈吉菩薩、大勢至菩薩、日光菩薩、月光菩薩,就更別說十八羅漢、十八伽藍了。這與西方不同,中國的神佛不是單一的,中國人創造出很多的形象加以崇拜。春節時,聽朋友講進廟燒香見聞,發現一座廟裡既有道教的神仙,又有佛教的菩薩,人們進殿就燒香,見神就跪拜,如潮的人群使得人們願還來不及許完,便被推離了神像。朋友說,他根本就不知道跪拜的是哪路神仙,掌管的是否是他所求之事,只知道被擠得見像就拜,見神就求。

曾聽聞這麼一種說法,中國人燒香拜佛是在與神佛講條件,神佛必須辦成人們所求之事,方可享用人們的崇拜與香火。我卻認為,人們進廟燒香或許只是求個心安,討個吉利。在財神像前跪拜的人絕不會只是天天燒香而不去努力賺錢的人。神佛崇拜無非是種心靈寄托,更或許是祈求一份寧靜。正如這條老街旁擺放的這些塑像和香爐,“請”回家後,焚一柱清香,抿一口茗茶,平靜內心的浮躁。這些香爐造型真別致,這是鼎式爐,這是筒式爐,這個像佛手,這個像蓮花……

邊走邊看,卻發現一座尖頂的教堂靜靜地伫立在這條街道旁,偶爾會有一兩名婦人從它斑駁的大門走出,穿過這條飄蕩著佛教音樂的街道,漸行漸遠。多麼神奇的塞上老街,它是呼和浩特這座歷史文化名城的核心區域,短短380米的距離,附近有佛教大召寺、觀音寺,道教的財神廟、費公祠,還有基督教的教堂。

正如《蒙古人遠征記:草原帝國爭霸史》中的一幅石雕圖片,圖案極其復雜。圖旁的介紹稱之為“最復雜的文化組合”:四只金剛杵原是古印度的一種兵器,後被佛教吸收為最常見的法器之一。由金剛杵組合成的十字架卻是基督教的標識,十字架內部的陰陽魚是道家的符號。金剛杵圖案如西方的王冠,王冠上的圓環卻是東方的龍的形象。

內蒙古自治區是一個多民族多宗教的少數民族地區,現有7種宗教:喇嘛教(藏傳佛教)、漢傳佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教和東正教。在內蒙古各民族中,信仰伊斯蘭教的民族主要是回族,還有維吾爾、哈薩克、柯爾克孜族;信仰天主教的民族主要是漢族;信仰東正教的主要是俄羅斯族;信仰漢傳佛教的主要是漢族;信仰喇嘛教的主要是蒙古族,藏、土、裕固、門巴等民族也有信仰喇嘛教的。

塞上老街的歷史悠久、文化底蘊豐厚及文化的多元,是呼和浩特市不可多得的寶貴財富。循著蒙古族風格的浮雕壁畫、穹廬屋頂、勒勒車毂……仿佛看到千年來游牧民族與漢族間繁忙的集市貿易,仿佛聽到馬蹄铮铮凱旋而回的歷史余音。

推薦閱讀:

肇慶神秘崖鷹樓留下迷霧重重

江都郭村 紅色熱土

莆田古街

三河古鎮街巷阡陌的歷史回音

- 上一頁:歷史名人故居 臨淄南馬坊村

- 下一頁:肇慶神秘崖鷹樓留下迷霧重重