湖州市南浔古鎮:河湖共滋潤 絲綢甲天下

日期:2016/12/15 16:27:52 編輯:古代建築

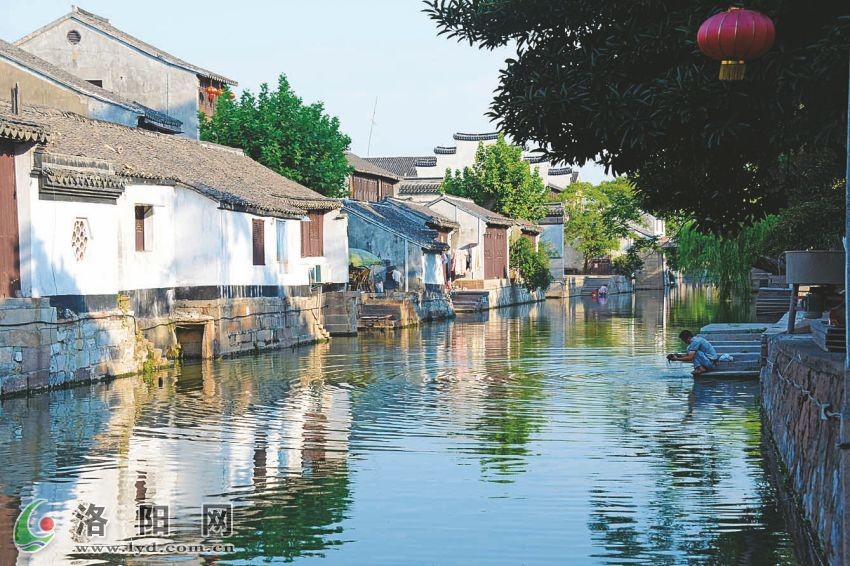

古鎮河道與民居

湖州市是環太湖地區唯一因湖而得名的城市,其大運河申遺主要涉及“一點一段”。“一點”指南浔歷史文化街區,即南浔古鎮,系大運河西線(dí)塘的城鎮聚落遺產;“一線”指塘故道,即南浔古鎮的東市河、西市河。

因湖得名的城市

湖州市地處浙江省北部,東鄰蘇州、上海,南接杭州,西依天目山,北瀕太湖,與無錫隔湖相望。

湖州因湖得名。流淌的湖水離不開縱橫交錯的河道,其中大運河就是滋潤湖州的重要干渠。

湖州市南浔區文物保管所有關負責人陸劍介紹,大運河流經湖州的河段主要有兩段:一是江南運河的中線,在湖州境內主要流經南浔區的練市鎮和善琏鎮,長度約21.75公裡;二是江南運河的西線,即最早開鑿於西晉太康年間的塘運河,至今已有1700年多年歷史,流經南浔區的舊館、雙林和南浔三鎮,是江南重要的交通航道、漕運航道和水利設施。

此次大運河湖州段申遺主要涉及“一點一段”。其中,“一點”指南浔歷史文化街區,即南浔古鎮,其面積約1.68平方公裡,系大運河西線塘的城鎮聚落遺產。“一線”指塘故道,即南浔古鎮的東市河、西市河,它自南浔西柵祇園寺舊址始,至南浔東柵分水墩止,全長約1.58公裡。

“塘運河作為太湖南岸一項規模較大的水利工程,與太湖溇(lóu)港一起形成了一張巨大的水網,既減輕了該地區的旱澇之災,對湖州的經濟和文化發展也起到了不可或缺的作用。”陸劍說。

輯裡湖絲甲天下

南浔鎮位於塘東端,南宋時已是“水陸沖要之地”,“耕桑之富,甲於浙右”,因濱浔溪河而名浔溪,後又因浔溪之南商賈雲集,屋宇林立,而名南林。至淳祐十二年(公元1252年)建鎮,南林、浔溪各取首字,改稱南浔。

“南浔鎮的發展壯大與運河有著密不可分的關系。”陸劍說,明清時期,由於蠶桑業、手工缫絲業而發展繁榮,並依靠大運河支線——塘運河的交通便利,南浔鎮發展形成了基於塘運河的獨特十字港架構格局。

至清末民初,南浔古鎮作為名甲天下的輯裡湖絲的主要產地和集散地,一躍而成為江南重要商業城鎮。

說起先人們的“偉業”,如今在古鎮做生意的劉先生仍豪情萬丈:“在清末民初,南浔的富豪達到數百家,民間俗稱‘四象、八牛、七十二金狗’。其中,‘象’這個檔次家財須在一百萬兩銀子以上,‘牛’在五十萬兩到一百萬兩,‘狗’在三十萬兩到五十萬兩。”

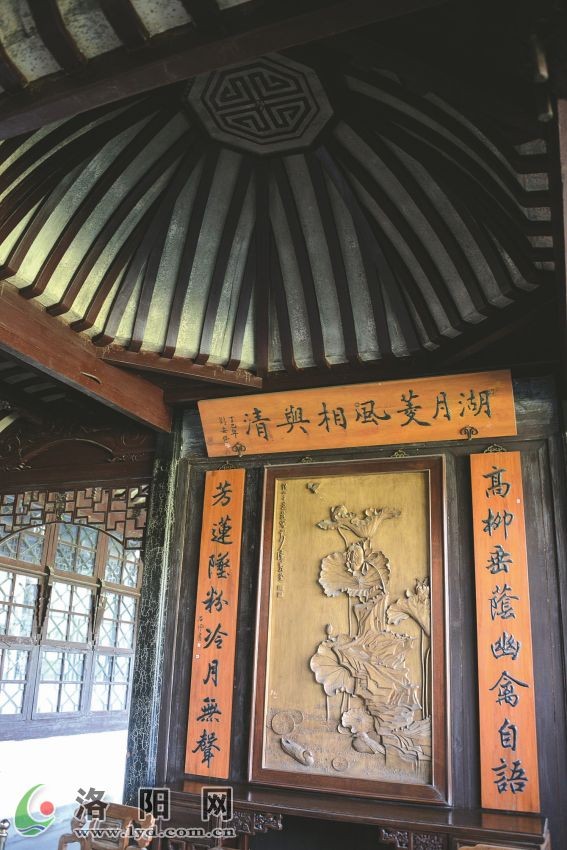

“淨香詩窟”內的斗狀藻井

原汁原味的江南水鄉圖

700多年的建鎮史,給南浔鎮留下了許多文化遺產。如今,鎮區內擁有各級文物保護單位16處、其他歷史建築80處,主要包括小蓮莊、金紹城舊宅、張青江故居、南浔糧站總糧倉、方惠橋、通津橋等。

6日,我們來到南浔古鎮。鎮北運河東西橫延,鎮中市河南北穿鎮而過,街橋相連,粉牆黛瓦,綠柳拂水,組成了一幅原汁原味的江南水鄉圖。

小蓮莊是古鎮內保存最為完整的私家莊院之一,系清光緒年間南浔首富劉镛(字貫經)的私家園林、家廟及義莊所在地。

小蓮莊園林部分以荷花池為中心,設山理水,形成內外兩園,盡顯幽深、秀美、別致。

與園林長廊一牆之隔的,是小蓮莊的主要建築群——劉氏家廟。該家廟始建於1888年,於1897年落成,為劉氏家族祭祀祖先之所。家廟坐北朝南,從南至北依次為照壁、石牌坊、門廳、過廳、正廳和馨德堂等。

“你看,劉氏家廟前不但設有‘門當’和‘戶對’,其門檻也有近1米高,足見劉氏家廟級別之高。”洛陽隋唐大運河博物館特約館員王志軍表示。

家廟的西側為劉氏義莊。在義莊天井內,植有古桂兩株,故名“桂花廳”。義莊西側為嘉業堂藏書樓,二者由長長的甬道相連,甬道兩旁植百年古樟,幽深肅穆。

陸劍說,嘉業堂藏書樓由南浔“四象”之首劉镛的孫子劉承干於1920年至1924年建成,因清朝溥儀皇帝題贈“欽若嘉業”九龍金匾而得名。書樓最盛時藏書60萬卷,其中不少為海內外秘籍和珍本。

全面展示運河文化

“可以說,塘運河是南浔古鎮的‘母體’,南浔也是因塘而生、因塘而興。”陸劍說,塘對南浔“魚米之鄉、絲綢之府、文化之邦”的成形和發展以及沿線集鎮的興盛,起到極其重要的作用。

南浔鎮不但對古鎮內的標識系統和界樁、檔案和監測系統等進行了完善,還專門建立了與大運河相關的展示館。

展示館位於南浔古鎮東大街官房弄口,面積300多平方米,坐落在河邊。其整體風格古色古香,彰顯了大運河的歷史文化。

走進館內,內部裝修和布展工作已經完成。展示館講解人員說,展示館包含遺產覽勝、塘與漕運、浔滬絲路、保護管理四部分內容,“還將通過展板、視頻、實物、場景模擬等方式,全面、清晰、直觀地展現大運河的文化價值”。(記者 姜春晖/文 魯博/圖)