覺山寺,北魏孝文帝報為母恩敕建的皇家寺

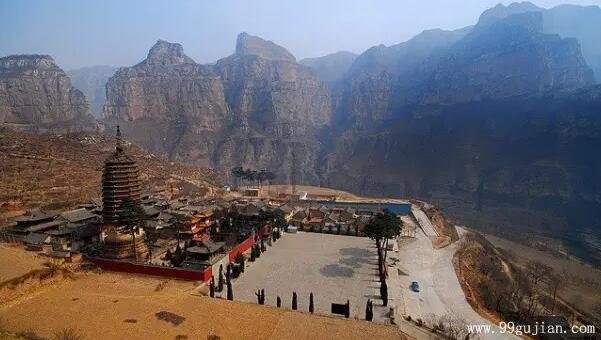

日期:2016/12/14 22:13:50 編輯:古代建築史從靈丘縣城往南,車行大約20分鐘的樣子,忽然遠處起伏的山巒立起一道墨綠的屏風,這個時候,道路的右側會出現一條窄窄的小路,沿此而上,一座高高的密檐磚塔眨眼就到了跟前,這就是覺山寺了。

8月23日,記者踏訪時,正是一年中的處暑。“立秋處暑正當暑”,烈日下燥熱難安,也是游人不多的緣由。人不多,無紛擾,難得能夠靜心端詳。

寺門上盡是古樸的磚雕,尖頂,不是北方寺院常見的那種建築風格。上有二龍戲珠和丹鳳朝陽的雕飾,也非其他寺院常見。“這是皇家寺院,當然有龍有鳳。”寺門口,一位閒坐的老者看出記者的疑惑。

老者叫張勇,是覺山寺文物管理所的工作人員,看管寺院兼賣門票,多少年來,他已經記不清和多少初來乍到的游客說過這句話。

說覺山寺是皇家寺院並非妄測,我們來看它的來歷。

載於清康熙年《靈丘縣志·藝文志》的《重修覺山寺碑記》中說,北魏太和7年(公元483年),孝文帝巡行至此,“值太後升遐日,哭於山陵,絕膳三日不辍聲,思答母恩。乃於靈丘邑之東南,溪行逶迤二十裡,有山曰覺山,巖壑幽勝,辟寺一區,賜額曰覺山寺。”

也就是說,孝文帝巡行到靈丘,太後亡故,聽到消息的孝文帝悲恸萬分絕食三天,為了報答母恩,就在附近建起一座寺廟,賜名為覺山寺。

對此予以進一步佐證的,還有現立於覺山寺碑亭的《四至山林各莊地土》碑,上面雖有文字漫漶不清,但仍能清晰地看出其述與前者並無二致。這兩個碑文的落款均為大遼重熙七年五月二十五日,是覺山寺現今掌握最早的碑記,因而對研究覺山寺具有權威性。另寺內磚銘、鐘銘、經卷上比比皆是的“法輪常轉,皇帝萬歲”等內容也是輔證。

由此可以得出結論,覺山寺是北魏孝文帝報母恩頒帑敕建的皇家寺院確有其出處。

獨一無二的貴真殿

進得山門,裡外三進院,有塔有殿有佛有僧,不大的地方,沒有一點浪費。鐘樓、鼓樓、梆樓、點樓、天王殿、金剛殿、羅漢殿、韋馱殿、彌勒殿、貴真殿、大雄寶殿、魁星閣等等三十多間殿宇依山勢逐層上升,重疊幽深,大氣舒展。

這些佛殿,最為特殊的是供奉“貴佛”的貴真殿。“貴佛”是覺山寺獨有的佛,因此,貴真殿在國內外的佛寺中也是獨一無二的。

貴真殿內端坐的“貴佛”形象是一老翁,白眉白須,面目清瘦,安寧慈祥。據說“貴佛”的原型祖籍浙江,是覺山寺的第一代開山大和尚。孝文帝創寺時為何要將此人作為佛供奉起來,與覺山寺有關的碑、史、志都無此記述。現在想來,後人與其費盡心機地探究此舉的初衷,倒不如拿來馬克思的一句話品味一番,在《馬克思致阿爾諾德·盧格》中,這位偉人說:“要知道,宗教本身是沒有內容的,它的根源不是在天上,而是在人間。”只是不知道,這尊來自民間的佛,是否已經在佛界中有了應有的地位?

大雄寶殿是全寺主殿,建在高大的台基上,面闊三間,進深三間。殿頂結構別出心裁,既有大庑頂般的古樸莊重,兩翼又呈現躍躍欲飛式的精巧,柱礎雕刻圖案富麗,镂工精細,整體不失為研究古代建築結構的難得實例。

時間不長,盡覽覺山寺。

幾番毀建幾番興衰

好去處是好去處,但覺山寺如今的建築規模和形制,並無皇家寺院的氣派。

當年覺山寺初創之時,正是佛教昌盛時期。據《魏書·釋老志》記載:京城內寺新舊且百所,僧尼二千余人。四方諸寺六千四百七十八,僧尼七萬七千二百五十八人。其時,北魏的京城平城(今大同),距離靈丘僅百余公裡,京城佛事如此興盛,那皇帝敕建在京郊的寺院也一定是氣勢恢宏的。

事實確也如此。根據相關記載,覺山寺初時“層樓阿閣,連亘山麓”,“召集方外禅納五百余眾,棲息於內”。500多人,不要說“棲息”,就是肩並肩站一站,那得多大的地方?不僅如此,孝文帝還曾令六宮侍女長年住寺吃齋,繁盛的場面,確實不是一般的大。

那麼,1500多年後,我們眼前的覺山寺為何不復當初的恢宏?

原因是淺顯的。雖貴為皇家寺院,但終究擋不住朝代的更替,經不起戰火的損毀,在上千年的歷史演繹中,覺山寺曾歷經多次毀、建,現雖復盛,但難以重現1500多年前的輝煌,也是不難理解的事情。

覺山寺重修為遼代最盛,根據覺山寺的有關碑記,僅遼大安五年(公元1089年),遼主就一次撥錢“十萬缗”給予敕修,另賜給覺山寺山田140余頃;到了元朝,仍尊崇佛教,先後有兩位皇帝為覺山寺賜額、賜號,有如此光環,覺山寺又經歷了一次輝煌,“仍舊貫地兼復萬余畝”。

這種輝煌到了清康熙年間戛然而止。那個時期,覺山寺的住持海印和尚將全部精力用在了覺山寺的復建上,幾年下來,建起佛殿若干,寺容寺貌有了很大的改觀。然而,太過看重塑金身等硬件建設的他在規教弟子的軟件建設上出了問題。在他身後,弟子們棄清規戒律,沾染惡習,到後來竟然發展到攔路搶劫、霸占民女的惡劣程度。一時間,本是講佛求法的古剎成了無惡不作的黑窩。“一個風高月黑的晚上,覺山寺著了一把火,全燒了,原因至今不明。”說起這件事情,在這裡工作了二十多年的張勇仍覺詭異,“可能是一位行俠仗義的好漢打抱不平,也可能就是報應。”

灰飛煙滅後,覺山寺香火斷絕。

一個世紀後的道光年間,一位高僧的出現才讓覺山寺重煥生機。這位高僧是龍誠法師,他復建覺山寺時,寺院一片瓦礫,為了募化布施,他吃苦耐勞,在冰天雪地的歸綏,赤腳搖鈴感化施主。開光時,為爭取更多的信眾,甚至忍受痛苦明火點燃手指。

現在我們看到的遺構,主要就是這個時候復建的。

磚塔地震不倒堪稱奇跡

寺中唯一的遼金遺存,是八角密檐式磚塔,這也是覺山寺的標志性建築,國家文物保護單位。磚塔的基礎,甚至還是北魏初建時的遺存。

磚塔十三層,總高44.23米,鶴立於覺山寺群廟之中,盡顯出類拔萃。塔基上須彌座的磚雕,造型豐滿,栩栩如生,有專家評曰:雖為遼制,尚襲唐風,是磚雕藝術中不可再得之精品。塔身第一層有塔室,塔室外八面牆壁有遼代壁畫,約62平方米。絕大部分為遼代原作。遼代壁畫多見於墓葬,寺觀中保留極少,此壁畫為研究遼代壁畫提供了珍貴的實物資料。

一層之上都是實心,無法進入更無法攀越,只能仰目觀瞻,聽那十三層密檐每層每面每椽每梁上的風鈴悠揚……覺山寺磚塔在遼大安六年(公元1090年)重修後九百余年未經任何修繕,除部分瓦件脫落外,基本完好。即使在明代天啟六年(1626)閏六月的那場七級地震中,密檐式磚塔也安然無恙,巍然獨存,而“縣城城牆及官衙民捨盡數塌毀,人死無算;覺山寺殿堂樓閣全數倒塌……”這,也算中國古建史上的一個奇跡。

有關覺山寺的另一件有意思的事情是,在寺前的空地上,居然生長著一棵茶樹。一般來說,茶樹是生長在南方的,能在北方成活,即使其身上並無絲毫附會,也已是奇事一樁了。事實上,確實無人能說清這棵茶樹的來歷,不管是此間出入二十余載的張勇,還是記述著千年往事的碑銘。

或許,北魏孝文帝建寺時,專門相中一棵生命力頑強的茶樹移來。彼時雖民間飲茶之風還未浸潤北地,但皇室內想必已先得風尚,已經用那種從波斯人手裡買來的鎏金小杯開始飲著。在遠離塵囂的山野,在寂靜默然的空門,孝文帝唏噓歎息中傷懷思母,一杯新鮮的清茶,想必要比一壺濁酒,更能讓這位年輕的皇帝參悟到柔腸之外的治世宏圖……