絲綢路上的古鎮紅城子

日期:2016/12/16 18:14:17 編輯:古代建築

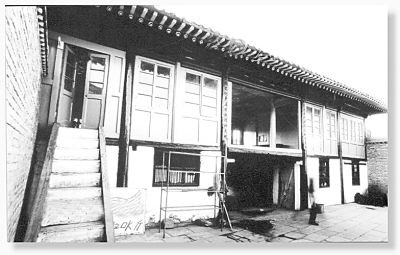

紅城子裡的山陝會館

古鎮紅城子,位於絲綢之路要道上,是西出黃河的第一重鎮,自古為軍事要地,文化中心,商貿集散之地,“凡使臣、客旅轉運糧草皆由此往來”,是中原與西域絲綢、瓷器、茶馬、百貨的交易、中轉中心。早在漢代這裡就設允街縣,成為漢朝北拒匈奴,西阻羌人的要址,也是進行大規模屯田的根據地,其城地勢極險,為防務重地。西夏元昊更加看重此地,列為軍事據點,設卓羅和南監軍司,與宋對峙,明代為了防御盤踞大小松山的殘元勢力攻擊莊浪河川及蘭州,將城移至河東,連城魯土司守備紅城子。明莊浪衛(今永登)與周邊少數民族進行貿易,尤其是茶馬交易,摧開了中原與西域的商貿文化。當時莊浪設茶馬廳,紅城設茶馬司,專門管理茶馬交易事務,實現了“用茶易馬,固番人心”的願望。清代永登地區商貿十分興盛,有“錢平番”之稱(今永登),鴉片戰爭失敗,林則徐被貶伊犁,途經紅城,寫下了“善民富地”的匾額。

紅城地處絲路要地,各路商人紛至沓來,從事絲綢、布匹、瓷器、雜器、茶馬貿易活動。紅市山城一派繁榮景象,山西、陝西商人會聚較多,他們建會館,商討商貿,拜祭財神,唱戲娛樂,如今紅城街市上的山陝會館,依舊訴說著曾經繁盛的商貿文化。山陝會館現為鎮文化站,會館坐東向西,由戲樓、過廳、後殿組成,保存基本完好,據過廳大梁題記可知,建於乾隆二十一年(公元1756年),鹹豐年間做過增修。院落東西長39米,南北寬15.2米,戲樓即是臨街的門面,又是院內的戲台,2層,面闊五間,進深二間,硬山頂式建築,底層中間為進院的門廳,樓上三間連通,進樓門入大院,青磚鋪地,和諧整齊,古樸典雅,兩側牆上有碑,一塊為“正氣乾坤”的陽刻碑石,字體端秀豐潤,一塊為信士弟子捐資修建的功德碑。過亭高大氣派,面闊三間,進深8.3米,為硬山式建築,台階高起,畫梁雕棟,翹檐昂角,雕刻精美花紋,雖許多附件不存,但從斑駁的彩繪中仍能看出曾經的富麗堂皇。過廳前楹下台階上有一口井深七八米,井中水紋波動,至今使用,井水甘甜,水井為鐘口井,其上梁間曾懸有一鐘,每臨節日,遠在此處經商的商人會聚於此,汲水品茶,敲鐘傳音,聲音通過井下水脈傳到游子的家鄉,以報平安,以寄思念之情,數百年間無數商賈販夫在此歇腳,在此住息經商,慘淡經營,鐘口井承擔著傳遞音訊寄托鄉愁的作用。商人們每次飲用此井水,就像喝到家鄉水,是一種心靈的慰藉。

過廳後是大殿,與過廳很近,中間天井采光,為硬山頂建築,五架梁,屋脊高起,為會館主體建築。大殿氣勢宏大,雕棟華美,門開六扇,門上镂空雕窗,門窗棂框精雕細刻,花紋圖案精美,古樸典雅,莊重精巧,大殿內今陳列當地書畫作品。這裡曾經是商人們供奉財神,商議事務之處。外來商人總是先進會館,拜谒會長和財神神位,才可經營,一朝致富,會捐資修繕或請戲班來唱戲。過廳楹柱間有矮凳,坐在這裡,可看戲樓戲台上的表演,逢節過會,商賈紳士坐在這裡啜茗觀戲,生、旦、淨、末、丑戲裡人生,酸甜苦辣愁。

該會館建築年代較早,是永登縣唯一保存完整的清代民間商會組織結構居所,對研究永登及紅城的歷史,貿易有一定的價值。1988年12月,公布為縣級文物保護單位。

明清時期,紅城城池規整,堅固,寺廟眾多,建築精美,元宵節紅市花燈燦爛,美妙無比,成為絲綢一景。紅城古鎮上商鋪林立,物品匯集,列隴上四大名鎮之一。舊時的紅市山城層樓疊起,華燈絢麗,物華雲集,商賈熙攘,山陝商人與本地客商在茶馬互市的基礎上進行雜貿交易,從南到北街道上就有百余家商鋪,商品繁多,手工業較發達,有段氏、王氏等酣坊,莊氏、郝氏糖坊,吳氏粉坊,許氏油坊等,城裡人口增多,附近張家磨、徐家磨等水磨常年運轉,供應著優質面粉。紅城人在山、陝商人的引導下,把商鋪開向蘭州乃至京城,紅城人氏在蘭州城有較大影響,有王氏“吳美園”飯莊,徐雙喜“懷德厚”、“雙馬牌”水煙,徐方恭洋行和與德國人合資的“三和昌”洋行,陳興儒“天意店”糧行等。還有馬車店、出租行、典當行等50多家,在清末最著名的徐子英之父在京城開辦“復興西”商行。如今的紅城新鎮更是繁華,依然是絲綢之路上的商貿重鎮,紅城人遍及大江南北,經營著自己的美好生活。

山陝會館,曾經的商賈居所,今天成為群眾休閒娛樂、讀書說古的文化站,古老的會館與古鎮上的文昌殿、國保感恩寺等眾多名勝古跡記載著曾經的繁榮興旺,訴說著古鎮的悠久歷史與燦爛文化,見證著古鎮的滄桑巨變和日新月異的變化。(祁重泰)

- 上一頁:水鄉古鎮----江蘇同裡

- 下一頁:“老土著”寫書追記海澱古鎮