古樓·古橋·古村落

日期:2016/12/14 18:41:22 編輯:古代建築史

文昌閣

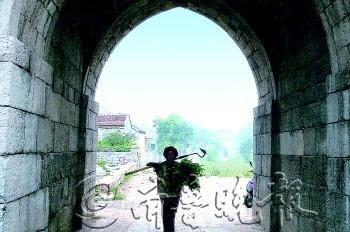

朱氏北樓

文昌閣門洞

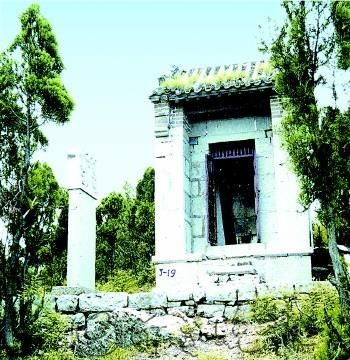

魁星樓

朱家峪被譽為“齊魯第一古村、江北聚落標本”,歷史悠久,傳統建築文化積澱厚重。村中不僅有典型的山地民居,還有許多寄托精神的場所,建築類型比較豐富。村民們在北面村口建有文昌閣,南面之山命名為文峰山,上建魁星樓。村中古街則點綴著古祠、古樓、古校、古橋、古井等。至今這些古建築依然保持著古樸的原生態風貌,充滿著濃郁的鄉土氣息。

【文昌閣】古村八景“危閣連雲”

過“禮門”不遠,首先映入眼簾的是文昌閣。整個建築為二層,下築閣洞,上建閣樓。閣洞為渾石結構,皆用青石砌成。拱形洞門高3.3米,進深10.2米,與貫通南北的街衢大道相連。北面洞門上書“文昌閣”三個大字,古樸遒勁。上面的閣樓坐北向南,石柱石牆,為廊柱廟宇式建築,閣前及左右有石甬道、石圍欄。閣頂板瓦合瓦,脊背由十余塊大形方磚透雕成二龍戲珠。建閣至今,歷盡滄桑,未曾修復,依然堅固。閣檐下嵌“學宮仰止”,為道光年間章丘文人李廷棨所書。李廷棨,字戟門,東鵝莊人,曾官至京兆尹,此題刻是其在直隸深州正堂任上所作。廊柱有楹聯道:“文閣覽勝廣聚日月之精華,慧眼識英大開天地之文章。”閣內塑文昌帝君泥塑像,溫文儒雅,左右塑天聾、地啞男女神僕,莊重肅穆,謙恭勤謹,貌若恭聽教誨狀。內牆四周繪有彩圖,東牆為眾多狀元魁首,身著官袍,頭戴烏紗,躊躇滿志;西牆為一幅龍騰虎躍圖,整幅壁畫頗有“騰登龍門”之意。

文昌閣供奉文昌帝君,民間俗稱“文曲星”,亦稱文星。是中國古代科舉士子的守護神。文曲星是中國古代對斗魁(即魁星)之上六星的總稱。斗魁是北斗七星之第一星。《晉書》雲:文昌六星在北斗魁前。一曰上將、二曰次將、三曰貴相、四曰司祿、五曰司令、六曰司寇。古代星相家認為它是吉星,主大貴。後被道教尊奉為主宰功名利祿的神。

文曲星不僅是天上的文昌六星,他和人間的梓潼結合,最後形成了文曲星。也就是說,文曲星是天上的文昌星與地上的梓潼神相結合的產物。

在文昌閣前,有凹地一塊,平時常有積水而不滲,村人相傳為文昌帝君的硯池,舊時士子們多來此祭拜文昌帝君。閣前尚有古碑兩塊,為建閣和修橋的功德碑,字已漫漶不清。

文昌閣為古村八景之一。每逢盛夏連雨之日,文昌閣上雲霧萦繞,濃雲低垂,不時從閣頂飄然而過,濃霧徐徐從閣洞穿越而行,文昌閣在雲霧裡若隱若現,如人間仙閣一般!故有“危閣連雲”一景。

【魁星樓】在天成象在地成形

在古村南面秀麗的文峰山上,距山頂不遠有一座小廟,青石砌築,這就是魁星樓,建於道光十八年(1839年),為紹興人朱霞設計。後朱霞“有故旋歸”,朱家峪人趙振常又慨然領修而成。魁星樓與北面的文昌閣遙相呼應,形成南北對應格局。

魁星的來歷,史書多有闡述。明末清初著名學者顧炎武《日知錄》卷三二“魁”條:今人所奉魁星,不知始自何年。以奎為文章之府,故立廟祀之。乃不能像奎,而改奎為魁。又不能像魁,而取之字形,為鬼舉足而起其斗。

但是,奎星的“奎”字終究不像為首的形狀,所以把“奎”字改為“魁”,叫魁星。然而,魁星還是沒有具體的形象,於是就按照“魁”字的形狀,塑成了一個抬起腳舉著斗的鬼的形狀。這就是魁星的來歷。

在魁星樓旁有一碑,是記載修建魁星樓和古村歷史的重要碑刻。

“在天成象、在地成形”,朱霞在建此樓時,認為此文峰山正對著天上的北斗星,因此,在文峰山的東北方向,又建壇井七橋,布局也似北斗星狀,寓意“魁星硯池”。山下還有長壽泉,自山巖間湧出,泉水清澈,甜爽甘洌,長流不涸。

2002年夏秋,在文峰山頂部,官莊鄉政府投資新建三層魁星樓,一層魁星,二至三層系“福、祿、壽、安”四神,成為文峰山一道新的風景。

【朱氏古樓】財主送羊倌的大禮

朱氏古樓,位於朱氏家祠斜對過,為古村保存較好的建築。此樓上下二層,系青石根基,青磚築牆,中間有條石加固,小瓦屋面,小瓦梢,建築古樸。雖經風雨侵蝕,依然堅固。

朱氏古樓何人何時建造?以前一直是一個謎團,後經多方面調查,建樓之謎終於解開。“建樓”是一個十分有趣的故事,而“賣樓”卻是朱家一段不平常的經歷。

嘉慶初年,朱氏家族第五支第十世朱志山,有三子,長子朱谕,次子朱訪,三子朱諾。朱家峪山西邊白泉村,有一財主,土地百畝,牛羊千頭,朱訪為財主家牧羊。朱羊倌自幼憨厚,責任心特強,他常常帶羊群露宿在巴漏河邊,不到三年,由八百只發展到數千只,東家發了“羊財”。朱訪也得到了較高的工錢,他用這筆錢,請人在家蓋樓房。過了一段時日,東家問:“你家樓房蓋好了沒有?”朱訪答曰:“蓋了一半,錢花完了。”東家安慰道:“繼續為我放羊,過些日子再蓋吧。”可朱訪壓根就不明白東家說這話的用意,一如既往地放羊。有一天,朱訪回到白泉村,東家問:“巴漏河下洪水了嗎?”朱訪如實回答:“沒有。”每隔三日,東家照原話問一次。朱訪莫名其妙,他趁夜請教大伙計。

大伙計開導他:“你為東家掙了大錢,東家想厚禮報答你。”朱訪茅塞頓開,朱訪找到了買羊的朋友,並將有關事宜一一說妥,只等老天爺相助了。盛夏的一日,天氣悶熱,霎時間,大雨傾盆,巴漏河洪水洶湧而下。這時,九位買羊的朋友同時趕來,雨停後,他們分頭把羊趕走了。朱訪用雨布把銅錢包好,樂呵呵地回家去。

大伙計來到東家跟前,佯裝氣喘吁吁地說:“東家,不好了,那五百只羊在巴漏河被洪水沖走了!”又補充道:“朱訪也嚇得不知逃到哪裡去了……”東家聽罷,也佯裝歎息道:“誰知老天爺和我過不去,我認倒霉吧!”

朱訪用這筆錢,用了幾十天蓋起了一座樓。

【康熙立交橋】現代立交橋雛形

古村朱家峪,四周群山環抱,林木茂盛。尤在雨季,泉水湧動,漫地而流,溪流縱橫,因而小橋頗多。有單孔橋、雙孔橋,有平浪橋、登雲橋,還有無數的小橋、野橋。最出名的當數村南部壇井北約200米遠的兩座敞肩石拱立交橋。有學者認為是“現代立交橋的雛形”。

說起立交橋,即兩層以上的復橋,早在司馬遷的《史記留侯列傳》中就有記載:“上下有道,故謂之復道。”《史記天宮書》記載:紫宮中兩地架設的天橋稱為閣道,有將人間帝王居住處比作天上神仙的宮阙之意。這種架空的道路,顯然是一種帶有立體意義的古代交通設施,稱立交橋已很貼切。

古村康熙立交橋很有特色,一座在西北,建於康熙九年;一座在東南,建於康熙二十七年。相距11米,形成“八”字形,河道彎曲穿橋而過。橋不甚高,門洞高約3米,寬2米,皆用青石和黃石砌成,中間沒有灰泥,而又嚴絲合縫地咬在一起。雨季,文峰山下壽泉湧流,匯集壇井之水,順流而下,水流湍急,但兩橋至今十分堅固。平時,橋上可以走人,橋下可以洩洪,在沒有洪水時,橋下即為道路。橋下寬敞的洩洪道,同古村的整個排水系統完美地連為一體,顯示了古村先民的智慧。如今,多部影視劇在此拍攝,這裡已成為一處重要的景點。

- 上一頁:塵封的漢唐記憶 文物大市鹹陽尋寶

- 下一頁:龍華小鎮盡展別致古韻