海口南洋風格的老騎樓

日期:2016/12/15 1:00:40 編輯:中國古代建築

新華北路和中山路具有南洋風格的騎樓已有上百年歷史。其和諧統一中不乏參差有致的變化之美令人啧啧稱奇

夕陽西下,南洋騎樓老街在落日的余晖中顯得斑駁而輝煌。或文藝復興式或巴洛克式或南洋式的女兒牆,陰雕、陽雕相雜的寓意吉祥安康的浮雕,甚至是破敗的窗棂無不顯示著這條街的昔日榮光和建築風格的融貫東西、婀娜多變。南洋風、歐陸風、傳統民居風,置身南洋騎樓老街,任何一間建築上,你幾乎都可以看到這些不同建築風格的融合。一座座南洋騎樓建築群融匯中西,自成一體,正如海南人寬容四海的胸襟一般。

海口近600棟騎樓和諧統一而又參差有別,沿街立面的三段式建築裝飾紋樣美輪美奂。

8條騎樓街總長達4.4公裡,區域面積2平方公裡,內藏騎樓近600棟,騎樓外牆上各種中西花飾構件浮雕圖案近萬個。說起南洋騎樓群,老海口人們無不為之自豪。而更令海旅控股集團總工程師劉濤啧啧稱奇的是這些騎樓建築的和諧統一。海口的騎樓建築多以幾座或幾十余座毗連一起,和諧統一中不乏參差有致的變化之美。騎樓建築均以2-3層為主,4層騎樓已屬鶴立雞群。樓高普遍在16米左右。

很多人都以為騎樓和騎樓建築是一樣的。實際不然,騎樓僅僅是騎樓建築的一部分,也就是大家平常看到的沿街的長廊。海口騎樓的沿街立面處理基本分為三段式:下段為騎樓立柱、中段為樓層、上段為檐口或山花。站在大街上,舉目上望,象征吉祥如意的百鳥朝鳳、龍鳳呈祥等裝飾紋樣或淺浮雕“爬滿”了窗台以下的牆面或檐口窗楣。所有的裝飾與紋樣自下而上逐漸豐富,與周邊建築融為一體。

騎樓建築外部的美輪美奂,讓人忍不住邁步入堂,一探屋裡乾坤。現存的騎樓建築,底層貨物堆積,老板與顧客討價還價的聲音不絕於耳。抬腳上樓或者穿堂入室,卻是老板們休息生活的區域所在。劉濤總工程師說昔日這裡商業繁華,寸土寸金,自律的商人們保守著不以樓高、店寬壓人、和氣生財的戒律,唯有拓展深深庭院顯示自家實力。這些住宅底層一般為兩進兩廳四廂。不少財大氣粗的大戶人家,進深可達至50米。屋上遍鋪冷灘瓦,梁上橫懸木�偶堋G迥┟癯醯穆┗�落地木門窗和拜神祭祖的雕花木龛與神台在這裡也不是什麼稀罕物。

南洋騎樓街區昔日憑借長堤馬路碼頭吞金吐銀,商賈雲集。寸土寸金之地自然不會有多余的東西。那麼這個突出店門之外、探入人行道之中的騎樓又有什麼用呢?商業需要就是答案。海南的天氣猶如孩子一般,陰晴不定,棟棟騎樓無縫對接,既避雨又遮陽,顧客一路走來,心情定會倍加愉快。

騎樓融匯中西,包容四海,無論是文藝復興式、巴洛克式還是海口南洋式,在這裡都可以一飽眼福。 漫步騎樓街,一種中西交融之感撲面而來。木格道道,內嵌玻璃,騎樓立面上的窗戶蕩漾著清末滿洲的風情。龍鳳松鶴,雙龍戲珠,梅蘭竹菊,福祿壽,各色中式浮雕與磚雕遍布騎樓,古樸典雅。與這古香古色交相輝映的是各色西式裝飾,無論你鐘情巴洛克式,還是摯愛羅馬式,抑或文藝復興式,在這裡都可以一飽眼福。

每座騎樓建築的樓頂,都可以看到山花和女兒牆,這西方古建築特有的元素是必不可少的。山花是在立面上一種緩坡的三角形山牆的花飾,有意設計成曲線型和半圓形。著名建築師王寧光先生考證海口騎樓的山花以頂部的形態為分類依據,大致分一字、凹字、凸字、凹凸復合等四種類型。海口的山花沒有像中國其他城市那般高大復雜與富麗堂皇,與其他城市的騎樓相比,更顯平矮、明快而簡潔。山花則依據騎樓主人的不同喜好,進行不同的造型,設置不同形狀的透窗。透窗除顯示主人的喜好外,主要是減弱海洋性氣候風力帶來的危害。

檐口均為帶孔洞的女兒牆,俗稱“風洞牆”,造型主要是歐洲巴洛克式,多為橫向三段對稱式。根據造型,可分為歐亞混交的文藝復興式(一道貫通整個門面的水平向矮牆,欄桿有的是寶瓶式的)、歐亞混交的巴洛克式(波形山牆兩翼被突出處理成像一片片巴洛克式風格的山牆)、海口南洋式(在女兒牆上開一個個圓形的洞口,以減弱台風帶來的危害)。由於各條騎樓街的建築年代不同,這些女兒牆的集中路段也不同,文藝復興式風格的多出現在水巷口、解放東路、長堤路;巴洛克式風格的牆面裝飾多集中在得勝沙路、中山路及博愛北路;而南洋式的也多出現在水巷口、解放東路以及長堤路。

底樓為開敞的柱廊,柱子外表大多帶有簡單的陰刻中式框紋;二樓則是極其紛繁的窗楣,壁柱和大量的中國傳統的浮雕磚刻花飾。窗楣造型更是中西建築文化的大荟萃―――羅馬式圓拱狀,高直式尖拱狀,伊斯蘭式火焰狀,中式三角狀,平框狀不一而足。窗楣都帶有山花板,且大多是多個窗洞並列連排。壁柱則是中式或羅馬式的,方形、半圓形、六角形、麻花形,形態各異。

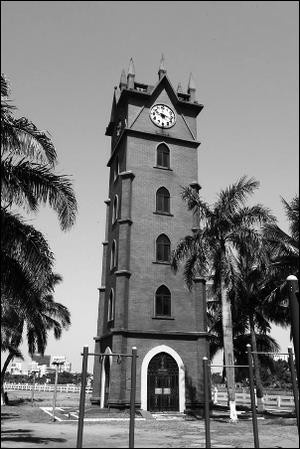

鐘樓:80年滄桑靜觀海口風起雲湧

1858年,海口成為清廷的對外口岸,商業活動日益繁盛。到1923年,海口已經是擁有400余家商戶的商業城鎮。商業的繁盛,人口的增多,對統一的計時標准的需求越來越高。商人周成梅呼吁商界捐建鐘樓,統一全市時間。海口總商會發出倡議信。1928年春,一座樓高5層、紅磚砌成的鐘樓現身長堤馬路碼頭。大鐘設置在5樓,四面安裝7塊厚2公分的大理石,構成直徑2米的鐘面,時間刻在大理石面上,並嵌上鉛牌塗以黑色。鐘面時針長0.96米,分針長1.6米,報時的音響由2個一大一小的生鐵鑄成的鳴鐘組成,每隔30分鐘報時一次。

當時的大鐘是一個辘轳卷上10多米的鋼絲繩,另一端吊上一個大鐵砣,利用垂直重量啟動行走的。吊砣從4樓垂落底層,歷時2天。勤勞的守鐘人每2天轉動辘轳將吊砣卷上4樓,如此循環,准時不誤。後來重修鐘樓,這道獨特的風景便也隨之消失。

鐘樓因商業而生,也為海口發展兩易其址。如今矗立在海口街頭的鐘樓是1987年海口市政府改建的。樓層由5層變為6層,大鐘也由鐵鐘變為電子鐘。

瓊崖一大舊址:幽靜老宅盛滿紅色記憶

進入解放西路一個不起眼的小巷大約50米,被稱為海南人心目中的“嘉興南湖游船”的邱宅便映入眼簾。1991年前,這座兩進的民宅落成,1926年,中共瓊崖一大代表匯聚於此,將革命的火種星火燎原,最終紅遍全島。

邁進大門,記錄歷史的漢白玉浮雕呈現在眼前,興農會,建武裝,斗日寇,黨領導的一幕幕革命史便在這漢白玉的凸凹中深深镌刻進前來瞻仰的人們的心中。

當年做會議室的老宅內,古舊座椅依舊環繞褪色長桌。1926年6月,瓊崖黨的最高領導機構在此宣告成立。楊善集、王文明、馮平、羅漢、陳垂斌,一個個镌刻進史冊的名字,牆壁上一張張黑白照片與簡介記錄下前賢們當年的意氣風發與斗爭的艱苦卓絕。

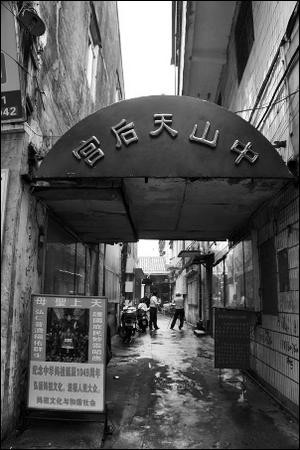

天後宮:700余年媽祖廟命運多舛

中山路天後宮,有700余年歷史,也叫媽祖廟。天後宮始建於元朝,香火鼎盛。明洪武年間,商人譚海清等人捐資建後寢室3間,築觀音山及塑諸神佛像於廟後。清雍正7年,募捐大門3間,乾隆11年又再募捐宮前鋪屋10間,歲收租銀,以供香火。曾在鹹豐10年(公元1860年)大修。1944年,美軍軍機轟炸海口日軍,天後宮不幸被毀。

現存的天後宮兩棟相連,建築面積約620平方米。由於種種歷史原因現在的天後宮只剩下一間西廂房供信徒供奉,其余部分被用作商用。

- 上一頁:河南鞏義古建築裡的豫商精髓

- 下一頁:廣東貢院