海安塘下老宅的那些事(上)

日期:2016/12/14 18:42:49 編輯:古代建築史

鮑四戴宅

塘下老宅古居是一個個標志性建築,承載著不同年代的記憶,是當時村民眼中的“大戶人家”。隨著歲月的洗刷,時代的變遷,這些老宅慢慢走向暗淡。如今的老宅需要被保護、被珍惜,為後代子孫留住一份豐富的文化精神財富。

蔣幼山故居呈“梅花式”

坐落於海東村的蔣宅大院是海安古城中少數僅存的古建築之一。據蔣氏家譜記載,蔣幼山(1885-1953)故居建於民國五年(1916年),已有近百年歷史,是第一批瑞安市文物保護點之一。而以蔣幼山為代表的銅鐘功(武術),已列入溫州級非物質文化遺產名錄。

蔣幼山的得意門生李志山,是現海東村老齡協會會長李成安的父親。由於父親的關系,李成安對蔣家大宅有著獨特的感情。“幼山先生以前就在這塊道坦上傳授銅鐘功,這間是正屋……”李成安帶記者參觀蔣幼山故居,對故居布局進行詳細介紹。

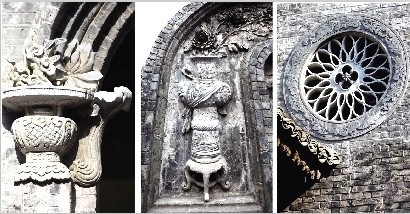

蔣幼山故居坐北朝南,由正屋和左右前後4軒間組成,各有道坦與台門出入,並且5座樓房相互通暢,整個大宅形成梅花格局。故居屬於中西混合式磚木結構,占地近800平方米。建築上的灰塑精美,是古代民間工藝師用石灰和糯米漿塑制而成。

蔣幼山的侄子蔣鐘國告訴記者,他在蔣家大宅出生,並住了30余年。“該宅子是由我祖父蔣馨山一手建造,祖父是個很有經濟頭腦的人,當時他看准並低價購買了一片無人耕種的灘塗耕地,因地制宜種植農作物,此外還在靠近海邊的地方改造出一塊曬鹽場,專供鹽務部門,從而積累了不少財富。”蔣鐘國說,“再加上祖父曾在當時的玉環縣財政部門工作,因工作需要經常赴外地考察,他對西式建築很是欣賞,於是便根據自己的思路設計了一副"梅花式"大宅。”

“人家造房子要請師傅算材料數量,蔣老先生精於算數,連磚瓦數量都是自己計算,不過畢竟不是科班出身,也鬧了笑話。”李成安笑著說,“蔣老先生算來算去算落了磚頭間的石灰漿厚度,結果多出了不少青磚,最後免費送給了他人。”

蔣家大宅之所以遠近聞名,不僅在其房屋建築,更在第二任主人蔣幼山及其銅鐘功。

蔣幼山畢生從事武術研究,有“軟法蔣幼山”之稱。據村裡老人說,1941年4月,入侵的日寇闖進蔣家,抽出腰間長刀向蔣幼山當頭劈來,蔣幼山赤手順勢抓住日寇手臂,將其打翻在地,後日寇負傷逃走,群眾拍手叫好。他在溫州、永嘉和瑞安多地創辦拳社,自任社長、主教,學生徒弟無數。他既是我國上世紀四十年代名噪東南的銅鐘功和小八卦拳的傳授者,也是把銅鐘氣功推廣全省、全國及國外的先行者,他為我國武術事業的發展作出了貢獻。

據悉,故居的正屋在新中國成立後一直作為海安鄉政府辦公場所,其余4間軒間則在土改期間分給村民居住;1983年,由於政府辦公機構擴大,原有場地不夠,故對故居進行擴建、拆除上層抬高2層;1996年,新建政府辦公大院落成後,原設在故居內的政府機構遷入新大院辦公,原故居成為無人管理的場所。

由於缺乏保護,故居的破壞進一步加劇,最後被房管部門鑒定為危房,需予以拆除。“故居具有一定的建築藝術價值,又是銅鐘功的發源地,如果拆了實在太可惜,後人又少了一個了解歷史的機會。”李成安說,當時他和海東“村兩委”向文物部門提出申請,經有關人員現場考察後,認為蔣幼山先生故居保留底層原狀,古建築的拱券門、山牆及台門仍保持原狀,完全可以修復,以更好地保護這一寶貴的歷史文化遺產。

“建造之初的圖紙早已消失,幸好我哥哥是學設計出身的,他按照房屋結構畫了一副結構圖,這才可以按原貌進行修葺。”蔣鐘國說,目前已投入不少資金,對正屋進行修葺。

推薦閱讀:

海口邁德村一磚一瓦見證歷史

風雨61年北大樓繁華落盡

蘇州六十載古建保護歷程

雞鳴驿:最古老的“郵政局”

蔣幼山故居上的灰塑

鮑田戴氏“抬轎式”老宅

鮑四戴宅,位於塘下鎮鮑四村,坐北朝南,占地面積約2000平方米,房子為2層樓房,面闊7間。整個大宅由台門、前廂房、主樓、後廂房及前後兩個庭院組成,其“前廂房+主樓+後廂房”的構造被形象地稱為“抬轎式”宅子。

據戴氏後人估算,鮑四戴宅距今已有120余年的歷史,於2010年列入我市第一批文物保護點。

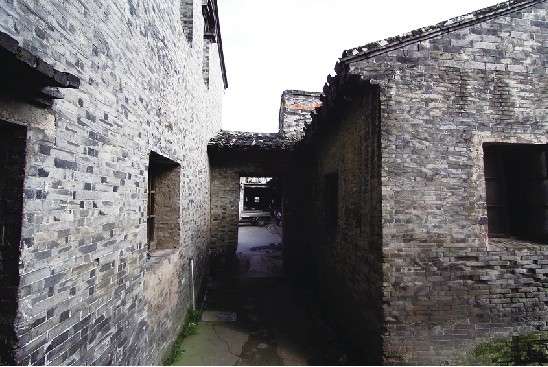

戴宅是一幢2層古建築,其牆體嵌著幾個別致的磚雕花窗。老宅西首牆體上的青磚已經脫落不少,僅靠剩余牆體“吃力”支撐著整座台門,看起來隨時有坍塌的隱患。走進台門,可看到一排7間的主樓,最中間是一個寬敞的廳堂,主樓前方兩側各有3間廂房,後方兩側也各有3間廂房。部分房間的門窗已經破舊不堪,一些雕花木窗已被拆卸,出現了一個大窟窿。地面全部由青磚整理鋪砌,台階由大石板鋪就。

記者看到,西側最外面的廂房已被改造,大門敞開,擺放著幾台機器,三五個工人在操作,裡面不斷傳出“咕咚咕咚”的響聲;主樓和庭院裡拉起一條條繩索,晾曬著不少衣物和臘肉。幾個婦女帶著孩子在庭院裡玩耍,另有一人坐在門口做機器零部件手工活。其中一婦女告訴記者,這個老宅現住有四五戶人家,還有3家機械加工作坊。由於房租便宜,他們已在此住了好幾年,房東每年會來收一次房租,平時都未曾見過,也沒有其聯系方式。

為了尋找老宅的主人,記者開始詢問附近一些居民。“這個老宅是戴家的,在當時可是富裕人家啊!”在鮑四村,一問老宅主人,村民們無不知曉,但對其由來並不清楚,有人便指引記者尋找老宅的後人。

在鮑四村老人公寓,記者找到了3位戴宅後人,分別是大房曾孫戴宗禮、三房曾孫戴學書和四房孫子戴乃超,他們都在戴氏老宅中出生,均已年過七旬。由於沒有文字材料記載,老宅的建造時間和過程已無從考證,3位老人就靠各自的記憶進行拼湊、推測。

戴宗禮說:“我祖父戴德齋是戴氏四房中的老大,小時候曾聽祖父說,老宅是在祖父剛剛當家時建造的。造這座房子需要大筆錢財,而我祖父當家時僅20歲左右,應該是靠曾祖父戴光峰積累的錢財建造的。”

雖然當時戴家有不少田地,但僅靠這些收入難以建起這麼一座豪華大宅子。戴學書接過話茬道:“你們還記得小時候家裡經常會分到不少醬料嗎?我記得有人說過,當時規模很大的介春醬園有咱們戴家的股份,生產醬油、醋、豆瓣醬等東西,很可能錢就是從那裡賺來的。”

這一說法馬上得到大家的認同。“庭院東西首種著桂花樹,中間種著柿子、石榴等果樹,還有一些花草盆景……”戴乃超邊回憶兒時在老宅的一幕幕情景說,“當時我們的房子在村裡算高檔次的,同齡伙伴都很羨慕。”

有著良好的經濟基礎,戴家先輩分外重視子孫的教育,戴家子孫大多數受過良好教育,從事教師行業的人就占了半數以上,其中以戴宗禮的父親戴之光,對當地教育事業的貢獻最大。

戴之光從小熱愛學習,成績優異,後成功考入日本早稻田大學。畢業回國後,他想把自己在國外學到的先進教育方式進行推廣,但現實是,多數適齡兒童沒有學校可以就讀,於是便自己出資在當地興辦了一所小學,讓更多孩子可接受教育。靠單個人的力量辦學校畢竟不是長遠之計,各項費用支出已經超過他的經濟能力。為此,他四處奔走,呼吁富裕人家一起籌款辦校。為了美化學校環境,他甚至把自家花園裡的盆景也搬到學校。

新中國成立後,戴宅曾被作為當時鮑田鄉政府的辦公地點,戴家後人依然居住在老宅裡。隨著生活水平提高,戴家後人也慢慢搬出老宅,直至如今已成出租屋、加工坊,這更加劇了老宅的破壞速度。

說起是否想過保護老宅,3位老人無奈地說:“這座老宅現在屬於20多戶人家,談何容易呀!”

推薦閱讀:

海口邁德村一磚一瓦見證歷史

風雨61年北大樓繁華落盡

蘇州六十載古建保護歷程

雞鳴驿:最古老的“郵政局”

- 上一頁:海安塘下老宅的那些事(下)

- 下一頁:海口邁德村一磚一瓦見證歷史