山西古代建築精華之水上神堂

日期:2016/12/14 13:12:35 編輯:古代建築有哪些

名山聖水,多藏於人跡罕至的地方,若要領略它的風采,往往需經一番跋涉之苦。廣靈水神堂卻不同,它位於廣靈縣城東南一裡,從縣城中心出發,幾分鐘便到。

當地傳說,水神堂為明代燕王朱棣與殘元戰斗掃北獲勝後所建。朱棣當年為什麼要建水神堂,是還願還是祈福?隔著遙遠的時空,我們不妨做一大膽的揣測,朱棣掃北,雙方經過一年的“拉鋸戰”,給百姓造成很大痛苦,再加上廣靈十年九旱,於是朱棣良心發現,祈求上蒼風調雨順,造福百姓,遂建水神堂。關於廣靈水神堂最早的記載,見於明正德年間的《大同府志》:“壺山,在廣靈縣城東南一裡。平地一山,山下亂泉湧出。其水與壺流河水合流如壺,故名。上建‘豐水神祠’。”據此,水神堂的可知歷史至少已有500年。明嘉靖五年(1526年),古鐘銘文記有“廣靈縣水神堂”,是“水神堂”名稱的最早記錄。

廣靈水神堂不僅山奇,水奇,且與廣靈縣歷史上的經濟、文化發展相聯系。可以這樣說,水神堂是廣靈縣的一部“自然神書”,要了解廣靈縣,得從閱讀“水神堂”開始。9月30日上午,記者來到廣靈縣,在瑟瑟秋風中,翻開“水神堂”這部“神書”。

八合院建築史上罕有

壺山滿是綠樹,四周環水,遠遠望去,就像一個綠色島嶼浮在水中。山南一條玉帶似的石砌拱橋,將記者引到水神堂的山門前。山門正上方懸有清乾隆年間廣靈知縣朱休度題“小方壺”的豎匾,此匾有畫龍點睛之意,意在告訴人們,這裡的景物,可以與山東蓬萊仙島“大方壺”相媲美。水神堂所在的壺山,山頂為圓形小山包,由火山噴發後的巖漿堆積而成,遠看就像日本的富士山。

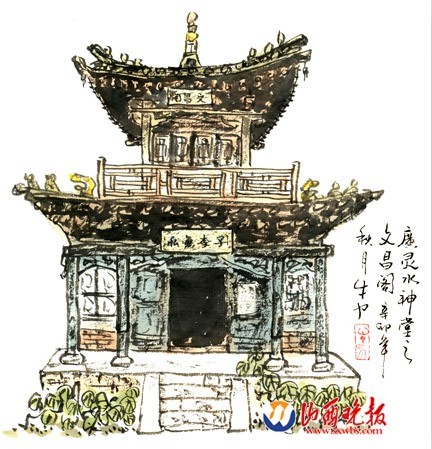

水神堂建築群始建於明,清代重修,總體平面呈八角形,每邊長十三四米,建築面積僅900平方米,但就是這彈丸之地,建築布局卻設計奇特,容納了一座建築物40多間的完整廟宇:采用南北中軸線,山門、鐘鼓二樓、觀音殿、九江聖母祠、文昌閣等一應俱全。中間主體之外,門、廊、廳、室八面環築,結構緊湊,渾然一體,典型的外觀八合院更是建築史上罕有,是融自然景觀與人文景觀於一體的古建園林代表作品。2006年,其被確定為全國重點文物保護單位。

進得山門,是一處不大的院落,聖母殿坐北朝南矗立在中軸線上。聖母殿亦稱豐水神祠,供奉的是九江聖母,即龍母,是一位專管江河湖泉和刮風下雨的水神。聖母殿東西牆各有一幅壁畫,東牆壁畫稱為“龍母出宮降雨圖”,描繪的是百姓祈雨,龍母下凡指揮各路神仙布雨的場面;西牆壁畫是“雨後回宮圖”,描繪的是雨後龍母回宮,百姓久旱逢甘霖的喜慶場面。東北隅為文昌閣,東南隅建有七層玲珑磚塔一座,平面呈八角形,仿照木制結構雕有斗拱、門窗、脊飾、塔剎,比例適度,雕技高超。

水神堂院內南北開門外,余六面均建三間式組的廊廳、廂房或配室,可供居處,又互相連接,使整個建築群保持了統一和諧。志書記載,水神堂作為廣靈縣的一方勝境,歷經磨難,損則修之,毀則建之,最後仍以融人文景觀與自然景觀為一體的園林建築群,頗具江南水鄉風光特色,成為干旱北方的一道奇景。環山皆泉如沸如噴

清康熙本《廣靈縣志》載:“壺山,旁無附麓,兀峙一山,上有大土庵。內有石井,其水每從座下獅口溢。以果物投之,即由山腳下流出。其空靈神異,駭人聽聞。且環山皆泉,如沸如噴,猶如萬斛珠玑……”水神堂的導游告訴記者,水神堂是“豐水神祠”與“大土庵”的合稱,原來水神堂的主泉眼在聖母殿的大土閣下,一泓泉水常年從一石獅口中噴出,但不知哪一年,山頂石獅口中的主泉眼消失了。

推薦閱讀:

陝西黨家村:保存最好的明清建築村寨

瞿昙寺壁畫 永恆的文化瑰寶

牌坊:中國式紀念碑

廣東罕見水碉樓 似“捆綁火箭”

多麼神奇的水,竟能從山頂上噴出。記者急問,現在水神堂的主泉眼在哪裡?導游把記者領到水神堂東南向陽山坡一六角涼亭裡,“現在水神堂的主泉眼就在這裡。”井蓋是塗了紅油漆的鐵板,上了銅鎖,導游跑著取來鑰匙打開鎖掀開井蓋,一口石板砌的水井呈現在眼前。泉水清澈見底,導游說,水神堂看門的老人及工作人員,平時就吃這口井裡的水。

涼亭內的水井裡,雖有水神堂的主泉眼,但看不到井底泉水的湧動。記者正在納悶的時候,導游讓記者再往東走幾步。幾步之隔,另是一番天地:在山與水的交界處,一個個細如筆管的泉眼不停湧動,記者粗略數了數,一平方米竟有20多個小泉眼!環水神堂一周大約500米,有多少個泉眼?誰也沒有數過,只能用成千上萬來形容。

水神堂水的神奇遠不止這些,據說,這裡的水是純天然礦泉水,用它洗眼能治療和預防眼疾。居住在廣靈縣城的人們,每天晨練之後,迎著初升的太陽,蘸著涼爽的清泉洗眼,數百人圍於一堤,好不壯觀。清代“清明上河圖”

北宋年間,畫家張擇端以一幅著名的《清明上河圖》,描繪了中國十二世紀城市生活的場景,聞名海內外。廣靈水神堂裡有個奇特的建築,稱為“百工社”,東西牆壁上有兩幅壁畫,稱為“百工圖”。近年來,民俗專家認為,這兩幅展示清代手工業和百姓生活風貌的壁畫,細致入微,堪稱清代的《清明上河圖》。

東牆壁畫,共四層,每層有五幅畫。第一幅畫的內容是反映私塾的,這是古人“萬般皆下品,惟有讀書高”思想在壁畫中的反映。再往下,有醫生給病人看病的畫面,有酒店賣酒的場面,有石匠、油匠、麻繩匠、柳編、編葦席等匠人們勞作的場面。描繪鐵匠鋪那幅壁畫讓記者注目良久,記者仿佛置身於“爐火照天地,紅星亂紫煙”的環境中,叮叮當當的錘聲似乎遙遙傳來。

西牆壁畫,也是四層,每層五幅畫。第一幅是反映泥瓦匠砌牆的場景,第二幅是木匠上梁。其余的壁畫,分別有香房、染房、餅子鋪等勞動場面。

“百工社”供奉著各行各業的始祖。正中間一位是老子,是火爐工匠的始祖;右邊是公輸班,也就是魯班,是土木建築工匠的祖師;左邊是范蠡,他是我國戰國時期的一位丞相,後來棄官經商,稱為文財神,作為商人的祖師供奉。據說,廣靈水神堂“百工社”是全國惟一供奉商神的地方。解放前,寺內祭祀香火旺盛以魯班為最,每逢農歷二月十五和五月初七,廣靈縣工匠都要聚集水神堂祭祀魯班。

如今,廣靈的剪紙已經走出國門,廣靈東方亮小米、畫眉驢、豆腐干在全國的聲名也頗為響亮。走出“百工社”,記者似乎找到了答案:百工社,就是廣靈縣手工業、商業發達的源頭吶。石刻猶記朱公德政

廣靈縣人說,在水神堂周圍的山坡上,盯住一塊石頭看上一陣子,石頭上便會出現依稀可辨的字跡,便會冒出幾句詩來。這話說得雖然有點誇張,但從一個側面說明,廣靈水神堂山坡石刻之多。

記者小心翼翼地行走在水神堂東南的山坡上,生怕踏毀了這些石刻。走著走著,在層疊的山石上,就發現了字跡。記者俯下身子,睜大眼睛細細辨認著,首句是:“年少須當惜光陰”,中間的字模糊不清,落款是:“萬歷乙未年間莫惟康”。導游告訴我們,這是明代廣靈縣典史莫惟康的《勸讀書偶作》,“文革”前這首詩還是完整的。“文革”中水神堂先是成了附近學校的住房,接著縣文工團又住了進來,一個廁所不夠用,再建廁所時,人們就在山上刨石頭砌廁所圍牆,《勸讀書偶作》石刻的大部分就是在那次建廁所中刨走的。

說起廣靈水神堂壺山石刻,有一個人不得不提,那就是清代廣靈知縣朱休度。朱休度出身書香世家,是清代著名學者朱彝尊四世侄孫,乾隆五十四年以薦授山西廣靈縣知縣,嘉慶元年秋因病去任。他是清代廣靈知縣中惟一錄入《清史稿·列傳》的著名人物,“待人以誠,人亦不忍欺。周知民情,訴曲直者,數語處分,民皆悅服”。

朱休度愛好詩文,在繁忙的公事之余,游走於廣靈的山水之間,水神堂是他經常光顧之地。清嘉慶元年秋天,朱休度上書朝廷,請求病退,朝廷批准了他的請求。臨別之際,廣靈百姓懇求他留在廣靈,但朱休度去意已決,後當地百姓請匠人畫了《壺泉垂釣圖》,刻在他經常垂釣處的石壁上。此畫經數百年風雨洗禮,現已不存,但記者推開水神堂的北門,在朱休度垂釣處,仍然能看到後人專門為紀念朱休度功德而镌刻的“臥雲釣台”四個大字。有水方能垂釣,此四字或可視作對塞外水鄉的又一注解。

推薦閱讀:

陝西黨家村:保存最好的明清建築村寨

瞿昙寺壁畫 永恆的文化瑰寶

牌坊:中國式紀念碑

廣東罕見水碉樓 似“捆綁火箭”

- 上一頁:山西古代建築精華之靈巖絕畫

- 下一頁:陝西黨家村:保存最好的明清建築村寨