中國古村落變遷的歷史過程(二)古代巖畫中的村居圖

日期:2016/12/16 19:24:22 編輯:古代建築史

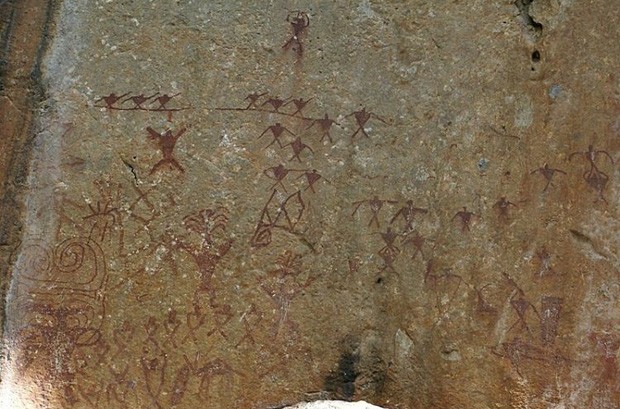

賀蘭山巖畫

巖畫是早期人類刻畫在石頭上的圖畫。它作為古代先民記錄在石頭上的形象性史書,一誕生便與人們的社會生活、生產、宗教、信仰等交織在一起,積澱著人們虔誠的情感、觀念和心態,成為歷史文化的重要載體。

中國式世界上巖畫最豐富的國家之一,也是世界上最早記錄巖畫的國家。早在三萬年以前,生活在中華大地上的先民就開始使用圖畫記錄生活、傳達信息、表達感情、交流思想,今天的巖畫成了窺視遠古先民生活的萬花筒。據考古分析,北方巖畫的最早年代可以推至三萬年之前,南方巖畫如廣西左江和雲南滄源的年代上限大致為距今2000-4000年。

中國巖畫早在5世紀北魏著名地理學家郦道元的《水經注》中有過記載,之後的一些史籍也對此有過不同程度的記載。但中國巖畫的發現時在20世紀50年代以後的事。50年代廣西左江崖壁畫的調查,60年代對雲南滄源巖畫的系統調研,70年代內蒙古陰山巖畫的發現以及80年代內蒙古烏蘭察布盟、寧夏賀蘭山、青海天峻巖、新疆阿爾泰山等處巖畫的發現和研究,都取得了突破性進展,並促成了中國巖畫學的正式發端。

迄今為止,中國已有17個省(區)的六十多個縣發現了巖畫的存在。主要分布地有:黑龍江的牡丹江,內蒙古的百岔河、烏蘭察布、陰山、阿拉善,山西的吉縣,寧夏的賀蘭山,甘肅的黑山、祁連山,青海的青海湖畔、格爾木市野牛溝,新疆的阿爾泰山、天山、昆侖山,西藏的阿裡和藏北加林山,四川的珙縣、昭覺,雲南的滄源、耿馬、麻栗坡,貴州的盤江沿岸、清水江邊,廣西的左江流域,福建的華安,廣東珠海,台灣萬山,江蘇連雲港以及香港、澳門等地。其總體的分布范圍:東起黃海之濱,西至昆侖山口,北抵黑龍江畔,南達澳門、香港。而這些巖畫的分布,又北方多於南方,少數民地區多於漢族地區,周邊區域多於中原區域,基本分布在北方草原、西北高原、西南山地和東南沿海等地。

由於巖畫形成的時間較早,有人稱之為“沉默的語言,遠古的史詩”,有人稱之為“高度濃縮化了的密碼”,因而記錄了較多被流逝了的早期村落的信息。

曼德拉巖畫

一、 內蒙古曼德拉山巖畫中的帳篷村落

在內蒙古阿拉善右旗根布拉格蘇木往西不遠的地方,是一座拔地而起的平頂山,這就是聞名遐迩的曼德拉山巖畫所在地。

曼德拉山巖畫分布在山前丘陵地和山頂。在3公裡X4公裡范圍內密集排列著四千多幅各式巖畫,內容豐富,涉及村落、舞蹈、狩獵、放牧、畜圈、柵欄、建築物、馬術、自然景物等社會生活的方方面面,分布之密集,在全國也不多見。

在曼德拉山各式巖畫中,帳篷巖畫是一種最醒目的題材,達數十種之多。它們或單個存在,或三三兩兩並行排列,或混雜於其他題材之中,充分表現出先民對居住生活的深刻認識。

在曼德拉山一塊巨石上,鑿刻著一幅由18個帳篷組成的草原村落。正中間是一個最為高大的帳篷。其左側分布著上下兩排小帳篷,上排3座,下排4座,共計7座;其右側也分布著上下兩排帳篷,上下各5座,共計10座。正中的大帳篷,是這個村落的主體建築和核心空間,是部落酋長的居所,也是氏族首領召開會議的地方。兩旁的帳篷是氏族成員的住房。帳篷之間的空地上繪有大人和小孩。畫面下方有一騎者,後面有三個簡略的人形。畫面左下方,有三個看似從外面放牧歸村的騎者,馬頸下系著鈴铛,仿佛能聽到它們悅耳的叮當聲。全部帳篷用木桿搭就,立桿有多有少,從結構上看,很像居住在大興安嶺深山老林中的鄂倫春人的原始住屋—斜仁柱(俗稱撮羅子)。反過來,從鄂倫春人的生活中,也能想象出當年活動於曼德拉山並居住在這個村落中的古老居民的生活情景。

實際上,這一帶的巖畫除了曼德拉山之外,還發現了很多。比如在哈日德勒、蘇海賽、阿日格椤台,布敦蘇海、夏拉瑪、筆其格圖山、納仁高勒、布勒特、海日罕山、布德日根、阿日戈善山、桃花山、哈日根納高勒等地均有豐富多彩的巖畫,雖然在內容上並未超過曼德拉山,但從不同側面表現出先民們的社會經濟與文化生活,而且許多內容中均有帳篷或村落的場景。這說明今日干荒涼的曼德拉山,當年事樹木繁茂的原野,是雨水充裕、山泉流暢、馬羊遍野的豐美之地。山的西麓用石板圍成的一座座古墓,是當年作畫人的長眠之地。古墓群東側有一條干涸了的河床,反映了當年生態環境的良好狀況。調查得知,當地直到幾十年前,還是大批盤羊、黃羊、青羊出沒之地。可見,北方遼闊的草原,確實出現過大量的帳篷村落。這種既簡便又實用的建築式樣,在亞洲和北美有著同樣的分布,而且延續時間也很長。美國著名史學家羅伯特.路威在《文明與野蠻》一書的第九章中指出:“從拉伯蘭一路經過西伯利亞到北美洲,向南直到德克薩斯州,全部有形式相同的帳篷—圓錐形,用獸皮或樹皮做成。在北部西伯利亞拍一張照片,與北部加拿大拍的一樣別無二致。”這種既便於支起和收下,又便於搬遷的住宅形式,是生活在北亞和北美草原的古代獵牧民族長期居住的重要形式。今天只能從加拿大平原著名的黑腳丫印第安人的蒂皮帳篷和中國北方草原的蒙古族帳篷、哈薩克族帳篷以及大興安嶺一帶的鄂倫春族“斜仁柱”(一中有圓錐形架子的住屋)中知其概貌。

滄源壁畫

二、雲南滄源巖畫中的佤族村落

雲南省是西南地區巖畫分布較多的省份。這裡山地高原占全省面積的93%以上。其巖畫區主要有西南部的滄源巖畫群、耿馬大芒光巖畫、怒江匹河與蠟斯底巖畫,南部有老銀山崖刻畫、元江它克巖畫、西彌獅子山巖畫、麻栗坡大王巖巖畫,中部有宜良阿陸龍巖刻畫、石林巖畫、邱北獅子山巖畫、彌勒金子洞巖畫等。其中以滄源巖畫最為集中,內容也最為豐富。

滄源縣位於雲南邊陲,西面、西南面與緬甸撣邦毗鄰。全境多山,巖畫主要集中在縣境東北部。各式各樣的彩色巖畫,遍布於崇山峻嶺之中,成為文物學者眼中的文化瑰寶,探險旅游者眼裡一杯濃濃的烈酒,文學家眼中的一卷壯麗的詩篇。

徐州泉山巖畫

滄源巖畫籠罩在一片神霧之中。由於地形作用、光線照射的時間差異等原因,許多巖畫時隱時現,仿佛觀看者也步入一種虛幻與神秘之中,因而,當地佤族人稱巖畫所在地為仙人顯靈的神巖,只有重要節日才會祭拜。傣族人也基本如此。

滄源巖畫與北方巖畫不同之處在於其畫面以人物為主,占70%以上,而不像北方巖畫以動物為主;而且滄源巖畫為顏料巖畫,多為赭紅色或鐵紅色,而北方巖畫多為鑿刻或刻繪而成。

滄源巖畫中的房屋至少有干欄式和樹上兩種形式。其干欄式房屋又有三種類型:一種是房身畫成三角形,代表房頂雙斜面輪廓分明的干欄,今天的佤族干欄建築就屬於此種;一種是房身呈橢圓形式半圓形,代表房身略呈橢圓形的干欄,今天的傣族干欄建築即為此種;還有一種是房身成倒梯形,脊長於檐的古老干欄式,在雲南出土的青銅器和銅鼓圖案中常見。干欄式房屋上層住人,下層養畜,安全防潮,故有“樓居”之稱,南方地區較為普遍。

在滄源巖畫的二號地點有一幅很有趣味的村寨圖,裡面有十余座干欄式房子,大小各異。村外畫了幾條表示道路的線條,彎彎曲曲,以表示崎岖不平的山間小路。路上時熙熙攘攘的行人,或肩上扛著物品,或趕著豬羊等牲畜,從不同方向走向村寨。村寨內有人在忙於舂米,或忙於干活,好像村寨內即將舉行一次盛會。村寨外有一所小房子,估計是守護者的住所,這正是古代山區村寨的寫照。今天的阿瓦村寨仍能見到類似的情景。有人認為這幅巖畫表達的是本村寨在一次戰爭勝利後,人們帶著戰利品凱旋歸來的場景。從村落布局來看,當時的人們已經有了一定的社會組織。

熱門文章

熱門圖文