景陵

日期:2016/12/14 12:48:13 編輯:古代建築有哪些

唐憲宗李純(778-820),是唐順宗李誦的長子,莊憲皇後王氏所生。繼順宗為唐代第十二任皇帝。805年至820年在位。唐代宗大歷十三年二月十四日(778年3月17日)生於長安之東內,初名李淳。唐德宗貞元四年(788)六月封為廣陵郡王、開府儀同三司。貞元二十一年三月癸已(二十四日,805年4月26日)立為皇太子,改名為純。七月,順宗病重,始“勾當軍國政事”(《舊唐書.憲宗本紀上》卷14)。八月,宦官俱文珍等逼迫順宗退位禅讓,乙巳(初九日,公歷9月5日)擁其即位於宣政殿,時年28歲。次年改年號為“元和”。

陵墓位置與陵園規模

景陵位於陝西蒲城縣西北13公裡處的金幟山(今三合鄉義隆村)上。西距睿宗橋陵3公裡,東北距穆宗光陵7公裡,距玄宗泰陵19公裡。1956年8月6日,陝西省公布為第一批重點文物保護單位;2001年6月25日,國務院公布為全國第五批重點文物保護單位。

金幟山,海拔872米,山勢突兀挺拔,直入青冥,猶如一面旗幟懸掛在空中。清程大昌稱其“山勢高聳鋪張,有如懸旆”(《雍勝略》)。山的東、南二面地勢平緩,西面為深溝大壑,北面群巒蜿蜒。景陵依金幟山主峰而築,座北面南,陵區封域20公裡。《蒲城縣志》記載,景陵占地20頃30畝。

金幟山地勢北高南低,景陵座北面南,地下宮殿“玄宮”從山南開掘於山腹之中。陵園布局略同於京城長安,原有內外兩重城垣,內城四邊皆設城門,門前皆置石獅等大型石儀。四角置阙閣建築。內城四邊皆設城門,門前皆置石獅等大型石儀。四角置阙閣建築。內城設寢殿、宮阙、衛所、祭壇等建築物。據文物考古工作者勘測,陵園內城四門門阙和角阙遺址保存較完整,其中東南和西南角阙遺址間距及西南至北角阙遺址間距均為2400米,南北二門間距約2500米,東西二門間距約2900米。朱雀門內北約50米處為獻殿遺址,范圍東西長200米,南北寬150米。其上現有隸書“唐憲宗景陵”青石碑一通,上款書:賜進士及第兵部侍郎陝西巡撫兼都察院右副都御史加五級畢沅謹書;下款為:大清乾隆歲次丙申孟秋知蒲城縣事馮方邺立石。朱雀門外另有兩道門址,第一道門為鵲台,距南神門2876米。鵲台二阙遺址間距63.0米,其西阙尚存,殘高1.0米,底長7.0米,寬6.0米;東阙址已被平掉。第二道門為乳台,距南神門526米,其東西二阙遺址間距195米。

陵園石刻

景陵陵園石刻的設置組合形式與玄宗泰陵相同,惟玄武門(北門)外增加有小石獅2對,為唐代帝王陵園所不多見(唐懿宗簡陵亦有兩對)。陵園現存石刻40余件(宋、元、明、清歷代祭祀碑石不計),其中,朱雀門外長達626米的司馬道兩側存石刻25件,東西兩列相向排列,間距約68米。由南往北依次為:

華表(或稱石望柱)1件(東列),位於乳台阙址北79米處,通高8.18米,形制同崇陵。

翼馬1對,位於華表北24米處。馬身長2.35米,高2.76米,頭頂獨角,頸上豎鬃,身軀肥碩。東列垂尾,獨角較小;西列縛尾,獨角較大。景陵翼馬雕工簡陋,與崇陵相比,手法進一步簡化,表現在馬兩肋的翼翅下端雕鑿簡單。

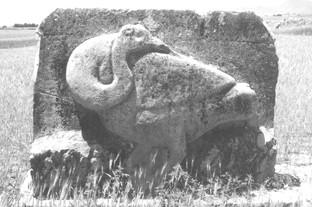

鴕鳥1件(西列),位於翼馬北24米。鳥高1.35米,身長1.75米。頭頸彎曲,身軀肥碩,尾小,腿短。腹下襯以山石,前後同高。

仗馬5對,位於鴕鳥北24米。每對仗馬南北間距亦24米。仗馬形制同建陵,其身長1.45-1.98米,身高1.55米。馬頭較長,面飾當盧,口銜镳,脖下系鈴,身飾鞍鞯,無镫,馬尾下垂。另外,北神門外亦有仗馬3對,東西列間距45米。除西列第三仗馬縛尾外,其余均與司馬道仗馬形制相同。

石人11件(東列7件,西列4件),位於仗馬北22.5米處。每對石人南北間距22米。石人完整者身高2.80米-.85米,東列文官持笏,西列武官仗劍。形制同泰陵。

石獅,景陵內城朱雀門外現存石獅1個,其它三門外各存石獅1對。石獅身高1.59米-1.80米,胸寬0.85米。每對間距15米37.2米。獅頭呈方形,額和眉骨突出,雕刻較粗疏。北神門外仗馬另有小石獅2對。一對為蹲獅,一對為行獅,東西分列,形制相同。蹲獅身高0.90-0.95米,胸寬0.40米,石座埋入土中;行獅合口,身高0.81米,身長1.15米,胸寬0.40米。

※相關文章

-

没有相关古代建築

熱門文章