湘西古村落古民居具有傳世價值的“鄉土建築”

日期:2016/12/14 9:50:37 編輯:古代建築史

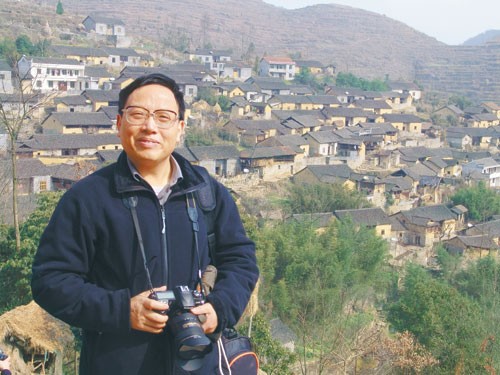

(武吉海)

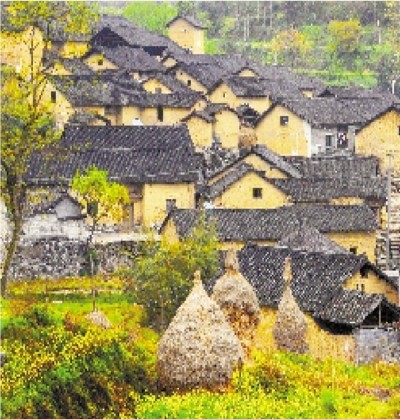

(春色中的鳳凰關田山苗寨。)

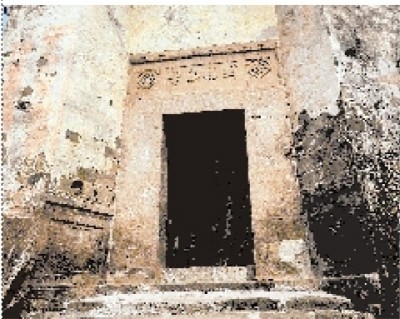

(泸溪下都村古宅,牆體剝落需要維護。)

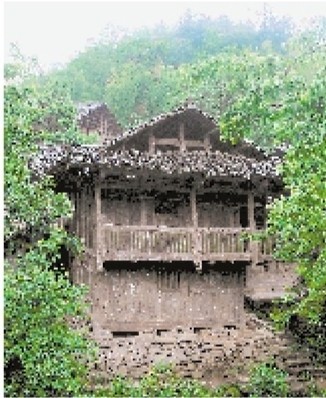

(依山而建的土家山寨。)

(綠樹成蔭中的土家吊腳樓。)

武吉海

1

令人擔憂的現狀:品貌比較完整的古村落和民族特色村寨,已從上世紀100來個減少至目前40來個

30多年改革開放,造就了中國工業化、城鎮化的輝煌,大大改變了中國城鄉面貌,改善了人民生活。但對傳統歷史文化遺產特別是對古城、古街區、古村落、古民居的保護沒有跟上,拆了不少,沒有拆的毀損嚴重,實在可惜。

30多年來,全國縣城和城鎮擴容改造,除安徽黟縣、山西平遙、雲南麗江、貴州鎮遠、湘西鳳凰、懷化洪江等少數古縣城、古鎮保護較好外,多數縣城建得千城一面,所建新房不少是水泥砌塊加貼瓷磚,上面住房,底層門面,失去了中華民族建築文化的特色和個性。 近些年,一些先富起來的地方,打著“文化搭台、經濟唱戲”的旗號,又回過頭來興起仿古建築,投入巨資建設“古城”、“古鎮”、“古街區”,實在沒有多少傳承價值。

我是湘西人,大學畢業後一直在湘西工作,參與和目睹了湘西推進工業化、城鎮化和農村扶貧攻堅的過程。我在吉首市和自治州州政府擔任領導職務期間,去過多數鄉、鎮、村。上世紀90年代初,湘西2600多個村中,保留有明清民國宅院和民族特色建築的村落,品相較好的有100多個。近幾年,我調省工作後在節假日返回湘西學習民俗攝影,接觸一些長期拍攝湘西村落、民居的“攝友”和州、縣領導,大家盤算起來,剩下品貌比較完整的古村落和民族特色村寨目前只有40來個。

去年,自治州組織對特色村鎮、百年老宅、民族民居進行調查,共列出特色鎮5個、特色村103個、百年老宅1947棟、特色民族民居10971棟。調查顯示,加大對湘西古村落、古民居和民族特色村寨、民居的保護傳承確實已迫在眉睫。

一是古民居和民族特色建築拆舊建新速度加快。隨著農村經濟的發展,農民收入的增加,新農村建設的推進和農民現代生活意識的增強,農民在原地拆舊房建新房比較普遍。古民居和民族特色建築多為磚木、石木或純木結構,空間相對狹小,采光不夠明亮。新建民居多選擇建磚混鋼筋水泥結構的“小洋房”,這種被農民視為現代文明生活標志的二三層的小洋房,其衛生、采光、節約土地等方面的優越性確實多一些。僅老百姓拆舊建新,每年就有數以千計的古民居和特色民居遭到拆毀。

二是古民居和民族特色建築自然性衰敗加速。古民居和民族特色建築的木質或土(石、磚)木結構,極易在風、水、氣、陽光等因素作用下自然老化,幾十年後,出現風雨剝蝕、木質槽凹陷、蟲啃鼠咬、牆體坍塌等衰敗景象,要保護維修,有的比蓋一棟新房子成本還高。

三是古宅和特色民居出現大量外流現象。這些年來,外地從自治州買走的古宅和大型特色民居有500多棟。湘西四大古鎮之一的泸溪縣浦市鎮,百年老宅已經外賣好幾棟。

究其原因,除了認識局限外,多數是這些年州縣經濟發展和扶貧攻堅的任務繁重,各級領導一時還顧不上這些;加上老百姓改善居住條件的要求迫切,政府缺乏必要的引導扶持措施;保護傳承又需要大量資金投入,短期內很難帶來回報和收益。這些因素客觀上造成了一批古村落、古民居和民族特色村寨、民居的維護乏力和破舊衰敗。

2

社會各界高度關注:湘西民居可稱為中國“皇家建築”和“居民院落建築”兩大體系之外的“鄉土建築”體系

湘西古村落、古民居和民族特色村寨、民居傳承著土家族、苗族、漢族等民族的歷史信息和文化內涵,是歷代先祖留給後人的珍貴遺產和共同財富,凝聚了先祖的智慧和汗水,是不可再生的民族、民俗建築文化資源。

湘西鳳凰縣、花垣縣境內的苗寨,保存有大量以土石為牆,以石板為瓦或蓋小青瓦的民居,包括基腳用片石砌就的苗族“吞口屋”,這些特色建築傳承了古風。湘西龍山縣、永順縣等土家族聚居區蓋的轉角樓(俗稱“吊腳樓”)、風雨橋、擺手堂、土王廟以及散落在州內城鄉的祠堂、會館、兵營、寨門寨牆,青石板鋪就的街巷,構成了神秘湘西特有的文化符號。這些物質文化遺產、非物質文化遺產與原真性的民俗活動融合在一起,成為湘西博大精深的地域文化根源,一向被專家學者所看重。

上世紀八十年代,因修建州民族青少年宮,我去天津大學建築系找過魏挹澧教授。她對湘西民族建築文化近乎癡迷令我驚訝。她和她的同事帶領天津大學建築系的學生,多次到湘西調查、搜集、整理民族建築資料,後來出版了在建築界影響較大的《湘西城鎮與風土建築》一書。

魏教授在著名建築師貝聿銘提出中國建築擁有“皇家建築”和“居民院落建築”兩大體系之後,還提出湘西民居建築屬“鄉土建築”第三體系。她認為湘西鄉土建築是原始建築的繼承和發展,保留了耐人尋味的古制古風,她一直呼吁加強對鄉土建築中精品的保護。她認為,鄉土建築不僅可以使人們更加依戀家鄉故土,而且可以為今後旅游產業的發展增添更多的韻味。她當年親自拍照繪圖的吉首東正街峒河古渡口和沿河吊腳樓,如今特色風景已不復存在。作為在吉首市和州裡工作多年的同志,我為那個階段的短視和舉措不力深感自責。

著名導演謝晉,對湘西古鎮古村落同樣情有獨鐘。他很早就見微知著地提出,州縣領導要重視保護利用古鎮古村落。2002年夏天,我陪年近八旬的謝導重返永順芙蓉鎮。他回憶,當年挑選電影《芙蓉鎮》的外景,是從湘南一路作地毯式搜索過來的,到了永順王村鎮感覺特好。當時王村古鎮不大,還有文化大革命的標語,有古石板街、眾多的吊腳樓和馬頭牆宅院,且民風純樸,適合拍攝《芙蓉鎮》中的文化大革命場景。

重返芙蓉鎮時,他對廣場周圍新建的幾棟現代建築很不滿意。他告訴在場的州、縣領導,你搞現代化建築人家就不會來拍戲了,就是搞旅游老外也不喜歡看這個。在參觀鳳凰黃絲橋古城時,謝導又一再叮囑我:在發展旅游過程中,尤其要注意保護湘西特有的民俗文化和文物古跡,要靠這個賺錢。

著名畫家黃永玉因是湘西鳳凰人,他對保護湘西古鎮、古村落、古民居是呼吁最多的一個。鳳凰旅游起勢前後,他每次回湘西小住,都反復叮囑前來看望他的州、縣領導,要搞好古民居、古建築的維修保護。他感歎古建築消逝過快,憑兒時回憶,畫了民國時期的鳳凰八景,題名為“永不回來的風景”,提醒我們要抓緊做好搶救性的保護工作。他積極支持鳳凰申報國家級歷史文化名城,提醒我們下功夫搞好環境整治和古建築維護,要給國家文物部門的人一點“真家伙”看。

黃永玉和鳳凰的一些老同志,至今還稱贊上世紀八十年代吳官林縣長和後來幾屆的縣委縣政府領導,重視古建築古民居的維修保護,當時的州主要領導楊正午、吳運昌、鄭培民、石玉珍等同志,充分肯定了鳳凰在縣城改造擴容過程中注重保留地方民族特色的做法。正是這些前瞻性做法,為鳳凰煙廠關停後縣裡經濟轉型發展旅游產業奠定了基礎。

我在州裡工作時,在陪同接待中央部門領導、外省領導和專家學者中,不少人對搞好城鄉環境整治,保護傳承好湘西民俗文化和古鎮古村落古民居提出了中肯的意見。曾擔任過深圳市市長、時任國家計委和西開辦副主任的李子彬說:“湘西發展文化旅游,要搞土的,搞民族特色的;搞洋的、搞現代的,你們搞不贏人家。”

散落在湘西土地上的古村落、古民居和民族特色村寨、民居,沉澱了湘西民俗文化的歷史價值和審美情趣,大多數雖然沒有列入國家重點文物和文化遺產保護范圍,但仍以其獨特魅力引起了眾多領導和專家的關注。省委書記周強在“關注文化遺產資源,推動文化強省建設”一文中指出:“作為一種稀缺的歷史文化遺產,古代城鎮和村落不可復制和再生。保護好、傳承好、利用好、發展好這些文化遺產,責任重大,刻不容緩。”省長徐守盛也強調,要努力構建古城古鎮古村文化遺產保護利用長效機制,以實現科學發展和永續利用。

3

保護古民居在行動:首期34個特色村寨保護工作已啟動,並提出分步完成103個特色村寨、11320戶民族民居的保護

■觀點

搶救性保護刻不容緩

武吉海

湘西土家族苗族自治州的發展正處在一個歷史節點上。在省委、省政府的高度重視和大力支持下,正在建設的有吉茶、張花、吉懷、吉恩4條高速公路,正在爭取的有黔張常鐵路。隨著高速公路、鐵路網的建成運行,自治州將迎來發展民俗文化和生態旅游的極好時機。加上農村公路的通暢工程快速推進,隨著交通發展、經濟增長和村鎮居民收入增加,村民建房將進入新一輪的高潮。

必須抓緊對現存的古鎮、古村落、古民居和民族特色村寨、民居作搶救性的保護。再不動手就遲了,慢了,失去了寶貴機會。自治州鄰近的貴州通過農村危房改造,重慶通過巴渝新居建設,湖北恩施通過特色村寨整修等措施,整合資金,實施少數民族特色民居建設工程,取得了較好的效果,值得借鑒。

建議省裡在過來加強自治州產業扶貧、教育扶貧的基礎上,不失時機地推動文化扶貧,支持州、縣抓好古村落、古民居和民族特色村寨、民居的保護傳承,為湘西今後若干年的可持續發展奠定基礎,開拓新路。

抓緊制訂保護利用規劃,實行掛牌保護

在前段重點調查的基礎上,深入搞好古村落、古民居和民族特色村寨、民居的普查、編號、建檔,州統一制定編制保護利用規劃。

對已列入保護利用規劃的古村落、古民居和有保護價值的民族特色村寨、民居,由州縣實行掛牌保護;對列入掛牌保護范圍的古民居和有保護價值的民族特色民居,由州縣政府每年補助一定數量的保護或維護費用。州裡選擇一批歷史建築和古民居較多、民族特色文化保留較好的古村落,通過維修整治申報省級和國家級歷史文化名村。

對改造和新建民居給出路政策,加強宣傳和管理引導

順應古村落、古民居中村民要求改善居住條件、過上現代文明生活的意願,實行給出路的政策:

按照州裡通過的《歷史文化名村(寨)特色民居保護管理辦法》,加強宣傳和管理,制止在古村落原址拆除古民居新建現代住房,新建民居由政府就近規劃另辟新址;

請國土部門支持,由村集體無償提供新建民居宅基地,由建設部門無償提供風格相近的特色民居式樣圖紙,國土、建設部門免費辦理建房手續;

政府給異地新建民居特別是新建民族特色住房資金補助,引導異地新建;

結合新農村建設和農村危房改造,整合資金,配套建設水、電、路、沼氣等基礎設施,條件好的還可統一平整宅基地,為就近另建住房創造承載條件。

鼓勵修復有傳世價值的古建築、古民居和民族特色村寨、民居

采取政府引導,部門扶持的辦法,堅持保護第一,開發第二的方針,首先搞好保護;

對現存的古祠堂、擺手堂、風雨橋、兵營遺址和古寨牆古寨門等帶有公共性質的建築,通過政府出資或資助修復保護;

對品相較好的百年老宅和民俗文化信息豐富的特色民居的維護整修,政府給予一定資金引導扶持;

對現有的古村落古民居水、電、路、消防等基礎設施給予改造完善,消除火災隱患,提高居住者的生活質量。

鼓勵多元投入參與保護開發具有旅游開發價值的古村落、古民居

可采取旅游公司注資,村集體和民居住戶入股,市場化運作的方式,籌措維護改造和保護資金,通過產業化經營賺取收益,使古村落古民居的居住者嘗到保護增值的甜頭。從鳳凰山江、落潮井,吉首德夯,永順雙鳳村等地實踐看,將保護古村落、古民居和民族特色村寨、民居與開發旅游產業,開展傳統的民俗文化活動,搞好非物質文化遺產保護結合起來,能為保護傳承民俗文化注入持久的活力。

加大對古村落、古民居和民族特色村寨、民居保護的投入

自治州農村這些年的發展變化,一個重要標志就是農民新建現代住房發展較快,經濟收入較高的交通沿線村寨已新建改造60%至70%,正在新建改造的還有一批。改善農村農民的居住條件,建設能承載現代文明衛生設施的“小洋樓”,這是湘西歷史的進步和干部群眾多年夢寐以求的期盼,也是新農村建設要達到的重要目的。

因此,當前只能選擇重點對有傳承價值的歷史文化建築和特色民居進行保護。自治州現存品相較好有修復保護價值的古村落和民族特色村寨只有40來處。從8個縣市分布看,大縣大約5至6處,小縣大約3至4處。省、州、縣3級政府可結合開展農村危房改造和扶貧開發,結合推進新農村建設,結合抓好非物質文化遺產保護,結合發展旅游產業,整合部門資金,由州縣政府負責,文化、建設、民族、旅游、財政等部門組織實施,集中扶持重點抓好這批為數不多的古村落、古民居和民族特色村寨、民居的維修保護,幫助尋找拓寬開發利用創收增值的門路。

“十二五”期間,建議省裡安排一筆專項補助資金,並動員省直有關部門結合對口扶貧,辦好保護傳承聯系點,先行啟動旅游景圈和旅游通道沿線的古村落、古民居和民族特色村寨、民居的整治保護,支持自治州實施“百千萬”保護工程,創造保護傳承經驗,並將此推廣惠及到全省其他地區。

據省文物局統計,全省現有具有保護價值的古城、古鎮、古村408處、古民居文物建築9146棟。這是湖湘文化寶庫中不可再生的珍貴資源。

近年,省委宣傳部,省政協民族宗教委員會、文史學習委員會,省文化廳、省建設廳、省文物局、省財政廳、省發改委、省民委、省旅游局等部門,在推動全省古鎮古村落和民族特色村寨、民居的保護方面,做了大量工作。

省建設廳向世林同志牽頭,聯合自治州建設局、湖南大學建築學院,編寫了《湘西歷史城鎮、村寨與建築》,精選了自治州11處歷史城鎮、47處歷史村寨和59處有歷史價值或民族文化特征的各類建築,並對保護利用提出了建議。

省文化廳吳友雲主編、省文物局陳遠平同志策劃的《湖南古城古鎮古村》已編輯出版。章銳夫同志和省政協文史學習委員會、省建設廳也編輯出版過《湖南古村鎮古民居》,意在引起社會關注並推動保護利用工作。

省財政廳、省發改委、省民委、省文化廳、省建設廳、省政協民族宗教委員會等部門還向上、向外爭取專項資金,支持在湘西對一批古鎮、古村落、古民居和民族特色村寨進行保護利用試點。

自治州州委、州政府和何澤中、葉紅專同志也一直在積極推動這件事。2009年6月,州縣抽調160多人組成多個調查小組,對全州重點范圍內的特色村鎮、民族民居進行調查摸底,正式啟動了“百個特色村鎮、千棟百年老宅、萬棟民族民居”保護工程(簡稱“百千萬”保護工程),制定了《湘西土家族苗族自治州歷史文化名村(寨)特色民居保護管理辦法》,提出堅持“修舊如舊,以人為本,整體控制,重點保護,有機更新”的原則,整合資金實施了首期34個特色村寨的保護工作,並提出分步完成103個特色村寨、11320戶民族民居的保護任務。

在湘西古村落、古民居和民族特色村寨、民居保護傳承上,已邁出重要一步!

(作者系湖南省政協副主席) 中國規劃網長沙12月2日電

- 上一頁:盤龍古鎮文化將成昆明北部“名片”

- 下一頁:復建再現波羅古鎮風貌本來面目