盤龍古鎮文化將成昆明北部“名片”

日期:2016/12/14 9:50:36 編輯:古代建築史

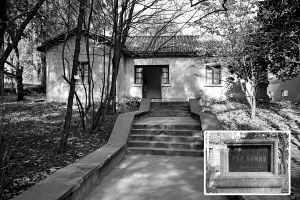

嚴濟慈、蔡希陶舊居。

聞一多、朱自清舊居,營造學社舊址,馮友蘭故居,梁思成、林徽因舊居……這些元素積累、沉澱,構築了盤龍厚重的文化底蘊。在北部山水新城規劃建設中,盤龍區把城市建設和文化建設結合起來,整合北部豐富的歷史文化資源,充分挖掘、利用抗戰時期該片區豐富的歷史遺存和文化名人資源,在北部山水新城傾力打造“山水宜居寶地,歷史文化旅游強區”新品牌。不久的將來,龍泉古鎮將成為北部一張新“名片”。

35位院士的第二故鄉

龍泉古鎮位於昆明市區北部,東接雙龍鄉,南與金馬、聯盟兩鎮相連,西北鄰茨壩鎮,北抵小河鄉。因原境內有黑、白、藍、青龍潭而得名。龍泉壩子范圍內,現有省級文物保護單位元代鹹陽王賽典赤・瞻思丁墓,王德三、吳澄、馬登雲三烈士墓和黑龍潭龍泉觀等三處。市級文物保護單位有清代錢南園墓,區級文物保護單位有隴川橋。整個龍泉古鎮歷史悠久、文化厚重。

抗戰時期,龍泉壩子裡曾聚集了我國一批著名科研院所,眾多著名學者和科學家先後在這塊土地上生活工作。據不完全統計,後來評選為“院士”的,就有35名之多。對此,雲南師范大學教授吳寶璋曾慨歎:“在龍泉鎮這樣一個農村集鎮,一段歷史時期中,聚集了這麼多院士級的人物工作生活,在全世界范圍來看也是絕無僅有的,是特定時空條件下的一大奇跡。”

為此,盤龍區謀劃發展空間布局,立足區情,突出特色,做足“35位院士第二故鄉”的文章。在北部片區,堅持高起點、高品位、高水平,全力推進北部山水新城規劃建設,推動全區文化建設再上新高度,全力打造面向西南開放的區域性國際城市文化資源大區,文化產業強區,打造城市精品新區。

“多點”文化架構新城“靈魂”

“未來5年,盤龍區將按照全面城市化、率先現代化、加速國際化的目標定位,在北部山水新城建設過程中,切實統籌,處理好文化建設與政治建設、經濟建設、社會建設的關系。把城市建設和文化建設相結合,整合北部豐富的歷史文化、生態旅游資源,充分挖掘利用抗戰時期該片區豐富的歷史遺存和文化名人資源,恢復龍泉古鎮風貌。布局文化創意產業園區和濱江文化休閒帶,連片打造在全國引起關注和反響的昆明歷史文化名城高地、西南聯大抗戰文化紀念聖地、全國愛國主義教育基地和新興文化創意產業窪地。”盤龍區委宣傳部部長柳樹說。

如何打好北部山水新城的“文化”牌?盤龍區出爐了北部片區規劃,並以“多點三軸兩十字一中心”為結構。“多點”即以聞一多、朱自清舊居,營造學社舊址,馮友蘭故居,梁思成、林徽因舊居為“點”,營造人文景觀節點。“三軸”是以金汁河、東大溝、馬溺河三條河道為基礎,打造三條自然景觀軸線。“兩十字”則是北京路延長線與沣源路交叉的交通“十字”,貫穿南北的人文軸線、貫穿東西的景觀軸線為主的人文自然“十字”。“一中心”則是以集居住、休閒、娛樂、康體於一體的商業中心。

“文化是一個城市的‘靈魂’,是一個顯著的區域符號。未來北部山水新城的文化架構就是建立在‘多點’元素的基礎之上。”柳樹說,寶雲片區有聚集歷史文物、歷史建築、傳統風貌建築和歷史環境要素的龍頭村、棕皮營村、麥地村片區,是昆明近郊山水、人居、民俗文化底蘊深厚的傳統村落;是抗戰時期西南大後方的集中遺存地之一,也是昆明作為中國文化之都的歷史見證,西南聯大等學術機構繁榮昌盛的第二故鄉。同時,還是中華民族抗戰精神集中體現的空間場所,海內外學術、文化同宗同源的重要聯系紐帶。盤龍區是昆明的政治、經濟、文化中心區域,歷史人文積澱厚重,文化資源豐沛,區位優勢突出,文化事業和文化產業基礎較好,文化人才眾多,特別是在統籌城鄉發展過程中,文化事業和文化產業實現了共同進步,城鄉文化一體化發展取得成效。面對文化大發展大繁榮的新歷史機遇,作為文化大區,盤龍將推動全區文化建設再上新高度,全力打造面向西南開放的區域性國際城市文化強區。

記者楊雪煌 通訊員肖銘莊 董越天攝影報道 中國規劃網昆明12月2日電