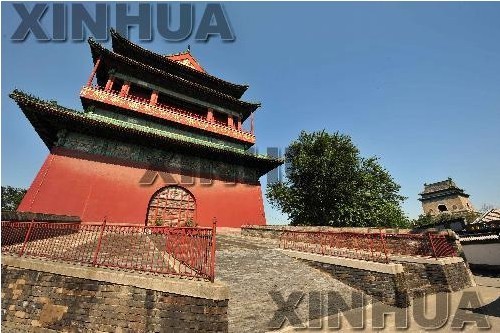

北京鐘鼓樓腳下的歷史變遷

日期:2016/12/14 18:44:37 編輯:古代建築史

鐘鼓樓

胡同裡等待攬客的黃包車

鼓樓東大街

家住北京鼓樓東大街草廠胡同的張元呈老人每天清晨都會牽著自家的寵物狗,悠閒地散步到護國寺吃一頓具有老北京特色的早餐;午後搬張籐椅,坐在距鐘鼓樓不過二三十米、住了幾十年的四合院門前,看著胡同裡來來往往的游客和載客的黃包車,不時與街坊四鄰聊聊家常、為路過的游客指指路。在62歲的張元呈的看來,這樣悠閒清靜的日子是他一輩子都享受不夠的。

確實,在高樓大廈林立、生活節奏飛快的北京城裡,已經很難找到象張元呈家所在的鼓樓地區這樣寧靜而安詳的街區了。隨著經濟的飛速發展以及北京舊城改造的進行,老北京城內大片的青磚灰瓦的四合院被整齊劃一的高樓代替,隨之消失的還有老北京們鐘愛的傳統生活方式。對此,張元呈多少有些無奈:“外國人來北京,不是來看高樓大廈,看的就是老北京的文化,把老北京改造成西洋、東洋式的就沒有意義了。所以北京城再怎麼改造都要保留原樣,不能再拆了。”

老張的這一想法可以說是北京市政府與民間的共識。作為一個有著三千多年歷史的古城,北京有著濃厚而獨特的文化底蘊,這其中就包括聞名於世的古建築文化,全長約7.8公裡的北京古城中軸線所串起的一系列建築群更是被稱為“世界城市建設史上的奇跡”:包括老北京的外城、內城、皇城和紫禁城,以及沿線坐落著的天壇、故宮、北海、鼓樓和新中國成立後擴建的天安門廣場等建築。為了更好地保護古都北京這條“脊梁”和“龍脈,保護歷史文化遺產、最大限度地保持老城的歷史原貌,北京市政府在世界文化遺產故宮周邊劃定了一個占地1377公頃的“緩沖區”,區內建築高度、尺度和街巷格局要與故宮的傳統風貌相協調。與此同時,以“微循環”和“有機更新”的方式,積極改善緩沖區內基礎設施,降低人口密度,提高居民生活質量。

張元呈家所在的草廠胡同離鐘鼓樓不過百尺,自然也被列入了緩沖區保護范圍。但他兒時的胡同生活卻並不令人向往:二十幾口人擠在一個不大的院子裡,冬天要靠燒煤爐取暖,孩子們手上腳上都是凍瘡,去廁所要走出100多米......

現在,經過多年的改造,胡同內供暖、下水管道、路燈等基礎設施都逐步得到完善,居民生活質量也在不斷提高。張元呈說:“供暖現在也煤改電了。每年國家有電補,晚上10點到第二天早上6點,這幾個小時都是低谷電,3毛錢一度,平時要4毛8分5一度。而且對沒有工作的人國家還有補貼,一度電才一毛錢。這是好事兒,而且現在空氣好了。”

多年從事城市規劃研究的北京林業大學副教授瞿志認為,歷史文化街區保護應采取保存、更新、延續三大原則。針對中國城市化進程的發展過程短、建設強度大、文化遺產保護與城市建設的矛盾相對集中的特點,他覺得可以借鑒一些歐洲城市舊城改造的成功案例:“像巴黎、倫敦、慕尼黑、紐約、波士頓等歐美城市的改造確實是我們應該值得借鑒的例子。為了保留歷史風貌,巴黎將原有街道的規模和建築(外)立面保留下來,內部則按照現在的需求進行更新。改造完之後從外表上看與原有的風貌和特色是一樣的,但內部的設施完全是按照現代化的需求進行建設。我想北京也可以把這種方法作為參考。”

合理的舊城改造即保留了老街區的特色,又改善了當地居民的生活,但北京畢竟是一個現代化的國際都市,胡同的老建築能夠保留,原有的平靜閒適卻難再重現。隨著周圍街區商業開發的進行,胡同內車輛擁堵、噪聲擾民等問題日益突出。瞿志教授認為,對於這一問題,一方面相關部門需采取措施,同時居民也應改變觀念,自覺采取行動,選擇公共交通等綠色交通方式,為保留歷史建築做出一份貢獻。“經濟水平的發展和生產意識的提高,導致人們對生活質量的追求也隨之上升,傳統的胡同街巷對這樣的交通(壓力)是承擔不了的,形成了停車難的現象。作為居民來說,如果想要擁有一個舒適、怡人的居住環境,還需要改變觀念,更多地使用公共交通。現代技術的發展使我們也有更多快捷、便捷的交通工具可以選擇,既能滿足交通的快捷性、同時也能更少地占用公共空間。”

無論在哪個國際化大都市,舊城的保護與改造都是一個難以兩全的問題。但不論經濟如何發展,現代化的步伐如何加快,前人留下的歷史文化都是需要我們精心呵護的。這需要決策者的智慧,更需要每一位居民的配合甚至犧牲。只有這樣,老北京的歷史文化風貌才會與現代化首都的內在功能交匯、融合,呈現給世人一個獨色的北京。

推薦閱讀:

徐聞城內村多彩的古文化歷史

打開“老西門”看看上海舊市井

青島西閣裡街曾經的繁華

福州正誼書院沿海文化昌盛地

- 上一頁:獨具特色的白塔古建藝術

- 下一頁:徐聞城內村多彩的古文化歷史