揚州古建築中的抱鼓石:“非富即貴”的門第符

日期:2016/12/15 0:37:56 編輯:古代建築史 導讀:抱鼓石並非是單純的裝飾品,而是一組有機的構件,用以支撐兩扇門板,使大門板門扉能夠穩定地直立與轉動。抱鼓石和門簪、門檻、門扇、門框一起產生整體的裝飾效果。此外,抱鼓石還是“非富即貴”的門第符號,是最能標志屋主等級差別和身份地位的裝飾藝術小品。

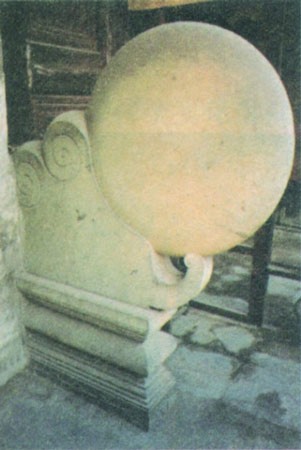

吳道台宅第抱鼓石

門宅抱鼓石

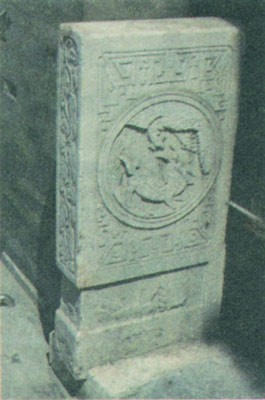

史公祠槟榔石抱鼓石

在揚州古建中,抱鼓石是門前的常見裝飾物。抱鼓石民間稱謂較多,如石鼓、門鼓、圓鼓子、石镙鼓、石鏡等等。一般是指位於宅門入口,形似圓鼓的兩塊人工雕琢的石制構件,因其有一個猶如抱鼓的形態承托於石座之上,故得名。此外,在傳統牌樓建築中也有類似夾桿石的抱鼓石,其主要起穩固樓柱的作用。

宅門抱鼓石由門枕石發展而來。門枕石俗稱門墩、門座、門台、鎮門石等,是古代門檻內外兩側安裝及穩固門扉轉軸的一個功能構件。後來為了區分門第,便加大門的面積,門外枕石部分也相應地擴大凸出,頭部也越做越高,以至後來用料用工遠遠超過門枕的實際功能作用,並出現了類似鼓狀的抱鼓石。

抱鼓石並非是單純的裝飾品,而是一組有機的構件,用以支撐兩扇門板,使大門板門扉能夠穩定地直立與轉動。抱鼓石和門簪、門檻、門扇、門框一起產生整體的裝飾效果。此外,抱鼓石還是“非富即貴”的門第符號,是最能標志屋主等級差別和身份地位的裝飾藝術小品。

那麼為何古人選擇鼓作造型呢?漢代畫像石提供的答案是:石鼓原來是傳達信息的工具。官宦人家門口豎一面鼓,有客人來訪時,門衛就敲鼓報信,讓居住在內宅的主人做好接待准備。在講究等級的封建時代,只有官宦人家的宅門才能安放抱鼓石,普通人家只能用門枕石。在民間普遍認為方形門枕石形同裝書的箱子,用來表示自家是書香門第。另外,鼓是法事專用的樂器,抱鼓石還可看作能夠驅邪避災的法力象征,因而在佛寺、祠堂等大門兩側也常擺放抱鼓石。

抱鼓石紋樣豐富多彩。鼓座上多浮雕牡丹、荷花、葵花以及如意紋、卷草紋、祥雲紋等吉祥紋樣,寓意花好吉祥。鼓面雕刻常運用淺浮雕與高浮雕結合的手法。因獅者為獸中之王,獅紋也成為抱鼓石最常見紋樣,以此顯示舊時豪門大戶的威嚴。

揚州知名的抱鼓石有三處:史公祠槟榔石抱鼓石、吳道台府第抱鼓石、仙鶴寺大門的抱鼓石。

槟榔石為水成巖,因石紋形如槟榔,故名。史公祠槟榔石抱鼓石原是揚州北觀音寺遺存。抗戰期間,寺廟遭日軍破壞,在此寺出家的梁姓僧人將抱鼓石移至黃珏家中保存至今。這對抱鼓石高45厘米,長60厘米,寬13厘米,鼓徑24厘米。抱鼓石青白底上密布黃綠色花紋,形似竹葉,葉邊勾以赭赤,十分精美。吳道台宅第抱鼓石位於門堂兩側,約有150厘米高,托以卷雲石雕基座。抱鼓石的側面由光滑的青石制成,寓意“明鏡高懸”。仙鶴寺大門兩旁的抱鼓石,為雙面雕刻,花紋繁雜華麗,系明代遺物。

- 上一頁:文房雅玩說臂擱

- 下一頁:古鎖是否有收藏價值 看這四個標准試試