三月初三布袋和尚圓寂紀念日

日期:2016/12/14 22:14:01 編輯:古代建築史 一、布袋和尚圓寂紀念日

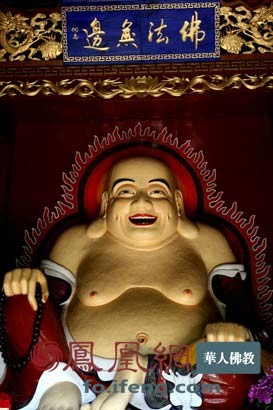

雲南大理祥雲水目山寶華禅寺大雄寶殿內彌勒佛坐像

2014年4月2日,農歷三月三日,是布袋和尚圓寂紀念日。

五代梁時明州奉化有位布袋和尚,自稱契此,號長汀子。經常露腹,笑口常開,手執布袋,禅機幽默,被人稱為布袋和尚。相傳他常背著一個布袋進入街市,看到東西就要乞討。一天,一位僧人在前行走,契此拍了拍僧人的後背。僧人回首,契此就對他說:“乞我一文錢。”僧人說:“道得即與。”契此放下布袋,叉手而立。白鹿和上問他:“如何是布袋?”契此放下布袋。又問:“如何是布袋下事?”契此馬上背起布袋而走。在此之前,有一位保福曾問他:“如何是佛法大意?”契此放下布袋。保福又問:“為只如此,為更有向上事?”契此背起布袋而去。又有一次,契此站在街上,有位僧人問他:“和上在這裡作什麼?”契此說:“等個人。”僧人說:“來也來也!”契此說:“你不是這個人。”僧人又問:“如何是這個人?”契此答道:“乞我一文錢。”

契此曾有一首長歌:“只個心心心是佛,十方世界最靈物。縱橫妙用可憐生,一切不如心真實。騰騰自在無所為,閒閒究竟出家兒。若睹目前真大道,不見纖毫也大奇。萬法何殊心何異,何勞更用尋經義。心王本自絕多知,智者只明無學地。非聖非凡復若乎,不疆分別聖情孤。無價心珠本圓淨,凡是異相妄空呼。人能弘道道分明,無量清高稱道情。攜錫若登故國路,莫愁諸處不聞聲。”又有一首偈頌:“一缽千家飯,孤身萬裡游。青目睹人少,問路白雲頭。”據《釋氏稽古略》記載,後梁貞明二年三月三日契此和尚坐化(其他僧傳相關資料,皆無具體日期)。示滅之前,在岳林寺東廊下端坐磐石之上,說了一首偈子:“彌勒真彌勒,分身千百億,時時示時人,時人自不識。”民間相傳,他是彌勒菩薩化身,大概也與這首偈頌有關。契此和尚坐化之後,相傳有人在其他地方看到他,依然背著布袋行走。中國漢傳寺院天王殿中往往會有大肚彌勒造像,即因契此和尚形象而來。民間還有一副對聯,叫作:“大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人。”

二、《無極寶三昧經》譯出紀念日

2014年4月2日,農歷三月初三,是《無極寶三昧經》譯出紀念日。

《無極寶三昧經》,二卷,西晉竺法護譯。本經內容如下:佛在竹林精捨,與千二百五十比丘、九十億菩薩俱。竹園四面周匝地生文陀般華,華上各有佛坐,各有菩薩,皆如文殊問法,百日之中,六道受樂。佛入寶三昧,感動十方諸佛,各遣菩薩來會,天龍八部皆來集會。捨利弗與寶來菩薩及文殊彌勒等問答法要,羅閱只王請諸菩薩受供說法,與佛遙相酬唱。據《開元釋教錄》記載,西晉懷帝永嘉元年三月三日由竺法護譯出本經。

竺法護,西晉高僧。法護祖先為月支人,世居敦煌。八歲出家,師事竺高座,遂以竺為姓。性純良而好學,每日誦經數萬言,博覽六經,涉獵百家。當時中原地區雖然禮拜寺廟、佛像,然而大乘經典未備,法護立志西行,遍通西域三十六國語文,泰始元年,攜帶大批經典返回東土,居於長安、洛陽,專事譯經,精勤行道,廣布德化,時稱月支菩薩、敦煌菩薩。太康六年,法護譯出《正法華經》,國人始知觀音之名。據《出三藏記集》記載,法護譯經共有《普曜》《大哀》《持心》《賢劫》《維摩》《無量壽》《正法華》《度世品》《首楞嚴》《光贊般若》等大乘經典一五四部、三○九卷。《歷代三寶紀》依諸經錄而增列法護譯作為二一○部、三九四卷,《開元釋教錄》則刪減為一七五部、三五四卷。

- 上一頁:吳晗如此回答梁思成保護古建建議

- 下一頁:千年古寺成廢墟 曾供奉大鐵佛