見證慈禧光緒西狩的關北巨剎慈雲寺

日期:2016/12/14 22:13:46 編輯:古代建築史 位於我省東北部的天鎮縣,北與內蒙古相接,東與河北省毗鄰。在這“雞鳴一聲聞三省”的地方,有一座被古人譽為“關北巨剎”的慈雲寺。

位於我省東北部的天鎮縣,北與內蒙古相接,東與河北省毗鄰。在這“雞鳴一聲聞三省”的地方,有一座被古人譽為“關北巨剎”的慈雲寺。

據光緒時期的《天鎮縣志》記載:“慈雲寺,在城內西街,唐時建,寺原名法華。遼開泰八年(1019年)修,明宣德三年春至五年夏(1428年-1430年)重修,千戶熊亮奏賜額更名‘慈雲寺’。”明嘉靖十八年(1539年)和清乾隆二十六年(1761年)曾屢次修葺,成為現存一組較完整的古代寺廟建築群。1965年5月,慈雲寺被山西省人民政府確定為省級重點文物保護單位。2006年5月,被國務院確定為全國重點文物保護單位。

由於天鎮慈雲寺所處的特殊地理位置,明清年間,朝禮五台山的蒙、回、漢等民族的僧尼常在這裡歇腳。清乾隆三十二年(1767年),朝廷頒發全部大藏經於慈雲寺。從清道光二十二年(1842年)至民國三十一年(1942年),慈雲寺先後6次開壇傳戒,受戒者來自全國各地,南至福建,北至遼東。

9月20日下午,秋高氣爽,天空蔚藍,記者驅車來到天鎮縣縣城,費了好大周折,在滿是小商小販的縣城西街找到了慈雲寺。

老佛爺感恩慈雲寺

下午4時許,記者來到慈雲寺山門前。山門臨街,沒有照壁,朱紅的木柵欄上方懸掛著“敕賜慈雲寺”豎匾,緊閉的柵欄下坐著幾位老者在曬太陽。因慈雲寺不對外開放,記者在天鎮縣委宣傳部一名干事帶領下,請一位僧人打開山門旁的小柵欄,走進了慈雲寺。

慈雲寺坐北朝南,占地總面積1萬多平方米,原有殿庑禅堂120余間,現存85間,總體布局為四重大殿,分別排列在中軸線上,兩側配置小殿,依次為金剛殿、天王殿、釋迦殿、毗盧殿。整個建築群高低錯落,規整對稱。

記者突然被天王殿懸掛的兩塊大匾抓住了眼球,一塊上書“山河閒氣”,一塊上書“英靈萬古”。隨行的縣委宣傳部干事對記者說,“你別小看這兩塊匾,這兩塊匾是清光緒皇帝和慈禧太後老佛爺所題,它見證了慈雲寺的歷史。”

據《天鎮縣志》記載,光緒二十六年(1900年),八國聯軍進逼北京,慈禧太後攜光緒皇帝等西逃西安。這年農歷八月初三,逃出北京的慈禧一行從河北懷安起身,路經天鎮縣尖站枳兒嶺小憩,歇息於王家大院,當時王家的當家人王守接待了辇輿。幾天前,在慈禧和光緒等到宣化時,天鎮知縣鄂騰就准備好了接駕的食品。不想,老佛爺在宣化住了4天,等她來到天鎮尖站枳兒嶺,接駕的食品都已腐臭,臨時趕辦又來不及,鄂知縣恐老佛爺淫威,喝毒藥死亡。至今天鎮縣仍流傳著“來了老佛爺,嚇死鄂知縣”的民謠。由於尖站飯食沒有准備好,隨行人員急找王家煮荷包雞蛋讓老佛爺一行吃,後天鎮縣典史楊守信率慈雲寺眾僧,急備素餐,將老佛爺接至慈雲寺。

在這塞外八月中秋的夜晚,一頓素餐之後,慈禧和光緒皇帝的心就像西天的月亮一樣,有了點亮光。他們用熱水燙了燙腳,在毗盧殿旁的東廂房飽飽地睡了一覺。

慈禧太後和光緒皇帝返回北京後,追憶西行路上的坎坎坷坷,在饑腸辘辘時吃上了王家的荷包蛋,人困馬乏時能在慈雲寺飽飽地睡上一覺,在當時實在難得,便給王家和慈雲寺賜了匾,分別題字為“山河閒氣”“英靈萬古”。

據說,當年老佛爺給王家送匾的時候,還賜了一頂藍頂子官帽和一件黃馬褂。據王家後人講,其祖爺王守每逢大年要穿馬褂戴官帽,以示皇恩浩蕩。至於老佛爺賜的那塊匾,一直懸掛在王家房檐下,到“文革”時王家後人摘下來做了櫃子。

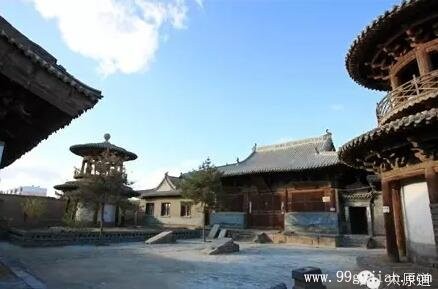

記者注意到,天王殿前是寬敞的空地,鐘樓、鼓樓相互對稱矗立在殿的東西兩側,樣子頗為奇特——就像兩位頭戴草帽身著裙子的唐代仕女,向游人款款走來。院中青磚鋪地,石碑數通,一對石獅臥於鐘樓前。

鐘樓、鼓樓為圓形穹廬形,整個建築分上下兩層,周設八根廊柱,下層砌牆成圓形內室,牆中又置八根老柱直通上層,變為檐柱,支撐樓頂梁架。上層開敞,周有平座圍欄,瓦頂上置圓形寶頂,上下層斗拱均為五踩。鐘樓上懸鐵鐘一口,重四百余公斤,鑄於明宣德七年(1432年),質地優良,音色洪亮,擊之鐘聲可達數十裡之遙。鐘上鑄有梵文,“佛字”及八卦圖。

言談中,寺內僧人頗以這鐘鼓二樓為傲。鐘鼓樓是慈雲寺古建築群中最為特殊的兩座建築,造型結構當屬元代,明宣德七年重修。在天鎮縣民間,流傳有“大廟蓋成小廟廟,鐘鼓樓蓋成草帽帽”的傳說,就是說當年重修的情況。鐘鼓樓整個建築風格,具有草原文化和中原文化相結合的特點,其獨特的建築藝術,在山西可謂絕無僅有。

天王殿後又是一處院落,雄壯古樸的釋迦殿(又名大雄寶殿)矗立在院子後邊,左右配殿、僧房錯落有序。記者走進院子,院中谷粒滿地,一群麻雀正在地上覓食,幾位身著灰色衣服的義工從僧房出出進進。寺內住持成就和尚16歲來此修行,今年已80多歲,毫無龍鐘之態,耳聰目明,步履輕盈,一見就讓人感覺不同凡響。

殿內西側及北牆上保存有明代壁畫,正面為十二緣覺,兩側為佛天眾,諸菩薩眾、阿修羅眾,五方諸帝以及古代帝王等,儒、釋、道匯合一壁,氣勢雄壯,人物密集,可謂我國宗教神祗之大成。壁畫人物形象主次分明,表情生動,線條流暢,有很高的藝術價值和研究價值。

記者走出釋迦殿,抬頭仰望殿脊,殿脊是一組較完整的脊獸,正脊中央還裝飾有磚制的寶瓶塔,兩側各三組走獸。釋迦殿前兩側為觀音、地藏兩配殿,其建築結構相同,均面寬三間,進深兩間。值得一提的是隔扇棂花,雕工精細,圖案精美,為我國明代隔扇中的精品。

藏經閣三百年等來經卷

毗盧殿是慈雲寺古建築群中最大的建築,它坐落在高大的石砌月台上。記者走到這個殿時,正值夕陽西下,琉璃殿脊耀眼奪目,殿脊正中琉璃葫蘆瓶上的鐵制候風鳥,仿佛展翅要飛向太陽。

記者注意到,在殿內東西兩側現存有重檐歇山頂樓閣式木雕藏經櫃,雕工精細,小巧別致,為明代小木作佳品。據資料知,關於這個藏經閣還有一段故事:清乾隆年間,樂天、妙明兩位和尚出家來到慈雲寺。他倆看到毗盧殿內經樓構造精巧,但300年來空無所有,感歎之余,多次向朝廷請求頒發經書,清乾隆三十二年(1767年)經書終於獲准被請到了慈雲寺。這套經書是由經藏、律藏、論藏組成的,統稱為“三藏”,共880余套8800余冊,自此,慈雲寺名氣上升香火愈盛,是慈雲寺極盛時期。解放後,這套經書被移交大同華嚴寺。

毗盧殿前兩側各有五間硬山頂前出廊式建築,分別為禅堂和經堂。庭院內原有一座遼開泰八年石刻經幢,名為無垢淨光捨科塔,是寺內珍貴文物之一,在“文命”中失落,目前只找到雕像和塔頂兩部分。該塔原高2.9米,作三層兩檐,八角形,其塔記內容曾收入《全遼文》。

傍晚6時30分許,記者走出了慈雲寺,站在慈雲寺的山門前,夕陽給慈雲寺油漆斑駁的柵欄塗了一層金色。柵欄下曬太陽的幾位老者已經離去,記者這時才發現,慈雲寺山門前只有左邊孤零零地一只石獅。一位商販告訴記者,2007年夏天,山門右邊那只石獅被人盜走。

這天,記者在慈雲寺還了解到,作為全國重點文物保護單位,天鎮慈雲寺不對外開放被不少人視作一個缺失和遺憾。網上查詢,有當地網友發帖評論:“每次都到慈雲寺外轉轉,既不賣票,也不讓進;外面看這個寺院不小,但很破舊。這麼好個寺,在那兒閒著,恐怕絕無僅有。”

記者隨後從天鎮縣文物管理所了解到,目前,總投資676萬的天鎮縣慈雲寺保護修繕工程一期工程已完工,金剛殿、鐘鼓樓、大雄寶殿已恢復了歷史的面貌,下一步將對毗盧殿進行修繕,天鎮慈雲寺整體對外開放應為時不遠。