武漢六渡橋橋蹤難覓 但古今繁華無疑

日期:2016/12/14 18:49:04 編輯:古代建築史

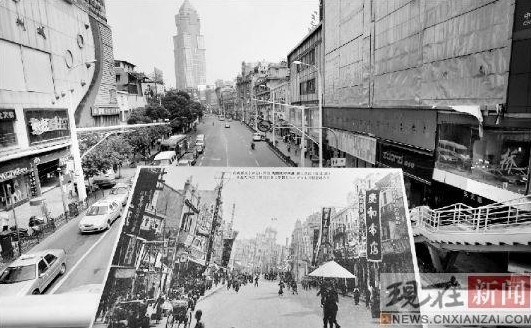

如今的六渡橋,不再是一座橋的名字,而是中山大道沿線的一大片商業區域,橋雖不見,橋名猶存。

尋找六渡橋前生以前,江漢區地方志的官員向其芳提供了許多資料,其中,關於六渡橋的傳說有兩種傳播最廣。

第一個傳說來自民間,無據可查。說是一位老者的孫子在玉帶河邊玩耍嬉戲,不慎落入水中溺亡,老者悲痛不已,遂萌生修橋以濟行人之意。苦於家境貧寒,無力支撐,便沿街勸募,終得米六斗,橋成遂名“六斗橋”,後人流傳後,逐漸改名為“六渡橋”。

第二種傳說就有了官方的記載依據。有資料記載,舊時漢口四面臨水,居民常有水災。明崇桢八年(公元1635年),漢陽府通判袁昌在今長堤街一線築堤防水,取土處凹陷成河,環繞如帶。為便交通,多處建橋。“六渡橋”就是其中一座。

關於“六渡橋”的傳說有很多,專家們認為最可靠的也有兩種。只是,不管是哪種傳說,都跟水和橋有關。這裡曾經是一片碧波蕩漾的江河,上面有一座古老的木橋。

幾個炎熱的夏日午後,記者與當地一位老居民約好,一起走過屬於“六渡橋”的每一寸土地。

已經不想再提“六渡橋”的繁華和熱鬧,說得太多。人們的印象也一直如此。然而,極少有人知道,這些繁華的背後,隱藏著數百年的過去。真實的“六渡橋”,一直沉睡在人們的印象之外。

推薦閱讀:

法門寺秘色瓷盤

古文物經不起拆真建假的折騰

義烏佛堂一古廳現800年前靈位牌?

武威出土十六國石造像塔有很高研究藝術價值

傳說中的木橋,隱於鬧市

沿著中山大道一直走,穿過武勝路、利濟路、五馬路,再前方就是六渡橋的范圍。聽說,早些時候,這裡是馬車經過的主道。

陳春梅今年70歲,家裡六代都在六渡橋居住。小時候,她曾聽老人說,這裡原本是一條叫“玉帶”的河流,最古老的六渡橋就是玉帶河上幾座木橋中的一座。

《漢口叢談》的記載證實了陳春梅的說法。據《叢談》考證,早在300年前,明末崇祯八年(公元1635年),整個玉帶河上共有三座木橋,分別是“三元橋”、“六渡橋”和“萬壽橋”。如今,三元街和萬壽街也都是以這兩座木橋的名字命名的。照此推斷,“六渡橋”的橋址,應該是現在滿春路和清芬路中間的一段。

自然已經找不到橋的影子。如今的滿春路和清芬路,來回走上無數趟,也看不到木橋。

“沒人知道原來的橋到底在哪裡。”一位鞋店老板這樣說。他在清芬路上開店十多年,從沒聽說過這裡曾是古老“六渡橋”的遺址,只隱約聽家中老人提過,最早的時候漢口還叫做“漢口鎮”,面積不大。玉帶河與長江相連,船是那時最重要的交通工具。

百年以後,“漢口鎮”的面積越來越大,路面逐漸北移,曾經的玉帶河被填平,六渡橋也隨之拆除。

“原來還真有這麼一座水上的六渡橋。”閒逛時,隨意與一位武漢女孩交談,這位土生土長的女孩提到六渡橋,印象中就是中山大道路口的那座人行天橋,從沒懷疑過此“橋”非彼“橋”。女孩笑著說,300多年前的事,即便再地道的武漢人,也無從知曉這座橋最初的模樣。

有錢人買下一條街,就自己起名字

陳春梅家所在的巷子有百余年歷史。巷子名叫“森壽裡”。“這裡每條街的名字都不同。”陳春梅說,雖然“六渡橋”已經成為街市的重要地名,但卻從沒有哪戶人家用“六渡橋”作為門牌號碼,戶口上的地址也沒有出現過。

順著“森壽裡”走上一會,家家戶戶的人們都說,這裡是地道的“六渡橋”,每戶人家門口藍色的門牌號卻是“森壽裡XX號”。左右的巷子一樣。或者是“積慶裡XX號”“文書巷XX號”,獨獨就從沒有出現“六渡橋”的字樣。

“這裡做生意的有錢人多,買下一條街道後,就自己起名字。”陳春梅的鄰居馬奶奶,搖著蒲扇坐在自家門檻上乘涼,要說每條巷子的來歷,她說不全,但至少“森壽裡”還是能說出個一二。

玉帶河填平後,一些外來人口就在六渡橋一帶居住下來,為了維持生計,開始做起各種各樣的生意。之後,隨著中山大道的興建,這裡成為整個武漢的商業聚集區。再之後,這個地方居住者的生活出現了兩級分化。“後面一片住的都是貧民,臨街的都是生意人,有錢。”

買下“森壽裡”的是一位做木材生意的老板,想著一輩子靠木材發家,又希望自己能健康長壽,於是給巷子取了這樣一個名字,之後建起的房子就都用巷子名來編號。“窮人家就租住在有錢人買下的街道裡,按月交租。”陳春梅和馬奶奶祖上都曾經是這樣普通的租戶,國家土地改革以後,他們才買下居住了幾輩人的房子。

現在,街道巷子不再屬於那些買它們的有錢人,這些名字卻一直留了下來。

推薦閱讀:

法門寺秘色瓷盤

古文物經不起拆真建假的折騰

義烏佛堂一古廳現800年前靈位牌?

武威出土十六國石造像塔有很高研究藝術價值

- 上一頁:東鄉浯溪牌坊

- 下一頁:我國現存最完整的古代城垣建築:西安城牆