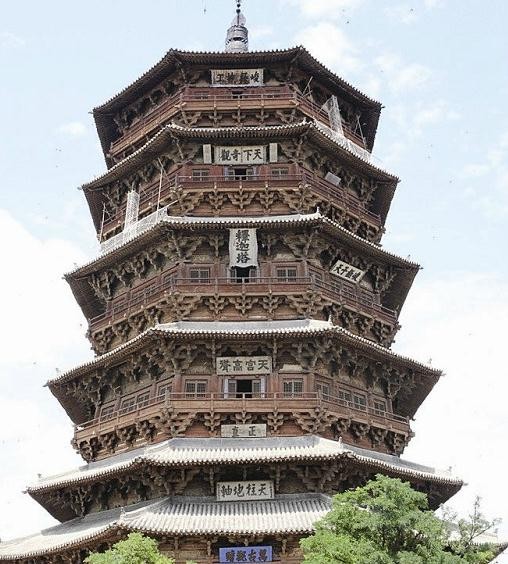

山西應縣木塔千年不倒之謎

日期:2016/12/14 18:49:27 編輯:古代建築史

應縣木塔全名為佛宮寺釋迦塔,位於我省朔州市應縣縣城內西北角的佛宮寺院內,是佛宮寺的主體建築。建於遼清寧二年(公元1056年),金明昌六年(公元1195年)增修完畢。它是我國現存最古老最高大的純木結構樓閣式建築,也是唯一一座木結構樓閣式塔,為全國重點文物保護單位。它是我國古建築中的瑰寶,世界木結構建築的典范。

作為世界上最高、最古老的木結構佛塔,應縣木塔高67.31米。據考證,在近千年的歲月中,應縣木塔除經受日夜、四季變化、風霜雨雪侵蝕外,還遭受了多次強地震襲擊,僅裂度在五度以上的地震就有十幾次。

據史書記載,元大德九年四月,大同路發生6.5級強烈地震,有聲如雷,波及木塔。元順帝時,應州大地震七日,塔旁捨宇皆倒塌,唯木塔屹然不動。近代,邢台、唐山、大同、陽高一帶的幾次大地震,均波及應縣,木塔大幅度擺動,風鈴全部震響,持續一分多鐘,過後木塔仍巍然屹立。無情的雷擊、成年累月的塞外狂風,都曾給木塔施加淫威,兵荒馬亂,戰火硝煙,也曾使木塔傷筋動骨。1926年軍閥混戰時,木塔曾中彈200余發,至今彈痕可見。然而木塔堅強不屈,仍傲然挺立。

從上世紀30年代開始,我國許多專家學者就對木塔千年不倒之謎進行了潛心研究和探索。

推薦閱讀:

福州福垆寺大修 “環江第一名勝”重現南嶼

銀川市政協委員呼吁加強古建築保護刻不容緩

雲南:保護歷史城區 延續古城風貌

浙江桐鄉村民打響“古橋保衛戰”

木塔減震設計超過現代

中國工程院院士葉可明和江歡成認為,保證木塔千年不倒有以下幾個原因:

首先從結構力學的理論上來看,木塔的結構非常科學合理,卯榫咬合,剛柔相濟,這種剛柔結合的特點有著巨大的耗能作用,這種耗能減震作用的設計,甚至超過現代建築學的科技水平。

從結構上看,一般古建築都采取矩形、單層六角或八角形平面。而木塔是采用兩個內外相套的八角形,將木塔平面分為內外槽兩部分。內槽供奉佛像,外槽供人員活動。內外槽之間又分別有地袱、欄額、普柏枋和梁、枋等縱向橫向相連接,構成了一個剛性很強的雙層套桶式結構。這樣,就大大增強了木塔的抗倒伏性能。

木塔外觀為五層,而實際為九層。每兩層之間都設有一個暗層。這個暗層從外看是裝飾性很強的斗拱平座結構,從內看卻是堅固剛強的結構層,建築處理極為巧妙。在歷代的加固過程中,又在暗層內非常科學地增加了許多弦向和經向斜撐,組成了類似於現代的框架構層。這個結構層具有較好的力學性能。有了這四道圈梁,木塔的強度和抗震性能也就大大增強了。

斗拱是我國古代建築所特有的結構形式,靠它將梁、枋、柱連接成一體。由於斗拱之間不是剛性連接,所以在受到大風地震等水平力作用時,木材之間產生一定的位移和摩擦,從而可吸收和損耗部分能量,起到了調整變形的作用。除此之外,木塔內外槽的平座斗拱與梁枋等組成的結構層,使內外兩圈結合為一個剛性整體。這樣,一柔一剛便增強了木塔的抗震能力。應縣木塔設計有近六十種形態各異、功能有別的斗拱,是我國古建築中使用斗拱種類最多、造型設計最精妙的建築,堪稱一座斗拱博物館。

地質基礎堅硬麻燕代代護塔

1993年,國家地震局地球物理研究所、地礦部華北石油局第九普查大隊等十幾個科研部門,曾對木塔塔院及周圍地質狀況進行詳盡勘察,發現木塔基土主要由粘土及砂類組成,工程地質條件非常好,其承載力遠大於木塔付與的荷載。所以,直到現在仍然不必擔心木塔會有因“底虛”而傾倒的可能。此外,夏天塔上居住著成千上萬只麻燕,這些麻燕以木塔上的蛀蟲為食,千百年來起著“護塔衛士”的作用,這些已經成為視木塔為神聖的應縣人最喜歡講給外地瞻仰者的真實“神話”。

千年前就實踐了現代理論

近代日本的地震建築專家在《地震與建築》一書中提出了五條抗震設計的原則。將木塔的結構特點與之相比較就會發現,早在950多年前,應縣木塔的設計者已經深深懂得並很好地實踐了這些原則。

隨著現代科學技術的發展,對木塔抗震研究也進入了更高的層次。現年81歲的太原理工大學結構工程學權威專家李世溫教授從上世紀70年代就研究應縣木塔結構,他說,“現在我們對它進行了動態的研究,基本上摸清了木塔的動態性質,對抗震能力的提高是有很大的幫助的。”木塔當年的設計者可能不懂這些理論,但他們卻在實踐中創造了奇跡。

推薦閱讀:

福州福垆寺大修 “環江第一名勝”重現南嶼

銀川市政協委員呼吁加強古建築保護刻不容緩

雲南:保護歷史城區 延續古城風貌

浙江桐鄉村民打響“古橋保衛戰”

- 上一頁:重慶中山古鎮 手工藝的老時光

- 下一頁:爨底下京西的“布達拉宮”

熱門文章

熱門圖文