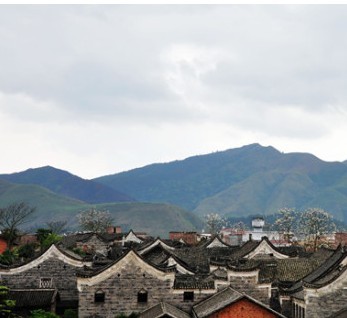

探秘湘江源頭400年古城村

日期:2016/12/14 18:40:24 編輯:古代建築史

在湘江源頭,湖南永州藍山縣,已有400多年歷史的藍山古城村開始受到越來越多的游人關注。今日,藍山縣塔峰鎮古城村的彭妙生喜滋滋地告訴筆者,古城村有棵古羅漢松,近100年了還每年開花結果,樹干要兩個人才能抱住,有外地客商出了70萬元村裡都沒同意賣,邀筆者前去一探究竟。

古樹新花

古樹就在古城村西側的一所77年前修建的老學校“基聖小學校”。

打開一扇圍牆外的小門,眼前青磚白瓦的基聖小學校掩映在一片綠蔭叢中,院內因樹齡增長樹干變得發白的一棵古羅漢松巍然屹立、枝繁葉茂,樹上掛滿了黃豆大小的青色羅漢果。校園操場和走廊全部是青磚鋪墊、青石鑲邊,歷經磨砺而愈發光亮。古樹下古校裡學習的孩子們天真活潑。

彭妙生說,學校占地約14畝,有6間教室,相傳是1937年祖上蓋的私塾,50年代改為古城村小,後來村小撤並後又辦起了幼兒園。根據彭氏族譜記載,當年建校時種植的羅漢松已是20多年的成年樹木,到現在已近100年了。

古建新姿

彭妙生介紹,基聖小學校的校捨在古城村還算是比較年輕的建築,村裡的古建築最老的有近400年的,最近的也有200多年了。

走在古城村的小巷道,兩邊青灰色的古磚瓦顯得古樸而安祥,焦黃色的木門、木窗、木檐上刻滿了精美的花鳥和古幣浮雕,淡青色的石板路和石階隨著時間的推移越發顯得平整、光亮。有著200多年歷史、莊嚴雄偉、雕梁畫棟的彭氏古祠堂在夕陽的映襯下熠熠生輝。村民介紹,彭氏古祠堂在清嘉慶年間曾是私塾,道光二年擴建為祠堂,以青石板、青磚和木柱等材料為主,能容納400多人開會,是村裡公開議事的集中場所。

83歲的彭成寬老人指著身後的老宅子介紹:“我家祖上是明末清初時期來此定居,家裡老房子已近400年了,是村裡的‘元老’。”彭老家的老宅子前端圍牆一側有用土磚砌成小門樓,門樓內側是一個地上鋪滿鵝卵石的近百平米的古式院落,中間正屋為青磚白瓦、一廳四房的簡式古建,堂屋中間有一石板砌成用於排水的方形“天井”,足不出戶就可以通過地下的暗溝將生活廢水排放到村外的河渠。彭老精神奕奕地笑著說:“住在古宅接地氣,身體好得很,你看我今年83歲了還能自己騎電動摩托上街。”

村民楊翠雄家的楊氏古宅則是一座上下三棟依次相連、有近300年歷史的青磚復式古建。每一棟房屋都有兩室一廳,中間有金色木質雕花的玄關相連,地上全部用青磚鋪墊、青石鑲邊,冬暖夏涼。以前可以祖孫三代同堂共居一屋,三棟房屋互相獨立各不影響,中間通過玄關相連又便於家人親近和溝通。古城村每棟古宅兩側都修有向兩邊高高翹起的白色馬尾牆,用大量白灰粉刷,除用作裝飾外,還能隔斷火源,具有防火作用。目前村裡保存完好的古宅尚有近20棟。

在古城村青磚白瓦的古建群中,“一橫兩縱”三條石板路呈“凹”字形把全村首尾相連。橫向的石板路有3米寬,100多米長,兩側各半米多寬的排水渠直通村口的農田,用作農業灌溉。當地村民說,50年代之前藍山縣城東側公路還沒有修建時,從城東進城都需經過古城村的石板路,當時路邊還設有小型集市,經商貿易發達,村裡的白蠟藥材一度販賣到了長沙、衡陽、桂林等地。村裡還有一口500多年的古井,一年四季水流不斷,村裡接自來水之前一直是村民的主要飲用水源。古城村現有2000多人口,以彭姓和楊姓居多。

古城名字由來

據1995年編寫的《藍山縣志》記載:北宋地理總志《太平寰宇記》載,藍山縣“本漢南平縣也,今縣東七裡有南平故城存”……自漢高祖五年(前202年)建縣至宋紹定年間(1228-1233),縣治於此。後知縣趙汝澹將縣治由古城城腹遷至今址,後人遂將縣治舊址稱為古城。

城腹村74歲的彭程洲老人回憶道,原來的“古城”包括現在的城腹村和古城村,城基內名城腹村,城基西側名古城村。城腹村南端有一座用青磚砌成近10米高的古廟,上書“古城”二字。廟樓內部為三層木柱結構,正門上方有一瞭望台,兩側各有一方形孔洞“槍眼”,相傳為宋昭定年間縣府搬遷之前修建,或為城內哨卡,因牆體風化經過多次整修,據此推算原廟樓修建時間至今應在800年以上。古廟兩側曾有方形土牆沿村莊圍攏,據史料記載,東牆長224米,牆高2.5米,寬22米,牆基內發現大量漢磚瓦和印紋殘片,還有戰國銅矛,大部分是秦漢時期遺物。土城上還種有古松樹,50年代大煉鋼鐵時遭到砍伐,1956年修建藍山至郴州公路時土牆被拆除。

- 上一頁:千年古寺月巖寺

- 下一頁:100件文物“講述”最有趣歷史