大運河畔皂林驿

日期:2016/12/14 18:51:30 編輯:古代建築史

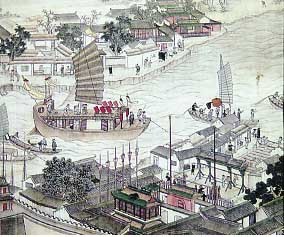

皂林驿站,是京杭大運河流經桐鄉的一個驿站,桐鄉城向為水陸通衢,驿鋪之設甚早。唐朝初年,設石門驿(今石門鎮),後廢,宋置皂林驿(今龍翔街道皂林村)。元有馬驿、水驿之分,皂林水驿有船30只,船戶300戶。明設皂林驿丞一員,船8只,水夫80名,館夫12名。宣德五年(1430年),分屬桐鄉縣。嘉靖十二年(1533年),移設崇德縣南門外,仍名皂林驿。清康熙十三年(1674年),添置腰站於皂林,設官馬30匹,馬夫20名,二十年撤。乾隆二十一年(1756年),裁皂林驿丞,驿務歸縣管理。民國元年(1912年),裁撤驿站。

歷史上的皂林曾歷經多次大規模戰火,早在春秋戰國時,皂林是吳越兩國古戰場,兵戎相見,百姓流離失所,一片荒蕪。元明兩朝,皂林戰事不絕,特別是徐達與張士誠於皂林一戰,可謂驚天地泣鬼神。而後倭寇侵擾,最激烈的一次,是嘉靖年間浙江總督胡宗憲麾下參將宗禮也戰死於皂林驿塘路上。

驿捨不僅為送往迎來的場所,也是文人墨客會集的地方。在浩瀚如煙的文史中尋覓,卻發現有關皂林驿的詩作卻並不多,最著名的恐怕就是明朝貝瓊留下的那首《皂林驿》:“朝發白水村,夕次皂林驿。水腥無飲馬,林黑有歸翮。昔時兵交地,白骨如山積。萬灶今已夷,風亭換新飾,居人尚星散,父老悲故跡。團團山月夜,夜逐南徒客。”戰亂中的皂林,景色一片淒涼,詩人貝瓊見此情景,不由哀怨愁絕,遂提筆寫下了這首黯然傷神的《皂林驿》詩。

貝瓊(1315~1379),字廷琚、仲琚,又字廷珍,別號清江(初名阙,字廷臣)。曾祖名粫,宋理宗時(1225-1264),由蘇州徙崇德(今屬桐鄉市),築宅語兒溪上,遂為崇德人。貝瓊少年時極穎悟,生性坦率.不修邊幅而笃志好學,博通經史百家。貝瓊文章沖融和雅,詩風溫厚之中自然高秀,朱彝尊說他“足以領袖一時”。著有《中星考》一卷、《清江貝先生集》四十卷。明初至清末五百多年中,在桐鄉、崇德二縣文士中,公認其文才為第一。

元、明二代嘉興府因兵事頻繁,造成了皂林驿的敗落。清康熙十七年(1678年),揚州人季舜有出任嘉興府同知,於康熙十九年(1680年)帶頭拿出自己的俸祿支持重建了皂林驿。在他參與編撰的《康熙府志》卷十八中所寫的《石門縣重建皂林驿碑記》中稱:“地方之難治,夫未嘗施晷刻之功,而徒以難治诿,予疑其既久矣。觀於邑而亦有可解免者,天下之事在人為之耶!”意思是說:只要你真心實意為百姓辦事,百姓是會擁護的,地方上的事一定能辦成的,這是《石門縣重建皂林驿碑記》的主題思想,至今尚有一定的教育意義。

如今的皂林早已是今非昔比,氣象萬新,依然是浙北水陸交通之要沖。千百年來,這個大運河畔小小的村坊,見證了烏雲籠罩,生靈塗炭的歲月,歷經滄桑,終於迎來了繁榮昌盛的好時光。

當我站在西雙橋上,極目遠望,但見寬闊的運河上波光粼粼,舟楫不絕,兩岸整齊劃一的石壩逶迤而去,岸邊的秋花,正如火如荼的盛開著,在粲然的的陽光下,茂盛的桑林、沉甸甸的稻穗以及隨風而動的蘆葦,構成了一幅恬淡祥和的水鄉秋景圖。