廣西定安岑氏宗祠:一扇通往200多年老縣城歷史的窗口

日期:2016/12/14 18:41:42 編輯:古代建築史

岑氏專祠一角

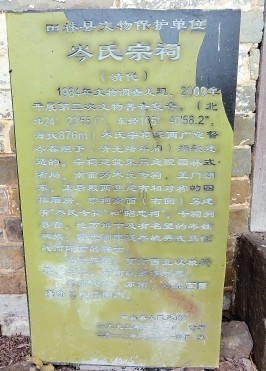

宗祠正殿大門前的牌子已陳舊斑駁

西林那勞岑氏“一門三總督”及其府第宮保府名揚四海,前往參觀者絡繹不絕。相比之下,岑氏家族在田林縣定安鎮的岑氏宗祠則鮮為人知。

這座那勞岑家第三位總督岑春煊於清末建造的岑氏宗祠,位於定安。定安原是老西林縣的縣治所在地,是一個擁有200多年歷史的老縣城。時光流轉,如今的定安已是舊貌換新顏,唯有岑氏宗祠這樣的古建築,才能讓人想起這裡曾經有著厚重的歷史文化。

宗祠建築規格猶存

走進定安鎮糧所,穿過中間有低矮磚瓦房的操場,一面歷經歲月風霜洗禮的古樸院牆映入眼簾,由正中小門入,破窗,爛門框,一切都顯得陳舊、凌亂,若不是穿過大門,看到兩只石獅子及一塊20世紀90年代田林縣政府立的破舊石碑,很難想象這是“一門三總督”岑氏家族的宗祠。

天下著小雨,透過煙雨望去,南側是同樣陳舊的老屋。“那(岑氏專祠)也是岑氏宗祠的一部分,繞回去才有路過去。”鎮裡的干部說。回繞穿過一個菜園,通過一個小門,進到裡屋,正屋頗為寬敞、完整,正屋過去是個院子,中間有涼亭,再往前是大門,大門兩邊各有一間廂房,涼亭南北兩側是通廊,這個部分是一個四合院。

“通廊原來都有小門,北通主體房屋(岑氏宗祠的正、前、後殿部分),南通小磚瓦房(應是昭忠祠一部分)。”糧所已退休的老所長羅建庭介紹說,岑氏宗祠共分三部分,即雙獅守候、四合院、小磚瓦房,由北向南逐漸趨小,三個部分的後牆內側原來都掛著岑氏家族列祖列宗的牌位,整個建築原來有三個大門,兩個東門,小瓦房開的是南門。

羅建庭1972年來到定安糧所當所長,當時的岑氏宗祠已被破壞,羅建庭的工作是根據要求,清理瓦礫殘磚斷牆,建曬谷場,挖開牆面做小門,把通廊改造成種糧倉庫等。

有一年,突如其來的一場火災把羅建庭的家給燒毀了,沒有地方住,他曾搬到通廊改造成的一間小屋居住過好長一段時間,小屋裡涼快的夏天,至今仍讓羅建庭難忘。

宗祠建於1906年

據羅建庭介紹,當年他們建曬谷場的時候,現場還發現很多岑氏宗祠的祖宗牌位,長約4米,寬近2米,還挖出很多石鼓以及大、中、小三種規格的金(屬)鐘,石鼓是墊房屋柱子用的(防潮、蟲蛀等);每個金鐘上都對邊刻著大字隸書——風調雨順,國泰民安,旁邊密密麻麻地用楷書刻著岑氏家族過世親人的名字。

“建造日期在房梁上,你們看。”羅建庭對每個來訪者都會這樣介紹,在那間四合院的正屋,房梁上用彩筆書寫著:“大清光緒三十二年歲次丙午十一月十一日辰時太子少保御署兩廣新受雲貴總督男春煊謹監立”字樣。照此推算,岑氏宗祠是岑氏第三位總督岑春煊所建,時間為1906年。

記者查閱《田林縣志》獲悉,岑氏宗祠確系兩廣總督岑春煊捐款於清光緒年間建造,整個建築坐西朝東,外有高6米厚1米的土牆圍住,面積5880平方米。建築采用庭院園林式風格布局,運用對稱、平行、襯托等多種美學原理,突出了宗祠的華麗、壯觀、堅固。從東到西設前殿、正殿、後殿、花園。正殿及後殿兩側,建有對稱的四幢廂房,正門前立一對石獅,正門兩側設東轅門和西轅門。南面建岑氏專祠和昭忠祠,專祠前有一座四柱八角攢尖亭。

據悉,整個建築群是四合院式硬山頂疊梁架,高脊、飛檐,檐下、柱子、山牆頂部均雕龍畫鳳,描花繪草,寫詩題詞,室內全由青磚鋪成地板。岑家歷代世祖牌位設在正殿內。解放後,宗祠劃歸定安糧所使用,20世紀70年代以前大部分房屋被拆除。正殿、後殿及部分廂房位置即是後來的定安糧所曬谷場,昭忠祠被推倒另建職工宿捨,專祠用作面條加工房,東、西轅門已蕩然無存。

記者查閱資料獲悉,定安岑氏宗祠最初由岑毓英出資、岑氏族人捐資補助建造。光緒三十二年(1906年),岑春煊及地方紳士捐資,擴建成後來的建築規模。

雙獅來自雲南一只險被毀

在“岑氏專祠”內,記者發現牆頭的畫、柱子、木架乃至瓦底都半白不黃的,有點像被刷過石灰粉的感覺。問羅建庭,才知道那是“文革”時期灑石灰水所致,羅建庭稱,當年“破四舊”,把岑氏宗祠當“舊”來破,可是又不能拆——拆了糧所怎麼辦,於是有人想出灑石灰粉,讓它顏色變白,就算“破舊立新”了。“原來柱子木架都是黑黝黝的,很有質感,牆上的畫也很清晰,現在想來真可惜。”羅建庭遺憾地說。

“這對石獅子大有來頭,我聽老一輩的人說,那是在雲南制作之後,用竹排經馱娘江慢慢運過來的,我們這邊沒有這種石頭。”羅建庭稱。

在保護岑氏宗祠方面,羅建庭功不可沒,他來糧所當所長的時候,宗祠正門右側的石獅子其實早被掀翻在地,石獅與坐墩分離,斷了一只腳,坐墩和獅子左前腿上的小獅子也不知所蹤,後來,有人還想把石獅子挪作他用,羅建庭勸說那是古文物,丟了可惜,才保了下來。

當時正好有一個隆林籍的石匠在糧所做工,羅建庭請對方幫忙修復石獅子,時為改革開放之初,石匠對“文革”心有余悸,怕惹禍上身,不想干,羅建庭陪了不少笑臉,說盡好話,對方才勉強答應,在群眾的幫助下,用水泥照灌成坐墩,吊起獅子扶正,接了獅子腿,但小獅子石匠也不會雕琢制作,只好拿石頭雕磨做球形,補了上去,這就是如今大家在正門右側看到的石獅。

宗祠建築亟需修繕保護

照一般人理解,宗祠大多建在居住地附近,西林“一門三總督”的岑氏家族世居西林那勞村,為何要把岑氏宗祠建在田林定安村呢?原來,在封建時代有個習慣,有錢有勢的名門望族,都建有宗祠,而且走到哪裡建到哪裡。在那勞岑氏家族的鼎盛時期,岑氏父子在許多地方都建有宗祠,百色、南寧、柳州、桂林等地都有,只是隨著人事變遷、歲月磨刷,而今只剩定安岑氏宗祠保有局部建築。

“當年在挖出來的金鐘裡還有兩口啞鐘,因為敲不響,作不了鈴,沒有被拿走,這兩口鐘幸運地被保留了下來。當時怕這兩口金鐘也被人破壞掉,我就和另外一個同事商量著一起把這兩口鐘埋在地下,當時我們還在埋鐘的地方做了個標記。”羅建庭說起當年他把啞鐘保留下來的事兒,相當高興,“以前還記得這兩口鐘埋的具體位置,這些年來鎮上建房修橋,當年做有標記的地方現在都已經鋪上了水泥,我年紀也大了,記不清具體在哪兒了。”

定安,舊稱者角村(壯語,意為青蛙寨),馱娘江與洞城河匯流於此。清康熙四年(1665年)“改土歸流”建西林縣後,縣治選在定安。清光緒二十八年(1902年),提督方輔從雲南回到定安,認為青蛙寨名不雅,建議改名定安,並題詩曰:永不讒言欣聖定,壽比古城盤石安;長壽萬賴恩千萬,生今從此歌盛世。當地父老截取詩之頭尾,八字中得“定安”之名,沿用至今。在清朝,定安有土城(文府、武官府、守城府),三祠(即岑氏宗祠)、三街、十廟及一些教育設施等,官商常匯集於此,是位於滇黔桂三省(區)之間的名鎮,鼎盛時期(清道光年間)擁有3000多戶1萬余人。第二次鴉片戰爭的導火索之一“馬神甫事件(即‘西林教案’)”就發生在定安,1860年太平軍曾過定安,因當地官紳伏擊太平軍後隊傷員,遭太平軍回師屠城,史稱“庚申事件”,據說殺了3000多人。此後,定安日益蕭條。1941年定安又遭侵華日軍飛機轟炸,城中古建築大多被毀,定安再不復當年盛景。

改革開放至今,定安鎮的經濟及人民生活水平得到很大程度的提高,但殘存的古建築卻在經濟發展的浪潮中,逐漸被毀掉,老縣城所在地定安村,如今只剩殘存的岑氏宗祠、林氏古宅以及西林教案遺址,亟需修繕和保護。

告別岑氏宗祠之際,細雨停歇,微風吹起,天空明亮了許多,回眸定安村,岑氏宗祠在新樓房之間卓然挺立,有著200多年歷史的西林老縣城,如今只剩這些舊時磚瓦,能讓後人追溯、回憶,余下的都如羅建庭埋下的啞鐘,沉入地下,化作歷史的雲煙了!

後記:不少去過定安參觀岑氏宗祠的人士,都表示對其將來命運的擔憂,希望能夠得到政府及社會的重視,保護、修繕好岑氏宗祠。11月18日,定安鎮一位主要領導表示,修繕、保護岑氏宗祠主要是缺經費。不過,當地政府正在整理相關材料,努力把定安鎮推進“廣西歷史文化名鎮”系列,彼時,將給岑氏宗祠的保護帶來新的轉機。