李根源隱居山野間的獨特“求解”

日期:2016/12/14 18:49:40 編輯:古代建築史 穹窿山上到底藏著多少秘密?穹窿山以其山體龐大和山峰高峻,成為“吳郡之鎮”。但自吳越春秋以來,山高林密的穹窿山,一直被神秘的面紗掩蓋著。

在這面紗背後,曾有許許多多可歌可泣的故事,卻又因傳說之詭異、交通之阻隔、宗教和政治等因素,很少被人重視並予以整理。由於種種原因,穹窿山為世人冷落了一個多世紀,但也因此很少受到工業文明負面作用的侵蝕和世俗文化的影響。所以當回歸自然,親近自然,漸漸成為人們提高生活質量的一個社會需求時,野趣天成而又人文歷史悠久的穹窿山,越來越受到都市人的青睐。

上真觀裡藏著“反清義士”?

歷史上的穹窿山寺觀庵廟裡均藏有許多秘密。其中清初施亮生在三茅峰上重建的上真觀,就頗有些來歷。

施亮生是個極有業績與名聲的道士,他與江南名士、王公貴族都有交往,說得上是“長袖善舞”。但以施亮生的一己之力,經營規模宏大的上真觀,還真有點不可思議。《穹窿山志》在介紹施亮生重建上真觀時,多次強調施亮生不輕易接受別人的饋贈和幫助,完全是靠自己的力量來完成籌建工作。這固然是為了突出施法師的神奇,但是人們不禁疑惑,施亮生憑什麼建造上真觀?實際上,根據施亮生的經歷,很容易讓人想起明清鼎革時復雜的國事和人事。編著《蘇州穹窿山》時柯繼承、楊學良曾專門走訪了當時已是92歲高齡的姚臥嵩老人,老人12歲就到上真觀學道了。據他介紹,施亮生早年確實參加過李自成的義軍,對李自成很是崇拜,但後來發覺義軍內部互相傾軋,矛盾重重,憤而離開了義軍,南歸蘇州。施亮生與清順治帝皇叔裕親王曾是故友。施亮生看破紅塵,在上真觀修道,據說後來裕親王經常來訪,並出資出力“敕建”了這一有著幾千間規模的上真觀。當時,江南一帶的明代遺老遺少及反清義士,多有加入道教的,而皇叔裕親王有沒有希望借“訪道”之便,利用這支力量,來篡奪順治皇帝的意圖呢?據姚臥嵩回憶,當年他就聽說施亮生在幾千間的上真觀內,專門有一間秘密供奉了李自成的牌位,姚氏還特意尋找過,可惜未果。

而給上真觀更添一份神秘色彩的則是吳梅村。吳梅村是明末清初的大詩人。其《圓圓曲》中形容吳三桂引清兵入關“恸哭六軍齊缟素,沖冠一怒為紅顏”,幾乎成了經典詩句。但吳梅村以明代會元榜眼、宮詹學士、復社黨魁的身份,在明朝滅亡後,卻被迫出來仕清,致使一生刻無寧晷。晚年尤為抑郁,表示不願安葬在自家的祖茔,要後人將他葬於蘇州西郊蟠螭山麓。令人深思的是,蟠螭山是穹窿山的余脈,俗名南山,吳梅村葬蟠螭山,又身穿僧衣,顯然有與他的朋友施亮生永遠為鄰的意思。他為蘇州西郊諸多名勝寫了不少詩文,但未見有吟詠穹窿山或上真觀的。《吳梅村全集》中既不刊載《穹窿山志序》,又失載吳偉業為施亮生寫的《募塑天妃宮玉皇殿三十二天象疏》,似乎像在回避什麼,不能不讓人聯想。清初有一批懷著國破家亡之痛,恥於剃發易服的明遺民,紛紛出家當了道士,此中多抗清義士,吳梅村是熟知其中內情的。吳梅村接近道教,有沒有此一層意思在內呢?

然而讓人百思不得其解的是,遍尋與李根源有關的資料,均未見與上真觀有關的文字,無論碑刻還是游記,均十分少見,這又是為什麼呢?更奇怪的是,李根源的摯友章太炎只為小王山和寧邦寺留下詩文或墨跡,對上真觀居然未留下只言片字。更耐人尋味的是,章太炎生前在寧邦寺放有3口裝滿古籍的玻璃書櫃,歷經滄桑,居然完好無損,直到上世紀80年代,才完璧還給章夫人湯國梨。這就給世人留下一個謎;章太炎生前何以將3口大書櫥置於寧邦寺,要說藏書,為何不藏於三茅峰頂的上真觀,而藏於山腰規模極小的寧邦寺呢?這些古籍與當年李根源之子李希泌隱居寧邦寺有關嗎?解放後的歷次運動,特別是文革中的破四舊對古籍沖擊特別大,1970年起,寧邦寺不再留有僧人。這些書籍又是怎樣逃過劫難的呢?或許也是一種求解的答案。

建文帝出亡之謎?

蘇州穹窿山腳下的一個小村莊——農林村裡住著百余戶人家,而這裡人家世代口口相傳著一個“驚天秘密”:明朝“逃難皇帝”——建文帝就葬在村子附近的一個山坡上。數百年來,明朱元璋之孫建文帝的下落已是一樁歷史懸案。建文帝果真出亡穹窿山?

推薦閱讀:

普化寺:天然奇觀

廈門一農民挖出罕見石器

鎏金“開元通寶”

福州新河上救生堂於10日開放

洪武三十一年,明太祖朱元璋病死,皇太孫朱允炆即位,是為建文帝。建文帝四年,燕王攻破京師,建文帝縱火焚宮,並失蹤於兵火中。燕王入京師,即皇帝位,是為明成祖。蘇州人姚廣孝14歲出家,早年在穹窿山上寺院裡參禅,在“靖難”之役中,輔佐朱棣有功,此後他一直受到永樂皇帝的贊許與褒揚。根據民間傳說,幫朱棣取得皇位後,姚廣孝一直對建文帝心懷愧疚,當他得知建文帝在縱火焚宮時,打扮成和尚趁亂逃出南京來到蘇州,他便也來到蘇州穹窿山,把建文帝秘密監護在寺裡,讓建文帝得以安度時日,永樂二十一年,殁於穹窿山,享年45歲。而在《蘇州府志》、《木渎小志》裡均有“建文遜國曾稅駕於此”、“積翠庵,一名皇駕庵,明建文帝遜國時曾稅駕於此,萬歷間始顯”等記載。

被村人稱為“皇墳”的地方,其實就是個小山丘,約30米高。村人告訴記者,祖輩們都說皇墳就藏在山丘下,這個山丘時間長了就被大家用“皇墳”取代了原有名字。穹窿山坳口有條小徑,人稱“萬人泾浜”,當地人說這是吳語“犯人泾浜”的諧音,根據老一輩人的說法,這是當年皇墳造成後,為避免洩露消息,造成後患,而將造墓的犯人全部殺死,埋於浜底。穹窿社區副書記朱明希介紹了與皇墳有關的奇異現象:早些年集體種樹時,同樣種的樹,別的地方都能存活,惟獨“皇墳”頂上的樹要麼枯死,要麼始終長不大,而這也印證了下面可能有個坑洞的猜測。此外,從前村裡人家造房子都會到這個山上來挖石條,多的時候挖出了幾十塊大石條,“一般的墳不會有這麼多石條,至少說明這個墳墓來頭不小。”

在村口一條小河浜裡,躺著兩塊青石板,村上一位60歲的老人說,這兩塊石碑原來是豎在拈花寺裡的,後來大家搬下來當搓衣板用,現在大部分字樣都被擦掉了,只在邊角上依稀能辨出幾行“師廣孝居住此山”等字樣。已過6旬的原村民柳火生還提供了另一條重要線索:小時候他曾在皇墳邊上親眼看到過一塊青石碑,石碑的背後還畫著一幅“地圖”,可能就是皇墳的結構圖。後來造房時,他們把那個青石碑當牆磚砌在了房子裡,再後來,他們舉家遷下山來,舊房損毀後那個青石碑就不知去向了。盡管沒有確鑿的佐證,但當地老人都說皇墳絕不是空穴來風,更有人說皇墳的墓道通到拈花寺內。而穹窿山管委會也表示,他們將發動附近村民盡快尋找收集一些尚遺存的古石古碑等,盡可能保護這些遺跡不再受到損壞。

而“皇墳”下是否埋著逃難皇帝?關於建文帝出亡穹窿之事,章太炎和李根源似乎也相信。徐澂在“穹窿雜寫”《春在山中宰相家》一文中,談到穹窿寺時,曾提到當時穹窿寺壯哉樓樓上,掛著章太炎撰寫的一副對聯:

燕飛來,竟啄皇孫,後嗣休隨和尚誤;

龍角葬,當致天子,此中唯許法王居。

在章太炎看來,山包中是葬著天子的,即建文帝。章太炎與李根源一定是笃信這座山下就藏著建文帝的,因而在徐澂“筆下”曾記載了這樣一段同樣出自章太炎的文字:“穹窿寺,明姚少師出家處也。近地為人侵奪,欲以營葬。余友李根源見之曰:‘地有王氣,非所宜葬’,迫令歸之寺僧,為築以樓,故記其事如此”。

顧雍墓葬在何處?

小王山南麓朝陽,踩著山坡上碎石大約前行數十米左右,穿過一片公墓前的樹林,就能看到一處茂密的雜草叢中,隱隱約約有一大兩小三塊墓碑,中間一塊墓碑上刻有“漢馳義侯顧氏遷吳始祖貴、吳丞相封醴陵侯顧雍、梁建安令贈侯爵顧烜之墓”等字樣,落款是“嘉慶丙子歲”,即1816年。右側墓碑碑文與中碑一致,落款顯示書寫人為顧毓秀;左側墓碑是顧彥成、顧禧父子之墓,也是顧毓秀所寫。

這便是一度被炒得沸沸揚揚的“顧氏三賢墓”。二十多年來,顧雍後人和有關學者到處奔走,希望顧雍墓能夠被列入文物保護單位,以得到妥善的保護。誰也無法想象,在千年之後,一代名相顧雍墓居然也和曹丞相墓一樣陷入了真假迷局。

根據蘇州史志記載,顧雍墓的發現,最早得歸功於李根源。1927年10月,李根源到穹窿山買山葬母,查詢歷史典故時,發現了“漢吳侯顧貴、吳丞相雍、梁建安令烜,三墓並在白馬嶺小王山”這段史料,想將母親葬在顧雍墓附近,便萌生了找尋顧雍墓的念頭。於是他先後在村裡顧姓人家處詢問,但大多不知道在哪,多處尋訪未果。李根源始終不死心,第二次再到山裡來時,碰到善人橋一位村民來訪,提到在附近村莊一位顧氏後人家裡有顧氏舊譜抄本。李根源便立即找來看,確認顧雍葬在小王山,但那位顧氏後人還是不知道墓在何方。李根源便攜顧氏後人到山中去尋找,在小王山南麓草叢中得碑一方,字已經被風雨剝蝕,清洗後細細查看,“見到上面有三行字,’漢馳義侯顧氏遷吳始祖貴、吳丞相封醴陵侯顧雍、梁建安令贈侯爵顧烜之墓’,落款為嘉慶丙子歲,碑後還有三座墓冢,巍然平列。”

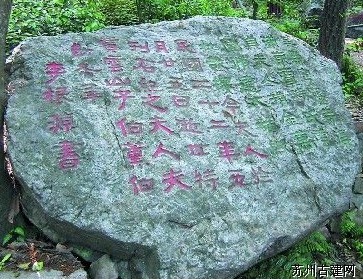

老教師金雲良曾是李根源的學生,其父與李根源是摯友。金雲良回憶稱,1928年,顧氏三賢墓得到了吳縣保墓會的保護和修繕,當年李根源作為保墓會會長,親自登記、尋訪並拍照,記錄下顧氏三賢墓的詳盡方位,還親手種植松樹護墓。在李根源著《松海》中明確寫道,“此墓距吾母兆域才五十丈,逾嶺即是,且有墓碣可認。”金雲良說,是年李根源重修顧墓,並在墓前親書摩崖石刻,以“刻石紀之,已告來者”,偕顧氏後裔、當地鄉親跪拜古賢。

顧氏是江南名門望族,著名教育家、江澤民恩師顧毓秀就是顧氏後人之一,曾於1947年和1986年兩次來蘇祭拜顧雍之墓。然而中間隔了一個特殊的年代後,當年的顧雍墓早已物是人非了。2010年7月初,隨著《三國》的熱播,顧氏後人再次為顧雍墓提出要一個“文保”單位的名分,本報第一時間報道後,吳中區文管辦組織了蘇州市文物局、蘇州博物館、蘇州市考古所、蘇州碑刻博物館等單位的領導和專家、顧氏後人以及特邀的知情人代表,於穹窿山舉辦了“小王山顧墓座談、論證會”。

但是在會上,1987年參與修墓的原藏書鄉興奮村黨支部書記朱玉華卻大膽坦白:“顧氏三賢墓”其實是個典型的“假古董”。朱玉華稱,上世紀80年代初,由吳縣政協、統戰部牽頭,在藏書鄉興奮村小王山修建李根源紀念館。當時的興奮村是吳縣市的18個貧困村之一,村裡沒有企業,經濟負擔相當繁重,為了解決紀念館日常開支,謝孝思等有識之士提出借助李根源、顧雍的“名人效應”,建一個文化界、民主人士的墓區。大家認為,小王山有山有地,是塊風水寶地,同時又有李根源、顧雍等歷史名人的文化號召力,是不可多得的資源。為了振興當地經濟,1986年7月8日,他召集村上80歲以上老人召開座談會,試圖從老人的回憶裡尋找顧氏墓園的蛛絲馬跡。

從朱玉華提供的當年會議記錄上可以看到,與會八位老人印象中的顧墓曾經有墓道、有兩腳牌樓等。朱玉華回憶說,老人所指的“遺址”上早就布滿了新的墓地。無奈,他們只能在原墓地往東40米的地方,在一片空地上堆了一個土堆,然後請人仿照資料記載刻了一塊嘉慶墓碑。

顧雍墓身處何方,依舊成了一個謎,好在有李根源早先的記載,人們還不致於失望,歷史真相終有一天會浮出水面。

推薦閱讀:

普化寺:天然奇觀

廈門一農民挖出罕見石器

鎏金“開元通寶”

福州新河上救生堂於10日開放

- 上一頁:李根源與朱德的半世情誼

- 下一頁:願聞己過的知府陳鵬年