通山古民居 王明璠“大夫第”

日期:2016/12/14 18:37:38 編輯:古代建築史

通山古民居

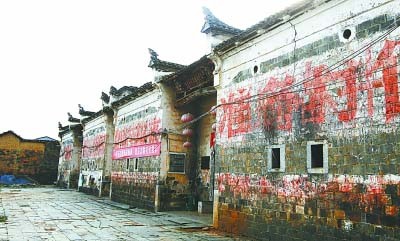

這是湖北第一古宅,據稱當時建造曾驚動了皇帝。武漢晚報記者走進清朝縣令王明璠的“大夫第”,高牆、大磚、粗梁、大柱,宏大的規模令人驚歎。

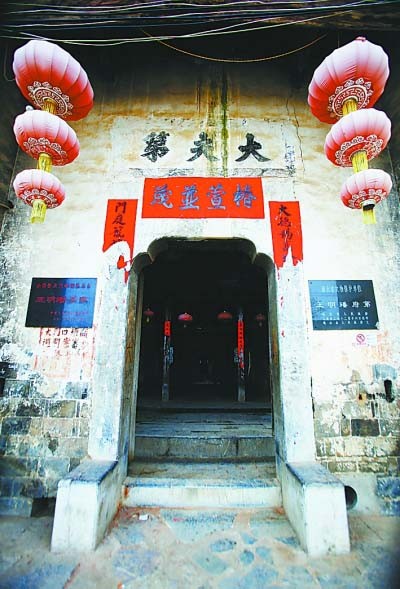

王明璠“大夫第”建築群占地約1萬平方米,分為老宅和府第。老宅為王明璠父親所建,占地1200平方米,府第即是王明璠退官回鄉後修建的,占地8800平方米。府第的精華是一棟占地3600平方米的單體建築,其體量之大,保存之完整,令人歎服。時至今日,兩個門額上書有“大夫第”字樣,雖然有些斑駁,但仍清晰可見。

王明璠是個什麼來頭?他是當時一個縣太爺。一個縣太爺哪來這麼多的錢財建造如此宏大、精美的家宅,顯然巨額財產來源不明。

當地有這樣一個傳說:當年王明璠在江西做知縣時,用棺材偷藏銀子,多次用船溯江運回來。建造“大夫第”,僅燒磚瓦就耗費了3年時間。“三年清知府,十萬雪花銀”,那是清朝最腐敗的時期。

據王家族譜記載,王明璠在清鹹豐年間中舉,曾任江西武寧、瑞昌、上饒、南康、豐城、萍鄉知縣,為官30年。他任瑞昌知縣時,“外江內湖,公倡築長堤,以捍水患,人稱為王公堤”。任萍鄉知縣時,他興建了“福惠倉”以赈濟災民,“萍民歌頌,建生祠百余處。”

1900年,八國聯軍攻占北京,“兩宮西巡”,王明璠跋涉數千裡面奏聖上。朝廷褒其忠義,授予“朝議大夫”封號。

王明璠有6個兒子,其中有5人吸鴉片,家道中落。至解放時,王家有16戶後代,只有5家還薄有田產,被劃為“地主”。至今,王家已繁衍至第7代百余人,基本上都是農民。

正所謂:“富不過三代”,“一代做官,三代討米”,這也許是一種歷史規律。

不過,在當地坊間也有另一種說法:實際上王明璠家族祖上是“麻商”,萱麻生意做得大,且有專門商票在境內流通,這才是王明璠府第建造真正原因。現在王明璠府第新建35米仿古廊道和乃心亭、洗墨池、釣魚台等仿古園林建築。

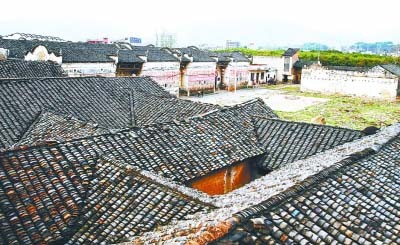

天井多空氣清新重要的是不積水

鹹寧市《香城都市報》副總編輯劉會文,是通山人,也多次采訪王明璠“大夫第”的相關知情人士。踏入這處古居,他說,“這裡天井特別多,而且地下排水設施真好,無論下多大的雨,這裡都不積水。”

因為天井多,房內空氣流通就好。劉會文說,排水天井與建築通風采光有直接聯系,有了天井,新鮮空氣從天而注,順應“天人一體,造化陰陽”的風水學說。雨水通過暗溝外排,似是“肥水不流外人田”。其實這是遵循古人風水學說中“山管人丁水管財”的觀念,財宜藏而不宜洩的原理。

在一間房內,記者看到兩個天井。至於其建造理由,不得而知,但其采光確實好,聞不到任何想像中的霉味,也沒看到蚊蟲飛舞。劉會文曾在最熱的天氣來這裡采訪,也沒看到蚊蟲飛舞,“這也就證實了天井中沒有積水。”

天井中的水,流向了旁邊小河,而其出口藏而不露,曲水流觞的下水道甚至幾百年間暢通無阻。很多傳說稱,大戶建築中常放置烏龜於陰溝,翻動淤積。

通山縣旅游局局長宋朝陽說,這處大型民居建築排水設施的奧妙玄機,仍是建築專家研究探討的課題。駐足戶外不見前後檐口瓦面,四周牆體超過檐口1米以上,亦不見外排水孔,所有雨水、用水全部通過天溝、天井排放,創下古民居排水之典范。

文物販子頻出“民居之鄉”

通山縣不僅有王明璠“大夫第”,還有多處古民居。

正因為通山縣是湖北省著名的“民居之鄉”,也被一些文物盜賊盯上,有些古民居的精美木構件被盜。王明璠府第戲樓的雕龍、雕獅被盜了。通羊鎮熊家宗祠當年武舉人的54公斤大刀也被盜走。

江西婺源是全國古民居保存最多的一個縣。去年,通山縣一個古民居拆毀時,婺源方面以6萬元的價格買走其中的木構件。武漢黃陂購買了通山縣5棟古民居整體搬遷。通山縣旅游局局長宋朝陽說,武漢整體搬遷過去的古民居,就掛著“通山古民居”牌子。

宋朝陽說,通山縣之所以能保存如此多的古民居,是因為貧困百姓無力建新房,眾多的古民居因禍得福,得以保存。隨著新農村建設的加快,居民對通山縣改善居住條件的要求日益迫切,目前正在加快古民居的保護力度。古民居的保護也迎來春天。據了解,目前當地投資2億元,以全國重點文物保護單位王明璠古民居為依托,將全縣的古民居建築和文物、民俗文化資源集中起來,建設一個大型的集食、住、行、游、購、娛為一體的古民居民俗文化景區。建成後,有王明璠古民居景觀園、古民居風情商業街、玉帶河花溪景觀帶、休閒農業園等,總面積1000畝。

- 上一頁:鄞江古鎮品讀千年鄉愁

- 下一頁:寧靜優雅古村 粉牆黛瓦芹川