李根源成蘇州現代訪古第一人

日期:2016/12/14 18:49:42 編輯:古代建築史

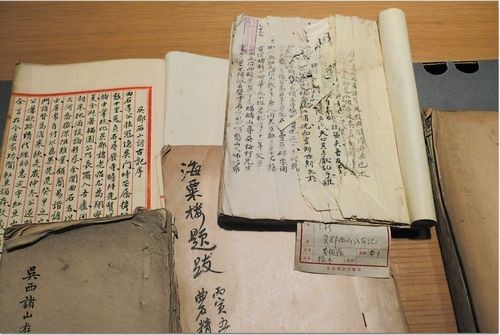

在李根源戎馬一生的政治生涯中,隱居蘇州的一段“吳郡西山訪古”某種意義上來說,純屬“個人愛好”,然而其對蘇州本土的文化建設卻是功不可沒。李根源蘇州“訪古”後,寫就了《吳郡西山訪古記》一書,這是蘇州歷史上第一次大規模的對西部山區的文物調查,有此一書,蘇州西部山區的文物古跡就可以盡在掌握中。這是有史以來對蘇州郊區古墓最完整的、最詳盡的調查。直到現在,都是考古工作者十分重視的文獻資料。

如今回過頭來看,80年前李根源的訪古之游,就顯得很有先見之明,因為經過抗戰、解放戰爭、破四舊、文革等歷次戰爭與運動,到上個世紀八十年代吳縣再一次進行文物普查時,李根源當年所見,已經十之九不存。正是他的這樣一次個人活動,為蘇州保存了一份永遠無法再現的昔日輝煌的圖景。當這一切一去不再的時候,我們就能更深切地體驗李根源當年的遠見卓識和他身體力行的意義所在。

與吳地山水古人對話他為啥熱衷吳地訪古?

想必李根源對蘇州的摯愛是融進了血液裡,他的第一次北上,便與蘇州的西部諸山水乳交融了。他從香港抵上海,過杭州,暢游了西湖,並且拜谒了岳飛、張蒼水以及俞曲園的墓園,隨後又到了蘇州虎丘、天平、靈巖諸山及城中諸名園……此行,李根源所到之處不少,而十年後他卻堅定地把腳步停留在了蘇州,想必這次出游一定給李根源留下了太多可待考究的謎底。

蘇州是個多山多水的地方,地勢西高東低,東部湖蕩棋布,而西部分布著大約有221平方公裡的低山丘陵,這些著名的山丘大都風景秀麗,並且一直是充滿人文景觀的名勝之區,歷來受到士大夫和佛教、道教等宗教人士的青睐,他們有的在山中建造私人園林作為自己隱居家園,有的建起了寺廟、道觀,尋找紅塵之外的另一種生活,更多的人把吳中的山山水水看作自己身後的歸宿,在那裡修建了無數的窀穸佳城,自然也留下了各種碑銘、墓碣,由於這些碑碣大多由歷代名人撰文並書寫,因此極具考古和欣賞價值,為許多文人所珍愛。

蘇州有兩千五百多年的歷史,留下了眾多前賢的墓葬,更有著無數與此相關的金石碑版,這對於嗜好金石碑刻的李根源,吸引力自然是不小。一般來說,古人處置身後之事,必選擇風水佳勝,所謂“春秋多佳日,山水有清音”的有利於子孫後代發展地點,而且有墓必有碑,有碑必有墓。然而隨著時間的推移,許多名人墓葬年代久遠,他們的子孫由於種種原因,或遷移、或斷絕、或因為貧困,漸漸地每年清明、七月半不去上墳祭掃,甚至因為生活所迫,把祖宗的墓地轉賣給他姓,而當年的守墓人由於無人祭掃,也往往監守自盜,造成很多墓地明明在志書上有記載,實地踏勘卻找不到蹤跡,或僅存墳墓,墓碑則不知去向,這樣的情況相當普遍,非常令人痛惜。古人向來重視文獻記載,而缺乏必要的實地調查,因此有很多記載不免以訛傳訛,為此,李根源決心本著求真務實的精神走一走,看一看。

一葉扁舟游歷西部諸山常遇屍臭撲鼻

既沒有寬敞的交通大道,也沒有快捷的交通工具,鑽進人跡罕至的深山野林,而且還須時常提防盜匪……僅憑一葉扁舟游歷西部諸山,如果沒有親身經歷,沉醉在今日西部山區的“美色”,如今人們已很難體會當日的艱辛了。

1926年春,已是無官一身輕的李根源開始了他為期三個月的訪古之旅。而此事亦在當時的文化圈內傳為美談,李根源遷居蘇州後,常與蘇州文人詩酒相會。在他去西山訪古期間,幾個月沒露面,便有人揣測,李根源耐不住寂寞,到北京搞政治去了。後來大家才知道,他在調查搶救蘇州古跡文物。

李根源的五子李希泌曾回憶,蘇州城內,河道縱橫,有東方威尼斯之稱,當年他們就住在十全街,門前就有一條小河,可通舟楫。吳縣是有名的水鄉,溝浜交錯,父親當年在吳縣訪古的交通工具,就是一葉扁舟。他從家門口上船,就可通往他訪古的目的地。他花了三個月時間,遍歷吳縣諸山。“父親在三個月內,白天捨舟登岸,翻山越嶺,訪求古文物與古墓葬,晚間返回小舟,踞促艙內,在一燈如豆的油盞下,整理記錄,編寫游記。”

李根源的訪古行動斷斷續續分為四次,第一次4月12日至4月30日;第二次5月24日至5月30日;第三次6月8日游甪直;第四次10月7日訪惠棟墓、朱柏廬墓。當時的西部山區因為交通不便,人跡罕至。他雖然有船、有山轎代步,但在山林叢冢間是必須一步步踏勘的,很多地方棺材浮厝,屍臭撲鼻,他兀自不顧。

4月19日,李根源在日記中寫道:

是日定乘船赴洞庭東山,訪陸丞相遜、王文恪鏊墓,並游西山、訪高少保定子父子墓。因昨日在長岡觸屍臭,頭昏眩,復於途中飲水不慎,深夜腹瀉不止,東山之游暫罷。

讀此,其堅韌的毅力令人欽敬。

锲而不捨金石可镂成現代人的考古“藍本”

時光如果可以倒轉,我們的眼前似乎就能浮現這樣一幅畫面。

虎丘山腳下,一位中年男子正手拿紙筆,一邊查看史書中記載,一邊對每一刻石的題名、書體進行比對,一邊丈量尺寸,記方位,並且親自抄錄文字或者把摩崖石刻拓下來。不遠處的一個懸崖之上,隱約有掩隱不清處,他便撥開籐蘿、剔除苔藓……直到看得清為止。

忽然,一座亭子上,“宋刻黃安仁……”等字跡闖進了他的眼簾,一陣驚喜過後,他發現其中二行十字外露,還有八個字在二仙亭下,被亭檐柱石給遮蔽了。情急之中,他立即拿起工具就在亭子上鑿孔,一直看到全部文字以及“紹聖四年”(1097年)紀年的字樣。光顧著高興的他卻完全忽略了因為鑿孔受傷的手指正血流如注,一時連疼痛都不知道了。

根據史料以及查閱資料上的記載,他覺得劍池西側牆壁上應該有古人的石刻,可是他架好梯子一直爬到最高處,搜遍全壁,還是沒能找到古代人留下的殘字。由此,他推測西邊牆壁上的石刻乃被後人為了刻上自己題詩而全部磨毀,此乃清人佟彭年(康熙二年任江蘇布政司)和浙人王成瑞(光緒年間)所為,探源定谳,他感到十分痛心,在卷中記述下此等罪魁。這種行為,恰似現今拆毀古建、破壞文化遺物而名為建設改造的劣跡一樣。

推薦閱讀:

北京什剎海胡同開展復古修繕

小巧精致十笏園(圖)

陽邏老街拆遷 明代柳夫人墓完好保存

埃及沙漠地下墓穴發現800萬條木乃伊狗

- 上一頁:漫話蘇州古城水井

- 下一頁:李應升與《茶亭後閣記》