一座閩南古厝的傳奇

日期:2016/12/14 18:39:34 編輯:古代建築史

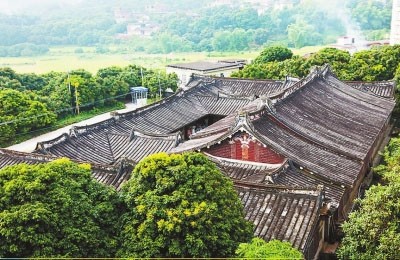

七月的永春縣岵山鎮,掛紅的幾萬株荔枝樹層層疊疊立在暖風中。在中國傳統村落塘溪村的一座老房子裡,人們正品著香甜的荔枝,歡快的笑聲不時飄出精雕細琢的油漆大門,這就是被譽為“閩南傳統建築技藝的絕唱”福興堂。

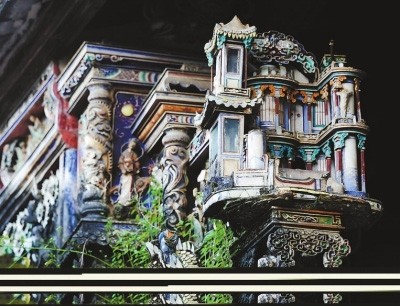

紅磚灰瓦,中間凹陷兩端微翹的燕尾脊,精美的雕刻,仿佛在訴說著昔日的輝煌。一根根柱石,雕刻著名家題寫的聯句和家訓;一扇扇窗戶,嵌著栩栩如生的石浮雕人物。歷經70載風風雨雨,福興堂依舊美輪美奂、熠熠生輝。

李氏兄弟“視國猶家”

一入門,抬頭可見對聯:“人間千百年世家無非積德,天下第一件好事還是讀書”。這是一個愛國愛家、德才兼備的傳奇商人之家。

在李家兄弟中,武宗排行老二,武庸排老三。“曾祖早年就在外做些生意,祖父李世沂青少年時也是在永春縣城及五裡街一帶做生意,常將永春土特產販往泉州、福州銷售,然後采購一些貨物回家出售。”現住在福興堂李武宗的侄兒、93歲高齡的李鴻良老人說,武宗、武庸兄弟和睦,一起出門經商,一起修建福興堂。“因當時交通不便,二叔武宗一般很少回家,有時一年才回家一兩次。修福興堂時,兄弟分工合作,二叔在外經營公司,三叔武庸全盤負責基建。”

李武宗從挑貨郎開始學習經商,事業做大後,不忘故土,1940年在家鄉創辦啟新小學,免費接收窮人的孩子入學。抗日戰爭時期,李家兄弟出資從海外買了兩輪船糧食,救濟福州民眾,國民政府還授予李氏兄弟“視國猶家”牌匾。

走南闖北的李家兄弟找來當時全國最頂尖的石雕師、木雕師、磚雕師、泥塑師及畫師來修福興堂。李鴻良當年負責幫忙督造,說起福興堂的建築情形,仍然記憶猶新:“當時,石雕、木雕、磚雕都是出自參與建造南京中山陵的師傅之手,總負責是一個叫‘土成’的師傅。師傅共有100多人,分為2大組。厝的左邊右邊各一組人雕刻。”李鴻良說,陳嘉庚先生作為李武宗的至交,曾3次來參觀,對師傅們精湛的工藝贊不絕口,並邀請他們完工後,去建造集美學村。

1945年12月,福興堂正如火如荼施工之時,李家兄弟創辦的“宗中中學”開工奠基的當天,噩耗傳來,李武宗從福州前往上海時在吳淞口遭遇日本水雷襲擊沉船,不幸罹難。據說,為了抗日,李武宗經常暗中用貨船幫國民黨運送軍火,結果被日本人發現,這才遭遇日寇襲擊。

1947年,歷時6年福興堂終於修建完工。可惜,由於局勢風雨飄搖,李家人沒能搬進福興堂,此時的他們分散到南洋及上海等地。

直到1986年,李鴻良一家才搬進40年來被當作區公所、糧站,也曾駐過軍隊、種過草菇的福興堂。

- 上一頁:青銅器中饕餮紋的傳說

- 下一頁:深山古剎雲巖寺 沉寂千古謎

熱門文章

熱門圖文