盧溝曉月新解

日期:2016/12/14 18:51:01 編輯:古代建築史

關於盧溝曉月的說法不一,我對此做了一些考證。

宛平縣衙自1913年從京城內遷至此,並於1928年再次搬遷至此城。這就是今天所稱宛平城。橋與城的布局,很像一只蠍子。據說,順治門外有兩口井是眼睛,宛平城是身子,盧溝橋就是那長長的尾巴。學生時代,我住過城邊,每天都能看到歷經幾百年滄桑和抗戰風火而參差殘破的城牆,依稀記得上面留有槍炮的彈痕,順治門旁被炮彈炸開的城牆豁口。現在,宛平城已整修一新。城內建起了抗日戰爭紀念館。

《日下舊聞考》載:元代“至正十四年四月,造過街塔於盧溝橋。”塔在西直門外以西四十裡,距盧溝橋還有10裡。清代尚存。

當年,從盧溝橋由西北行10裡,登上王家嶺,向南望去,永定河從北向南奔去,勢如游龍。東望便是京城的宮殿,北望便是十三陵,佳氣蔥茏,依山傍水,一派都城氣象。

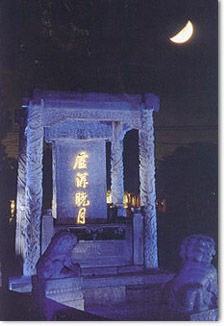

拂曉來到永定河邊,正當月朗晴空,野曠天低,曙色蒼蒼,波光淼淼,令人心曠神怡。遠望蒼山,近看逝水,皓月盈缺,天地悠悠,使人遐思無限。這便是燕京八景之一的“盧溝曉月”。橋東碑亭內,立有清乾隆題“盧溝曉月”漢白玉碑。

“盧溝曉月”能為燕京八景,自有道理。景色不說,單就地理交通位置,太重要了,京城西南的門戶。現在,自六裡橋西南斜去的公路就知,那是古人抄近路進京,自盧溝橋一步步走出來的。

對於“盧溝曉月”,還有不同的理解,認為曉月即小月,月牙兒。有鄒緝《盧溝橋》詩:“河橋殘月曉蒼蒼,遠見渾河一道黃。樹入平郊分澹霭,天空斷岸隱微光。北趨禁阙神京近,南去征車客路長。多少行人此來往,馬蹄踏盡五更霜。”此詩在指殘月。詩詠的是盧溝橋,並非特指燕京八景。

明人李東陽則有詩一首,獨贊《盧溝曉月》:“霜落桑干水未枯,曉空雲盡月輪孤。一林燈影稀還見,十裡川光澹欲無。不斷鄰雞催短夢,頻來征馬識長途。石欄橋上時翹首,應傍清虛憶帝都。”其中“曉空雲盡月輪孤”句,所指明確。《宛平縣志》中也有“晚風明月一碧波光奇致賞心能無駐馬”的描寫。《長安客話》認為“晴空月正”“曙色蒼蒼”才是“盧溝曉月”。

不過倒想起另外一段故事。幼時聽長輩說,在盧溝橋看月牙兒,比別處能早一天。盧溝橋地勢低,黑的早。初一的新月別處不見,這裡能看到。

沒去試過

盧溝曉月

盧溝橋是京城的西南大門,明崇祯十一年(1638),在橋東建造了大小1裡多長的小城。城名為拱北。規模雖小,設計卻完整,崇墉百雉,氣勢宏偉,俨若雄關,護衛著京城。城有兩門,南門為永昌,北門稱順治。清代變城名為拱極城,改永昌門為威嚴門。拱極城內,路東有觀音庵,路西有興隆寺。觀音庵於明嘉靖四十一年重修,存有一石碑。興隆寺於清康熙六年重修,有開建十方院碑,一個玉磬,一座明成化六年鑄的鐘。現在,觀音庵不存在,興隆寺在原址只蓋了山門。宛平縣衙自1913年從京城內遷至此,並於1928年再次搬遷至此城。這就是今天所稱宛平城。橋與城的布局,很像一只蠍子。據說,順治門外有兩口井是眼睛,宛平城是身子,盧溝橋就是那長長的尾巴。學生時代,我住過城邊,每天都能看到歷經幾百年滄桑和抗戰風火而參差殘破的城牆,依稀記得上面留有槍炮的彈痕,順治門旁被炮彈炸開的城牆豁口。現在,宛平城已整修一新。城內建起了抗日戰爭紀念館。

《日下舊聞考》載:元代“至正十四年四月,造過街塔於盧溝橋。”塔在西直門外以西四十裡,距盧溝橋還有10裡。清代尚存。

當年,從盧溝橋由西北行10裡,登上王家嶺,向南望去,永定河從北向南奔去,勢如游龍。東望便是京城的宮殿,北望便是十三陵,佳氣蔥茏,依山傍水,一派都城氣象。

拂曉來到永定河邊,正當月朗晴空,野曠天低,曙色蒼蒼,波光淼淼,令人心曠神怡。遠望蒼山,近看逝水,皓月盈缺,天地悠悠,使人遐思無限。這便是燕京八景之一的“盧溝曉月”。橋東碑亭內,立有清乾隆題“盧溝曉月”漢白玉碑。

“盧溝曉月”能為燕京八景,自有道理。景色不說,單就地理交通位置,太重要了,京城西南的門戶。現在,自六裡橋西南斜去的公路就知,那是古人抄近路進京,自盧溝橋一步步走出來的。

對於“盧溝曉月”,還有不同的理解,認為曉月即小月,月牙兒。有鄒緝《盧溝橋》詩:“河橋殘月曉蒼蒼,遠見渾河一道黃。樹入平郊分澹霭,天空斷岸隱微光。北趨禁阙神京近,南去征車客路長。多少行人此來往,馬蹄踏盡五更霜。”此詩在指殘月。詩詠的是盧溝橋,並非特指燕京八景。

明人李東陽則有詩一首,獨贊《盧溝曉月》:“霜落桑干水未枯,曉空雲盡月輪孤。一林燈影稀還見,十裡川光澹欲無。不斷鄰雞催短夢,頻來征馬識長途。石欄橋上時翹首,應傍清虛憶帝都。”其中“曉空雲盡月輪孤”句,所指明確。《宛平縣志》中也有“晚風明月一碧波光奇致賞心能無駐馬”的描寫。《長安客話》認為“晴空月正”“曙色蒼蒼”才是“盧溝曉月”。

不過倒想起另外一段故事。幼時聽長輩說,在盧溝橋看月牙兒,比別處能早一天。盧溝橋地勢低,黑的早。初一的新月別處不見,這裡能看到。

沒去試過

- 上一頁:樂山大佛為何要建在江邊?

- 下一頁:定窯最繁榮時期在金代

熱門文章

熱門圖文