泉州63座土樓現狀堪憂最老的土樓建於明初

日期:2016/12/14 18:41:44 編輯:古代建築史

泉州63座土樓現狀堪憂

你知道泉州有多少土樓?63座!安溪以28座居首,最老的土樓建於明初;大部分土樓仍在自然衰敗,保護現狀堪憂。

它們猶如一顆顆珍珠,散落在泉州的各個角落,但如今或破敗不堪蛛絲遍布,或殘垣斷壁人跡鮮至……它們,是遠離世人視線的泉州土樓,極具閩南建築特色的寶貴遺產,卻與永定土樓、南靖土樓“身份懸殊”。

在歷經約20年的排查和考證後,昨日,泉州市文管所公布了一份珍貴的調查資料——《泉州地區土樓資源分布概況》。根據目前初步調查的結果,泉州總共有土樓63座,分布在安溪、南安、永春、德化、洛江、石獅和泉港,其中安溪占了將近一半——以28座居首。這些土樓以方形為主,明代的有4座,清代的有57座,民國的有2座。

據負責該項目調查的泉州市文管所文博研究員黃真真介紹,由於缺少維修基金等各種原因,泉州的大部分土樓基本處於自然衰敗狀態,保護現狀很尴尬。但是,泉州土樓又有很高的文物價值,它們不但具有很強的閩南建築特色,同時還是很多僑胞和台胞的“根”。

樣本1

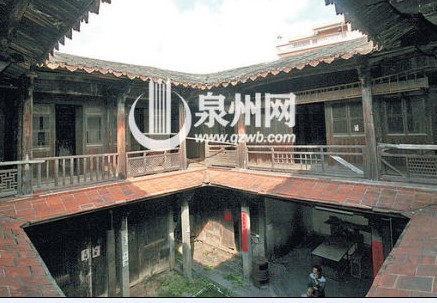

277歲謝氏土樓精美木雕在腐朽

在洛江馬甲鎮就南村,有一座坐北朝南的土樓,北靠玉葉山、南望仙公山,整座建築看上去莊嚴、雄偉。

馬甲鎮文化站站長杜築成說,這座土樓建於清朝乾隆元年(公元1736年),建築面積約872平方米,由當地謝氏的祖先主持修建。因就南村清一色姓謝,故土樓稱為“謝氏土樓”。土樓的牆體厚2.1米,底層花崗巖條石有5層4尺之高,以上土牆夯以糖水灰三合土,內建築式樣四合院式,樓高約8米,主要功能為居家住宅,其次為防匪盜。1928年,謝氏土樓就曾遭土匪圍攻一個月,但始終沒有被攻破。

從這座土樓裡,至今已繁衍出1000多名謝氏後人。但自從上世紀80年代最後一家人搬出後,土樓一直荒廢至今。從外望去,這座方形土樓雄偉依舊,牆壁上的瞭望窗和槍孔,似乎仍在訴說著那段過往的歷史。打開土樓塵封的大門,映入眼前的是典型的閩南特色古建築——樓頂屬硬山式屋脊、斜檐翹尾,精美的木雕、石雕構建隨處可見。但是,一些木石構建已經被盜或損壞,剩下的也有不少已經腐朽、布滿蛛網。

在馬甲鎮後坂村,還有一座“曾氏土樓”,建築面積有580平方米,也建於清代,如今也是破敗不堪,常年人跡罕至。

樣本2

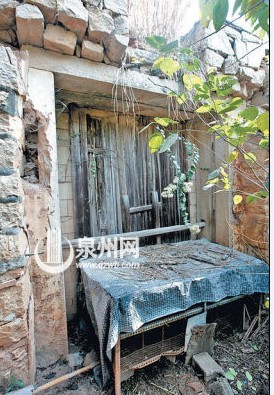

當年洪氏“糧倉”歷經滄桑已荒廢

在南安市霞美鎮杏埔村,有一座“洪氏土樓”。土樓平面也呈方形,大門已被雜草覆蓋,部分牆體坍塌,房頂零星地剩下幾根木頭。土樓內雜草叢生,凌亂破舊不堪,成了養雞的場所,氣味非常難聞。在土樓的牆壁上,還可以看到標有“儲糧安全線”的字跡。

據洪氏土樓的後人洪定芳老人介紹,該土樓於清朝雍正年間由先祖洪孝悌所建,占地面積有1300多平方米,距今360多年。初建時,該土樓作為囤放糖和桂圓干的倉庫,因當時多有暴雨,為阻擋洪水侵襲,土樓的外牆厚度達1.5米。後來,在新中國成立前,國民黨部隊曾使用土樓作為學校,新中國成立後也曾作為糧庫。30多年前,曾有洪氏子孫在土樓內制作鞋子,土樓又成了鞋廠。不過,從1986年起,土樓荒廢至今。

歷經滄桑歲月的洪氏土樓,如今卻被荒廢、遺棄。洪氏後人希望有關部門能夠重視和珍惜,幫助他們重修土樓。

樣本3

石樓內雜草叢生牆壁上樹已長高

在南安康美鎮福鐵村福水自然村,有一座全部由花崗巖建成的土樓,這座土樓名叫“林氏土樓”,又名“福水土樓”,長約33米、寬約25米、高約15米、牆壁厚約1米。

據南安市林氏源流研究會副會長、76歲的林廣明介紹,這座土樓建於清朝乾隆年間,土樓之所以全部用石頭建成,主要是當地曾盛產花崗巖,商人林標捨就地取材,建了這座占地約600平方米的“石樓”。曾經,這座土樓分為上下兩層,四周設計了許多瞭望哨口和槍眼,大門設置二道門,中間有水、旱閘,用於防水防火。

不過,這座土樓早已不住人,如今也是滿目瘡痍——土樓內的建築早已不見,只有一些高低不等的石柱立在院中。院內雜草叢生,雞鴨於其間覓食,一株高高的樹還長在石壁上。從這裡走出的林氏後人達400多人,大部分還住在村裡,但也有不少去了印尼、馬來西亞和菲律賓等東南亞國家。

- 上一頁:江蘇古鎮白蒲讀出你的古街和歷史之“美”

- 下一頁:開封的龍亭及午門石獅