底蘊豐厚傳承歷史 潮汕美味大搜索

日期:2016/12/14 9:44:18 編輯:古代建築史

香港美食家蔡瀾(中)在汕頭最華麗的宵夜攤檔——富苑夜糜

打冷

又稱潮州打冷,指潮州大排檔經營的大眾化冷盤熟食。這些食物不同於潮州筵席常見的燕翅鮑參肚等高檔菜肴, 多數是潮州風味鄉土菜式,通常由如下幾類組成:一是鹵水類,如鹵鵝、鹵豬腳、鹵豆干等;二是魚飯類,常見的有巴浪魚、大眼雞和紅鹦哥魚等,按照潮汕的食俗,薄殼米、紅肉米和凍紅蟹、凍小龍蝦等貝殼蝦蟹均屬此類;三是腌制品,常見的有腌膏蟹、腌蝦姑、鹹血蚶和菜脯、鹹菜等;四是熟食類,如豬腸鹹菜、豬尾炖豆仁、春菜煲等。這些菜式全部都以明檔方式擺放出來,或大鍋慢火煮著,客人站在攤前,無需詢問菜名,看見喜歡的用手一指,旁邊點菜的人便會記錄下來,有時剛坐到位子上,所要的菜肴已然送到餐桌。潮州打冷,就是這樣一種潮式快餐。

至於為什麼要稱為“潮州打冷”,至今還沒有一致的說法。可以肯定的是這個名稱源自香港,是粵語的叫法,若用潮汕話或普通話講出來,聽者往往不知所雲。而粵語“打冷”一詞,傳說是由潮州話“打人”演變而來的。原來在上世紀50年代,香港黑道人物常到餐館吃霸王餐,但潮州人也不是好惹的,香港第一大幫派“新義安”便是潮州幫。當年餐館伙計一旦發現有人前來吃霸王餐,便會大喊“打人”以召集伙伴和鄰近的老鄉一起對付吃白食的人。慢慢的香港人就將這種大排檔稱為“打冷檔”,比如香港潮籍美食家蔡瀾在《至上香腸》一文中就說:“香港打冷檔做的紅腸……”將打冷檔經營的潮式食物稱為“打冷”。

朥粕

朥粕即豬油渣。朥的本字是“膋”,指豬板油或肥肉。《詩經-信南山》說:“取其血膋。是烝是享,苾苾芬芬。”後來大概是認識“膋”字的人不多,才造了個形聲字“朥”。朥粕,說白了就是炸豬朥後剩下的糟粕。傳統的潮州菜極其看重豬朥,認為豬朥有植物油脂無法比擬的特別香味,比如炒芥藍菜和煎蚝烙,秘訣都是“厚朥、猛火、芳臊湯(魚露)”。傳統的潮式茶食,幾乎就是以厚朥和多糖為最大特色,比如朥餅、朥糕、豬朥糖等。做“羔燒白果”這道潮式甜品,要用到帶殼白果1000克,白糖700克,還有肥肉100克,肥肉丁50克,豬油50克,堪稱是甜香的極致。

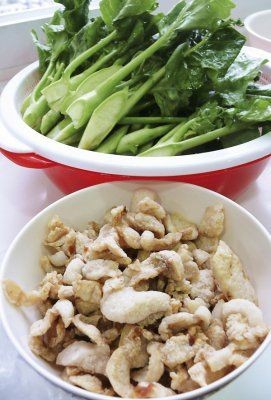

朥粕即豬油渣

豬朥用多了,朥粕自然也不會少。雖說是糟粕,但扔掉太可惜了,那麼跟豬朥一起用來炒菜吧,於是有了“朥粕炒芥藍”、“朥粕炒厚合(君達菜)”等潮菜名肴。只要是會吸油的蔬菜,像番薯葉、春菜、苋菜等,用朥粕同炒,准會產生特別的肥香。汕頭市郊烏汀一帶還有一種叫“朥粕糜”的小吃,流傳歷史悠久,以香辣著稱。做法是先將朥粕用水浸軟後洗淨,然後與辣醬煮熟並調好味;另用糯米煮成比較稀的白糜(粥)。客人來了,用海碗先舀糯米糜,再加煮好的朥粕,上面放些芫荽,一碗香噴噴浮著紅油的朥粕糜馬上端到客人面前。

賽大豬

潮汕民間游神賽會的一種,流行於澄海冠山、汕頭漁洲等鄉村。做法是將宰殺好的生豬、生羊一字擺開祭祀,讓神評比;誰家的豬羊最肥最大,誰家就能夠得到神最大的賜福。從人類學的角度看,賽大豬祈豐年屬於一種集體性的許願行為,是人與神的交易,在這過程中,神的靈驗轉變成可以用錢物衡量的商品。

賽大豬

以祭禮而論,賽大豬稱得上是一種高等級的祭獻。冠山於每年農歷正月十七日舉行,由鄉村的各宗族(祠堂)輪值舉祭,以一戶或多戶合認一頭豬,既能減少所費負擔又能及時處理掉祭祀後的豬肉。每年參賽的大豬頭數不等,常在500至700頭,每頭肥豬重量多在400斤上下,故賽會場面極其壯觀。漁洲又稱蔡社,全村人口較少,以蔡姓為主,故約定賽大豬每5年才舉辦一次,在蔡氏各房份間輪值。

《禮記-王制》說:“天子社稷皆太牢,諸侯社稷皆少牢。”按凡牛豬羊三牲全備者稱為太牢,只有豬羊者稱為少牢。韓愈《祭鳄魚文》開篇便說:“以羊一、豬一,投惡溪之潭水,以與鳄魚食。”說明當年他在潮州祭鳄時用的也是少牢之禮。賽大豬常見豬羊並用,與少牢有關,這一特點是很引人注目的。每頭參賽的大豬一經獻祭之人確認,就會得到精心的飼養和照料。這也與古代將畜牲從“始養之畜”變成“將用之牲”的祭禮相符合。

油泡

潮菜的油泡相當於粵菜(廣府菜)的拉油炒,簡單說就是將食物泡油後再翻炒調味的方法。以潮菜名肴“油泡鮮鱿”來說,做法一是要將鮮鱿刻上麥穗刀花並用濕生粉拌勻;二是將蒜茸用油炸至金黃後盛起,與辣椒末、魚露、味精、麻油、生粉一起用水開勻成碗芡候用;三是將鮮鱿在熱油中泡至八成熟,倒出濾油;四是重新落鼎,加入少量紹酒並用調好的碗芡炒勻後裝盤。

油泡

就烹饪技藝而言,油泡是一種很考較人的專業技術,要求烹饪者有良好的綜合素質和技能。油泡對原料品質要求較高,無論是鱿魚、鮮蝦、水雞(青蛙)、鳝魚或者螺片,都要選用生猛鮮活的才適用。油泡對刀工處理的要求也很嚴格,因為加熱的時間較短,很多材料需用花刀處理或用滾刀薄切,要求造型美觀,大小和厚薄要均勻。油泡還要求烹饪者熟練掌握芡汁的技術,芡汁的濃薄、用量和勾芡的時機都會對成菜的品質造成極大影響。最後很關鍵的一點,就是對油泡火候的掌握。不同的原料要用不同的油溫油泡,比如鮮鱿要用120℃~140℃的中溫油,肚尖要用180℃~200℃的中高溫油,如果火候掌握不好,成菜就會變韌變硬。

筍稚

潮州話“筍稚”本義是指幼嫩的竹筍,也即“稚筍”,引申義卻可以用來形容年少貌美、颀長白皙的女子,比如潮汕俗語“塊筍稚死”,就含有“這個小妮真漂亮”的意思。在這種比喻用法中,“筍稚”一方面是借用初生竹筍挺拔的形態,來表達“婷立”和“嬌嫩”的意義,另一方面用幼筍“稚質”和“稚秀”的特點來形容年輕女子的美貌秀麗。

筍稚

因為方言俗語經常提到稚筍,潮汕人對筍的品質特別苛求。按潮汕的竹筍品種多為俗稱大綠竹的麻竹,夏秋盛產時有三五斤一個的大肥筍,筍徑達一掌余長,吃起來就像梨子,一點兒渣都沒有。用這種筍做菜,即使是清水煮熟都好吃,但潮汕人仍然會有很多講究。比如強調筍絲一定要手工刀切口感才脆嫩,如果是做筍朥,則除了筍粒的刀法,連配料都要講究。這筍朥餡料的固定配方是:竹筍、蝦米、豬肉和香菇四種,少一樣都不行。因為用料昂貴,過去一般平民百姓不易吃到,因而還流傳有“乞食婆想食筍朥”這樣的俗語。

筍季的時候正好鴨子當令,這時有兩種著名的潮式筍鴨菜最值得推薦:一種是筍鴨湯;另一種是沙茶焖筍鴨,這時筍要切塊而不能切條,還要用“格”的刀法,即一剁一扳,因為格出來的糙面要比刀切更容易入味。

物食

潮州方言的“物食”專指零食。無論是街邊叫賣的各式小吃、油炸豆干、冒著熱氣的無米朥、手捏糖人,還是家裡鐵罐內的餅干和涼果、擺放在桌子上的潮州柑等等,只要是在正餐之外被用來充饑享用的食物,都被稱為“物食”。

物食