留下古鎮如詩如畫的絕美瞬間

日期:2016/12/14 10:34:24 編輯:中國古代建築 圖為和平古鎮老建築一瞥

圖為和平古鎮老建築一瞥筆者2010年大學畢業後就來到福建邵武參加工作,一年多來,常聽同事們談論和平古鎮的各種特色美食,什麼“熏烤鯉魚干”、“和平包糍”、“泥鳅鑽豆腐”、“和平田螺”、“和平米粉”、“和平豆腐”等,每次我都聽得直咽唾沫。前不久終於找到機會,來到了向往已久的名鎮。

雨後的古鎮別有一番風味,“空山新雨後,天氣晚來秋。明月松間照,清泉石上流。”也許王維的這首詩恰能描繪此時的情景。整座古鎮的街道、縱橫交錯的大小巷道,都是用青石板鋪成,兩邊嵌鋪著大小不一的鵝卵石。雨後的石板塊塊光潔如鏡,鵝卵石更是晶晶瑩瑩的,惹得不少攝影愛好者駐足拍攝,留下這如詩如畫的絕美瞬間。

已被列入中國歷史文化名鎮的和平古鎮,有著4000多年歷史,始建於唐朝,古時候曾是邵武通往江西、泰寧、建寧、汀洲的咽喉,福建出省三道之一“愁思嶺”就在其境內。和平古稱“禾坪”,意為地勢平坦,糧食豐足。其建築結構呈古城堡式,極為罕見。

貫穿古鎮南北的一條舊市街,被譽為“福建第一街”。走在街上,一股濃郁的香味隨風飄來,嘴饞的我心裡暗喜,早晨餓著肚子沒吃飯,就等著這一頓了。聽著“滋啦”一聲,嫩白的和平豆腐下鍋,待煎炸呈金黃色後撈起,接著放進漂浮著紅色湯汁的辣椒油中過一遍,一份飄香四溢的和平豆腐就算制作完成了。我迫不及待地夾起豆腐咬了一口,嫩香微辣,入口柔順,在這冷冷的早春,吃上一塊和平豆腐,實在是爽快至極。難怪不少游人品嘗完了,還爭著搶著要打包回去給家裡人嘗嘗。

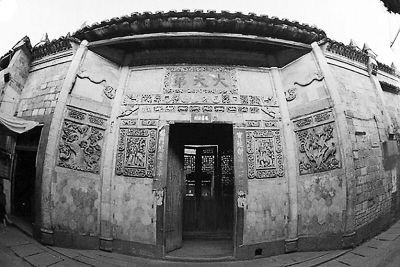

喝著有“閩酒當以為第一”之譽的農家水酒,我備感惬意。酒足飯飽,接下去就要開始真正的古鎮之旅了。我看著指示圖,將古鎮旅程的第一站定在了和平書院。據導游介紹,自開科取仕以來,和平古鎮共出了137名進士,享有“進士之鄉”的美譽。和平書院始建於後唐,創始人是黃峭。黃峭官至五代後唐工部侍郎,歸隱後便創辦了和平書院。現今,黃氏後裔已遍布世界各大洲,數量多達4000多萬人,和平古鎮也成為一條聯系海內外黃氏後裔的紐帶。來到書院門前,“和平書院”4個大字蒼勁有力,據說是由宋代著名理學大師朱熹所書。北向大門的官帽設計,反映出“學而優則仕”的傳統思想;而由三扇門形成的品字,則意味著要當有品德、有品行、有品級的好官、高官,這樣才能造福一方,為民請命。木雕月梁、天開文運、十三級階……書院的點點滴滴就像是一滴滴的墨水,飄散著淡淡的馨香。

跟隨著導游,我們又相繼參觀了縣丞署、李氏大夫第、黃氏大夫第、廖氏大夫第、司馬第、郎官第、“恩光”宅、“貢元”宅等景點,這些宅子建築形式風格相近,卻又有所區別,每棟建築門樓的設計都極具特色,上面的各式磚雕都是由能工巧匠打造而成,人物形象栩栩如生,仿佛向我們訴說著一個個流傳千古的故事。

站在城門下,回望夕陽下的古鎮,我想象著當年一幅幅如歌、如畫、如夢一般的畫面。這裡的先民們日出而作、日落而息,用汗水澆灌著農田;孩童們踩著青石板相互追逐打鬧,爽朗笑聲回蕩在一條條蜿蜒的雨巷……

- 上一頁:讓你忘記外面大千世界的前童古鎮

- 下一頁:湖北省旅游名鎮——房縣野人谷鎮

熱門文章

熱門圖文