古城的小河是一種情結

日期:2016/12/14 10:01:11 編輯:古代建築史

我離開昆陽古城已經有些年了,但我對故鄉的憶舊之情仍無減弱,而是越來越濃郁。特別是每當想起古城的小河來,或者是與朋友談起這些好似活生生的河流來,我就會激發起一種情結。我曾經在《匯水河念想》裡寫道:“千年河潦繞城流,可濯可烹勝碧湫。不忍清灣成硬道,柔波軟水夢常留。”

是啊,我的童年是貧苦的,但也是甜蜜的。人們常常要把那些吃得不好和穿得不暖的零碎苦忘記,卻要把小時候的一些趣事記得很牢。每當我回憶起兒時的生活,總是與小河有著千絲萬縷的關聯。

我家住在昆陽古城的西郊,九凰山腳下。對那個地方的美麗,清代張綦毋就有唱詠:“長街白石通西郭,隱隱溪山入遠村。”一年四季涓涓細流的溪水,汩汩而下的澗泉,像無數條絲帶匯流在古城內外的小河裡,我家就在小河的岸邊上住。

古城不大,形狀橢圓,似有一座園林樣的美麗,這種美麗的景象都是小河帶來的。雙山青翠倒映,小河在城內外穿梭,整座古城仿佛就是小河的世界。據舊志載,城內的小河有白石河、腰帶河、考棚河、倉河、運糧河、雅河。而周圍與之相連的環城河就更多了,有靛清河、龍河、匯水河、宕洋河、埭莊河、張宅河等。城內外的小河“俱通小舟,載米至所前輸納,水質清淨,可濯可烹。”當然,志書上對這些小河的寫照,雖真實,然離我們遠了點,享用小河的恩澤是祖輩們的福分,輪不到我等了,正像他們不能享用電視電影一樣。

我小時候的小河還是保護得很好的。就說龍河,她很寬,平陽至瑞安的小輪船能在河中央轉彎調頭,輪船埠頭很大也很熱鬧,農民進城載物,稻谷征購,姑娘們洗刷都要在這河埠頭的青石板上進行。小河上的輪船一天四趟對著開,喇叭叫著,雄赳赳地穿過匯水河,進入龍河。母親常說,“瑞安輪唱來了,該煮飯了。”“平陽輪出橋了,該上學了。”那時人們很少有鐘表,都把輪船的叫鳴當成作息的時間。龍河的水質特好,因為河底有山脈湧動,我就是喝這龍河的水長大的。老人們說,龍河很深,深得莫測,就是百年不遇的大旱天也不干枯。我親眼看到,文革中的1969年,萬全洋的河流都干了,河坎也塌陷了不少,可龍河還是一汪碧水,很遠地方的群眾也來此汲水。龍河幫著我們渡過了大旱之年。龍河裡還有許多的魚蝦,就是不會釣魚的,也不會空手而歸,因為那裡的“鲫魚板”多得很,魚常常不是正常吃餌料上鉤的,鉤常扎在魚背和尾巴上給勾上來的。六月天放暑假,我與小伙伴們每天都要在龍河邊上那叢綠竹蔭下垂釣,回家時都會有小魚在臉盆裡游動,弟弟妹妹都說我這當哥哥的有本事。可是現在呢,這條我心中的母親河,已經被填了,取代她的是菜市場了。

再說雅河,上小學時,我一天要四次走過雅河上的弓橋。她坐落在學校門前的拐彎處,橋身是由五塊六米長的弓形的石板鋪成的。橋下長年流水潺潺,還長著茂盛的水草,農民常在這裡撈草喂豬。這條河迤連考棚河,延伸至東水門,匯歸到東塘河。如今這條清如許的河流也被填成一條鬧市的街路了,冠名為“雅河路”。

沿著解放路有一條南北走向的小河,細細長長,人稱腰帶河,像金絲玉帶緊系在少女纖細的腰身,給小城增添了幾分妩媚。那條河不寬,但小船可由這條腰帶河直接進入市心,河上架有幾座小木橋,兩岸人家屋檐可及,笑語可聞。如今這條河也靜靜地躺在了市民新住宅底下了。

古城裡的幾十條小河,都消失了,只留下一些美好的記憶在我心裡。“雙山如斗牛,清泉夾道流。”這是古代的文人對我家鄉古城的描繪,那氣勢雄偉的九凰山和東門山依舊,卻少了夾道流的雙溪和蜿蜒在城內外的小河。前不久,一位在國外工作多年的兒時朋友回鄉探親,他對我說,幾年沒回家,變化真大,差一點就迷路在十字街頭了,家鄉的新樓比國外一些大城市的建築還要豪華。頓時他又顯得深重地說,這裡少了許多小河,少了留給我們下一代能玩紙船的小溪,少了能讓我們下一代釣著好多“白小鬼”、“細鱗魚”的小河。我聽了有長久的感慨。

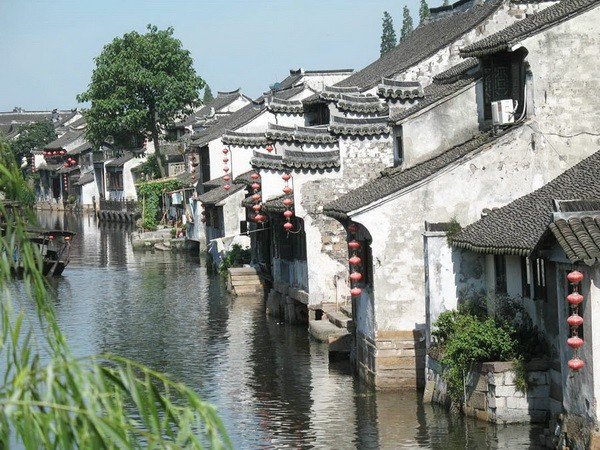

前幾年,我也看了被稱作浙北三大古鎮的嘉善的西塘、湖州的南浔、桐鄉的烏鎮。它們的出名,不就是保持著“落後”嗎?那些令年輕人不敢住的潮濕的小木屋,那些連自行車都不能騎的石板路,還有那些交叉無序的小河,怎不叫“落後”!可是在人們崇尚自然,尋求真樸,熱愛生態的今天,這就被譽為文化了。連那些高高鼻子的老外和世界級的學者,都要對這些古鎮豎起拇指稱贊。我想,我的古城裡的小河能“落後”到今天,能不比它們強多了?那不就是一筆珍貴的遺產了?想到這裡我就頓足,想到這裡,我就想疾呼:“回來吧!古城的小河。”其實,頓足的做法與喚回小河的想法是沒用的,忘掉過去的,珍惜擁有的,才是現實。讓我們珍惜和保護好古城如今僅存的幾條小河吧!(張聲和)杭州2月17日電

- 上一頁:周莊的特色民俗“吃講茶”

- 下一頁:勝芳古鎮——民俗文化的中流砥柱