千年古村的耕讀記憶

日期:2016/12/14 9:58:02 編輯:古代建築史 展牆上掛滿了不同年代、不同材質制成的“筷子籠”。

展牆上掛滿了不同年代、不同材質制成的“筷子籠”。

制作於道光十四年,刻鑄有“正心無私”,專用於當地“北山書院”的燈盞。

1936年的“賣兒契”記載著當地人的一段悲痛歷史。

1936年的“賣兒契”記載著當地人的一段悲痛歷史。 張書巖在2噸重的木制搾油機前向游人介紹古老的搾油方法。

張書巖在2噸重的木制搾油機前向游人介紹古老的搾油方法。 仍可操作的木制傳統布帶織機。

仍可操作的木制傳統布帶織機。

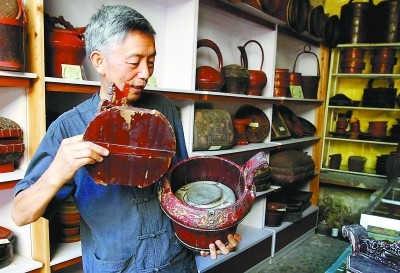

在民俗文物展館,上世紀20年代制作的木質保溫桶別具特色。

耕讀文化大觀園經常迎來各地的游人,張書巖總是不厭其煩,拉高嗓門向人們講解。

耕讀文化大觀園經常迎來各地的游人,張書巖總是不厭其煩,拉高嗓門向人們講解。四年前,在寧德市屏南縣漈頭村第一次看到村民收藏的古代聖旨和成片古民居時,記者就感受到了這座千年古村的文化底蘊,遺憾的是無人去整理。四年後,當記者再次來到漈頭村,眼前一座“耕讀文化大觀園”讓人倍感驚喜。

耕讀文化大觀園是一個以千年古村漈頭農耕文化為基礎,依托11座明清風格的古民居而建的大型展區,面積超過3000平方米,分成農村文化博物館、古代農村家居展示館、農村民俗風情館、農耕文化體驗館等9個展館,收入歷代文物展品近萬件。這些展品都與農民、農事、農業有關,主要來源於漈頭古村及其周邊地區,來自當地的平民百姓,其中,最大展品是連片的清代古民居,最小的則是當地農民曾用過的一個頂箍。

在大觀園,我們見到了正在忙碌的園主64歲的退休老人張書巖。他說,這些年社會變遷之大前所未有,如果再不搶救和保護農村的古文物,農耕文明就會徹底在人們的記憶中消失。2009年,剛一退休的張書巖毅然離城,回到家鄉漈頭村開始了耕讀文物保護事業,幾經艱難創辦起了這個大觀園。起初,展品以收集本村的為主,之後逐漸向周邊擴展,展品的數量也從原來的幾千件擴充到了目前的近萬件。這些展品都是通過購、借、贈、租等方式征集而來,為了大觀園,張書巖投入了近百萬元。

大觀園的創辦讓沉寂多年的漈頭千年古村重新煥發出了生機,慕名前來參觀的游人逐年增加,不少中外游客和專家看後紛紛留言,贊揚耕讀文化大觀園保護了民間文化的遺產,留住了耕讀文化的記憶。

- 上一頁:中國歷史文化古城鎮保護修復後繼有人

- 下一頁:風韻猶存的古老小鎮

熱門文章

熱門圖文