山西行·早期建築圖片整理第一彈——唐孑雙璧

日期:2016/12/15 0:36:09 編輯:古代建築史

“佛告金剛密王言:我滅度後,於此南瞻部洲東北方有國名大震那,其中有山名五頂,文殊弟子游行居住,為諸眾生於中說法。”

——佛說文殊師利寶藏陀羅尼經

唐代為我國中央集權君主制社會的高峰時期,留下了眾多文化藝術珍品,也寄托了國人無盡的追思。而在建築上,唐代更是中國木結構建築發展至成熟定型的階段 ——或套用梁先生定義,“豪勁時期”至“醇和時期”,代表了極高的工程、藝術成就。可惜的是,由於種種原因,現存唐代木結構建築只有橫跨中晚唐短短不到100年間的寥寥數座而已,其中就包括了五台地區的唐構雙璧:“最大”的佛光寺東大殿與“最早”的南禅寺大殿。

本次山西之行因行程安排關系,只有幸瞻仰了四唐構中的此二尊,下面是關於兩座唐構的部分圖片整理。(施工完前請勿插樓)

一. 佛光寺東大殿

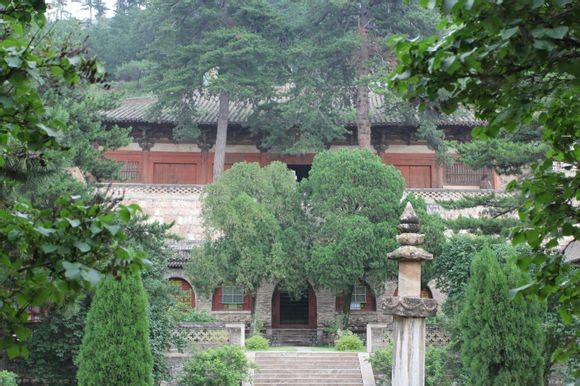

佛光寺,位於山西省五台縣豆村鎮北6公裡的佛光山,傳建於北魏孝文帝間,隋唐時已為五台名剎,“基殿橫空,等級相次”。唐會昌五年滅法,佛寺“荒頓”,及大中元年,沙門願誠奏請修靈山聖跡,唐宣宗“特許修營佛光一寺”,願誠主持重建大佛殿,並有“敕河東節度使觀察處置等使檢校吏部尚書兼御史大夫鄭涓”護持,“上都女弟子寧公遇”送供,“故右軍中尉王守澄”“澤州功曹參軍張公長”助造。工程大中三年(849)始,大中十一年(857)畢,成為今日所見之佛光寺東大殿。大殿座東面西,面闊七間,進深八椽,四阿殿身,地盤合宋制金廂斗底槽;明次間各17尺合5米,盡間及進深一間各14.8尺合4.4米,殿內存有完整唐塑佛像群(包括供養人及住持沙門)及明塑500羅漢(余291)。東大殿為世界上現存規模最大,等級最高,保存最完好的唐代木構建築。

佛光寺道路交通不便,且近期山西各處各種修路,自駕前往者需留意;其他游客可乘公交車至豆村鎮,再順當地人指示步行數公裡前往。

東大殿坐落在一攔山腰而修的高台之上,立面拍攝不便;台座梯級甚陡。

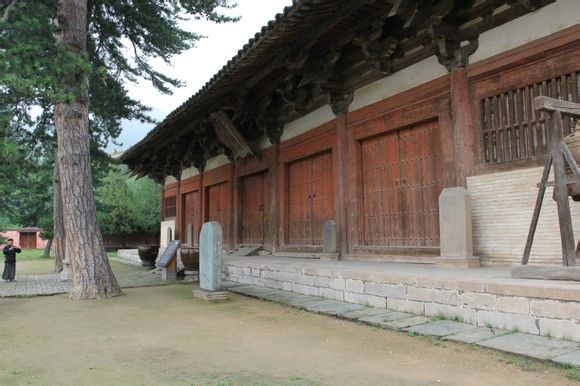

中五間施板門,皆為晚唐遺構(明代曾有拆解重裝)。

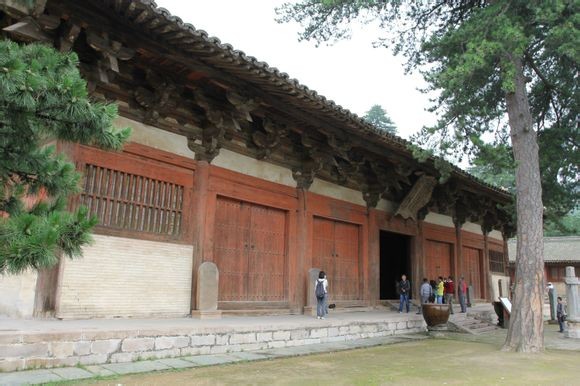

盡間開直棂窗。大殿柱頭雙抄重昂七鋪作,一分合營造尺0.7寸,比宋制一等材相對高出一~兩級。扶壁用令栱上施多重素枋,補間於第一重素枋上出雙抄令栱,為遼五代及宋初北方常做法。

轉角做法。二跳跳頭施鴛鴦交手重拱,轉過轉角後跳出支承替木;用由昂,上承寶瓶及老角梁。角部做法奇特,除生頭木外,別施斜木一組,內起於生頭木根部,外搭在老角梁上,與老角梁上皮平。檐椽為原材,前端卻被卷殺為方形,老角梁短於檐椽,上疊子角梁。綜合來看,轉角之角梁,布椽應經過較為激烈之改造。

“佛光陣容禅寺”匾額,明正統三年重修工程完畢時立;萬歷十五年(尼瑪好年份),天皇敕賜“真容古剎”。可見大殿柱頭栌斗僅突出牆面部分作卷殺,牆內部分為方木原型,本應被栱眼壁粉刷遮蔽,唯轉角栌斗完全卷殺。

柱頭雙抄重昂,二跳上施重拱扶羅漢枋,令栱外出翼形耍頭。大殿單橫栱一律等長,無瓜栱,令栱之分。

前檐補間鋪作批竹耍頭,一跳跳頭作雲栱;華栱皆作單材。《法式》中柱頭鋪作足材華栱,補間鋪作單材華栱之制,溯源至少可以至此。

大殿地栿,門檻及立頰,亦為晚唐原構。

門檻及立頰空心、以版合成,做法奇特。可見大殿前檐蓮瓣柱礎雕飾精美。

大殿前檐。

- 上一頁:武當山映象

- 下一頁:紹興:江南水鄉的醇香記憶