存留在黃河上游的貴德古城

日期:2016/12/14 18:44:51 編輯:古代建築史

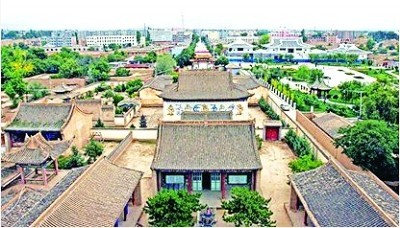

古城鳥瞰

“天下黃河貴德清”。黃河途經貴德境內的清清河水幾千年來吸引了無數關注的目光。然而在觀賞了清清黃河水後,人們又驚奇地發現,這裡還有一處保存完整的貴德古城和一座獨具特色的明清古建築群。

有研究者這樣說,貴德的古建築群是一處集儒、釋、道為一體,摒棄門戶之見,互相依存、取長補短且布局獨特的古建築精品。整體建築采用中國傳統的中軸線左右對稱的形式,單體建築以甘肅、青海兩地傳統特色為主,富麗堂皇,其建築格式和特色國內罕見,具有極高的歷史文物價值和建築藝術價值。

古城變遷

據《貴德史話》記載:貴德舊為吐蕃地,早在西秦滅涼後不久,吐谷渾占領此地,首領阿豹就始築澆河城。元代至元年間置貴德州,再次築城,後廢。明洪武三年,征西將軍鄧愈開赴其地,七年,委河州左衛指揮修築土城。八年,設守御千戶所,至十二年土城告竣,萬歷十八年增修。

據貴德縣旅游局工作人員介紹,貴德古城始建於明洪武十三年(公元1380年),萬歷十八年增修,至今有600多年歷史。城牆基本保存完好。城牆內的明清建築群始建於明萬歷年間,又經清朝道光、光緒年間擴建重修,形成今日之規模,占地面積約3.5萬平方米,建築面積3060平方米。

貴德古城呈正方形,南北二城門外皆有甕城。南甕城門東向,北甕城門西向,均為明後期築成。南甕城內有坐南向北的關帝廟,雕梁畫棟,檐下用木柵欄護圍。南門頂建有城樓,在清同治六年變亂中被焚,後修復,上下兩層。

據當地史料記載,大約在民國初期古城北門甕城失修,因為雨水過多,造成城牆多處塌陷,危及北城門及北門頂真武殿。民國18年,時任國民政府縣長的姚鈞在地方捐助下重新修復,並親筆書定“太平門”木刻匾額。目前南城門上的磚刻“天啟門”、甕城門上有磚刻“河陰重鎮”橫匾依舊保存完好。

據當地文化部門工作人員介紹,在城內街市南北向的有南門街、北門街(後稱王家街)、倉門街、北向街共4條。以今南北街為界,當時東側有何家街(後改為興文卷)、衙門街等。

昔日繁華

據了解,貴德城裡的街巷大概是從明清時代逐步行成的。除了官方衙署倉庫、武場、社校外還有寺廟、祠觀和部分商貿店鋪、民居院落。據當地史志記載,在清同治前後,這些官方建築、宗教建築和民間建築的面積基本上各占三分之一左右。

鼓樓街,名稱來歷不祥,後稱田家街。當地史料記載,清同治時有田姓一戶居住,後家道敗落。

寺門街(後稱蔣家街),此街北邊原有清真寺,寺門南向,因此而得名。同治六年。寺院被焚毀於戰火。據貴德縣文化局負責人介紹,1939年,時任貴德縣縣長的吳世瑾在此開辦造紙廠,用狼毒根、馬蔺草作原料,制造草麻紙,在遠近頗有名氣。

法院街在過去並沒有街名,清代儒學訓導署在這條街上,民國34年設立地方法院後就有了今天的名稱。據《貴德史話》記載:此街居民趙姓一戶,祖籍秦州禮店(甘肅隴西縣一帶)。祖先趙鑒,明洪武時期贈武略將軍,官至副千戶,轄貴德東山趙家溝。城內建將軍府(已故趙冠華住宅處),門巷前有木牌坊,至1949年前後尚存。明洪武27年,皇帝加封表彰,有黃緞繡青龍邊的“浩敕”,原趙氏光祖保存,後被青海省檔案館收藏。

關於趙鑒本人事跡,《西寧府新志》記載:“趙鑒,貴德人,本秦州籍,洪武十九年,以鎮撫剿野麻谷賊番,親提兵至界察形勢。密林內番賊猝至,迎敵身著數矢,仍力疾戰,右脅又傷,為賊所執,不屈,遂遇害。事聞,贈忠顯將軍,世襲千戶,子镛襲。”據《貴德縣志》記載,趙氏對趙家溝八莊轄地的治制沿襲至民國時期,該地居民每年向將軍府納糧應差。

推薦閱讀:

風雨籬笆樓 撒拉族東遷的背影

歷史見證和縮影的天水古民居

姜維城 岷江上游的悠悠古城

甘肅第一大墩 金塔烽火台

孔夫子廟

古城遺存

貴德古城內,從明初至清乾隆十二年(1746)繁華熱鬧了一個時期,以後商業貿易市場逐漸移到了城外。城外街面上商號店鋪相連,旅店攤販栉比。據《貴德史話》記載:被稱作“貴德王”的馬元海初到時貴德孓然一身,寄居在郭拉村祁之燦(清朝貢生)之家,但數十年之後馬元海先後大興土木修建了郭拉公館、石家糟“熙圓”、河西格爾加“花亭”等私邸,還在今高紅崖、新街、多哇、尖扎康楊等地修了簡易的公館。在城外街面上馬元海占地修建的磚木結構三面兩層樓房30余間,大門頂有其秘書王翼天書寫的“本固枝榮”的匾額。

貴德歷史上最繁榮的街市莫過於東街,這條街起自北關藥王樓,經東柵門直通黃河滴水崖渡口。

據貴德縣旅游局工作人員介紹,衛門街在明末還有蒙古人居住,故有達子街名稱,並有把總、照磨署。東城牆根有小校場,占地40余畝。同治六年毀於兵火,後有韓氏一門居住(已遷居西寧)。街口有水渠口,稱韓家壩,是城中分水口,今人不知韓家,但知韓家壩。

韓家兩代敕封“文林郎’的有韓鎮三、韓家明,貢生韓家聲特授合水訓導。庠生韓家起,凜生韓家鑒。韓家明之子韓樹義、孫韓博,光緒二十七年(1901年)父子同科榮中舉人。韓家門楣上有“父子同科”匾額直掛到民國後期。韓家後人多有成才者,出了好多大學生,有多人考入的還是北大、清華、北師大等名牌大學,因此韓家在當地有“大學生搖籃”的美稱。

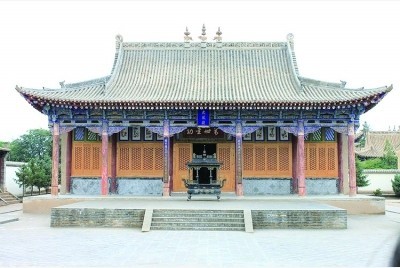

玉皇古閣

文廟和玉皇閣是現存明清古建築群最具代表性的建築。這處古建築群位於貴德縣河陰鎮,史料記載,明萬歷十七年(公元1589年),為鞏固統治,教化民風,保佑“皇圖永固,時歲享昌”,乃“恭擇城中場地,創修玉皇聖閣”,歷時四年峻工。至清道光十七(1837)年,玉皇閣重建、擴建工程告峻。清同治六年,玉皇閣毀於戰火,現存古建築群是光緒年間依次重建。該建築群占地面積61畝,建築面積4915平方米,是一處廟觀相互毗鄰,集儒、道、佛為一體,摒棄門戶之見,並存相依,布局獨特的古建築精品。整體建築采用中國傳統的中軸線左右對稱的形式,單體建築以甘肅、青海兩地傳統特色為主,富麗堂皇,布局國內罕見,極具歷史文物價值和建築藝術價值。

玉皇閣是貴德標志性的建築,國家級文物保護單位。對於本地人,玉皇閣是驕傲,它在青海類似的建築中數第一呢。對於外地人來說,知道貴德的人一般都知道玉皇閣,到了貴德就必到玉皇閣。

玉皇閣是建築在土築磚包、高9.9米台地上的三層歇山頂式閣樓,坐北朝南,閣高15.6米,總高25.5米。閣樓斗拱襯托,雕梁畫柱。屋脊樓空磚雕飾以龍獸,四豎脊殿角飛起,下掛風鈴。踏上32級磚砌台階,便來到閣樓第一層屏風式門前,兩側花牆下磚牆各以三條磚雕花草圖案裝飾,浮雕刀法細膩精確,線條流暢。

玉皇閣初名萬壽觀,始建於明萬歷二十年,清道光十一年增修,同治六年毀於兵燹,民國二年重修。它前有文廟,東有關岳廟,西有城隍廟,整個建築布局緊湊,中心突出,合起來凸顯出它的宏大氣魄和精巧華麗。

玉皇閣古建築群坐落在縣城北大街北端。玉皇閣的第一道門是文廟前的棂星門。這是一座虎殿頂牌樓,三開間,中間寬而兩邊間略窄。門楣牌匾上“騰蛟起鳳”4個大字蒼勁有力,神采飛揚。進棂星門,走下數級石階,就來到了文廟前院。院中間是一座裝有雕花護欄的水泥拱橋,建在橢圓形水池——泮池上。貴德縣文化局工作人員告訴記者,泮池,原為學宮前的水池,是當年文人墨客們飲酒賦詩、賞月抒懷的地方,一般都建在有文廟的地方。

推薦閱讀:

風雨籬笆樓 撒拉族東遷的背影

歷史見證和縮影的天水古民居

姜維城 岷江上游的悠悠古城

甘肅第一大墩 金塔烽火台

- 上一頁:中國皇家禅林·四川廣德寺

- 下一頁:風雨籬笆樓 撒拉族東遷的背影