合院式住宅

日期:2016/12/16 20:08:37 編輯:古代建築史

在四川出土的漢代墓室畫像磚上可以見到一幅當時住宅的圖像,住宅分左右兩部分,左側由大門、廳、堂和兩邊的廊屋前後組成兩層院落,是主人居住的地方;右側有廚房、水井和高起做瞭望用的望樓。這種由四周房屋圍合的住宅稱為合院式住宅,也就是人民常說的四合院。

1、山西四合院

山西的四合院典型的為山西晉商的住宅大院,因為它們是山西鄉村住房中最為講究的,從王家大院和喬家大院的連片住宅中看到的是呈狹長型的四合院,雖然這些住宅的前面並不開商鋪,但是窄而長的院落也多用垂花門分為前後兩院。

2、江南天井院

江南地區氣候多雨潮濕,而夏季炎熱,加之人口眾多,人均土地面積小,人們沒有較寬的土地興建眾多住宅,於是在江南出現了一種占地較小的合院式住宅,它們的基本形式是由四面兩層樓房或三面樓房一面院牆圍合成院,前者為四合院,後者為三合院,四周樓房緊密相聯不留空隙,中間圍合成的院落很小,如同井底望天的天井,所以稱為天井院。這樣的天井院占地面積很小,可供使用的房間比較多。在安徽、浙江、江西、湖南和廣西等等江南地區的農村大多采用這種天井院式住宅。

3、窯洞院

窯洞院是北方黃土高原地區由百姓創造的一種住宅形式。由於黃土高原自然條件惡劣,干旱少雨,土質比較堅密,當地人們用鐵鎬和鐵鍬向裡挖出圓券頂的洞穴,洞內用土柸砌出睡覺的炕和做飯的灶台,這是人們足以棲身的簡易住房。為了生活方便人們多在窯洞前用土牆圍成小院,有的還在院內修建幾間小屋,形成一個窯洞院。

4、雲南大理四合院

大理是白族百姓聚居的白族自治州,自古與漢族在經濟和文化上交流頻繁,住房也多采用四合院的形式,白族四合院一般有三坊一照壁、四合五天井和'一顆印"住宅。三坊一照壁和四合五天井中央的天井面積比較大,人居其中,沒有南方天井院那種閉塞之感。“一顆印”式住宅出現在用地緊張的山區農村,它的標准布局為正房三間,兩側廂房各兩間,四周房屋皆為兩層,相互連接圍合成中央的小天井,這種外形規整、高牆合圍方整如印石的住宅當地人們成為“一顆印”。

5、福建土樓

福建土樓基本出現在福建南部永定、南靖地區農村,其中圓形土樓最具有代表性,它的外牆用夯土築造,是當地客家人為了自身安全而聚居的一種大型住宅。它的特征一時規模大;二是堅實而安全。

圓形土樓的外直徑可達到70多米,外環房屋高有四層,外環可以加建一到兩圈內環屋,可同時居住三百多人。土樓裡有臥室、廚房、雜物間,土樓中央有祠堂,中央的院落可以晾曬糧食、手工藝制作和家務勞動等等,院中有水井和儲糧的谷倉供族人使用,人們的生活所需土樓大部分都可以解決了。

開封劉青霞故居,北方風格的四合院

北京四合院

陳萬寶莊園內的四合院與戲樓

陳萬寶莊園始建於清同治元年(1862年),占地面積達 7026.2平方米,有房屋120余間,經300名工匠歷時12年,耗銀數萬兩而建成。其年代之久遠、規模之宏大、做工之精妙,極其罕見。莊園曾在民國初年獲“能工巧匠”銀樽獎.

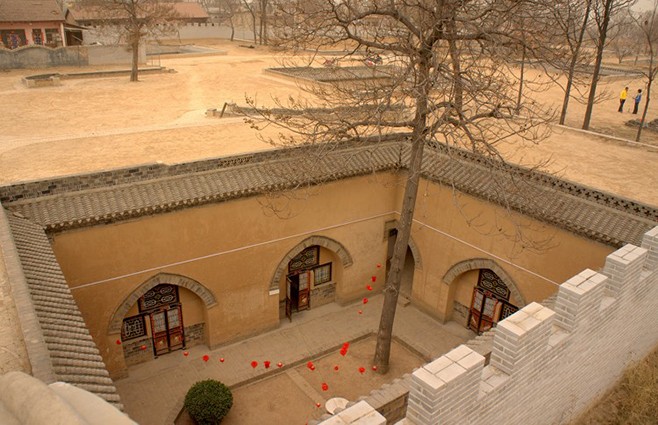

黃土高原上的地下四合院--地坑院

在河南省陝縣的陝塬上,在漫天黃沙塵在渾黃的天空下黃土構成的黃色的塬,塬上黃色的土地,黃色土地下挖的深深的坑;深深的黃土坑裡四壁上是一孔孔的窯洞,由此組成了奇特的民居——地坑院,又稱為黃土高原上的地下四合院。地坑窯院又稱“下沉式窯院”、“天井窯院”,當地村民俗稱“地坑院”。它是在平地上向下挖6米左右,形成大小不一的方形或矩形土坑,然後在四壁鑿出窯洞,供人居住的一種建築形式,是豫西地區特有的一種民間建築類型,居今已經有數千年的歷史。作為一種古老而神奇的民居樣式,地坑窯院蘊藏著豐富的文化、歷史和科學,是古代勞動人民智慧的結晶 ,反映了一定社會歷史階段人們的宗教信仰、社會壯況、經濟發展水平等,它記錄著更多的社會歷史發展軌跡和信息,在窯洞類居住環境中獨具特色,被稱為中國北方的“地下四合院”。

從這往遠看,有很多的地坑院排列著;可以看到一個地坑院的入口,從這裡下去,拐一個彎再下走,就可以進到院裡了;地坑院裡的樹長出地面。和遠處的樹組成一片樹林。

熱門文章

熱門圖文