姜維城 岷江上游的悠悠古城

日期:2016/12/14 18:44:53 編輯:古代建築史

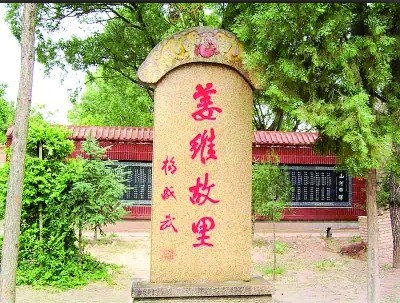

姜維故裡

石牆

石牆

“少年初出天水關,每論戰,諸葛善。萬裡戎機,臨危坐不亂。鐵馬不掩書生氣,點江山,圖興漢。九伐爭奈蜀道難。常妙算,敵心顫。東風正好,幾度傷心還。千古智勇後庭患,易水寒,騷人歎。”這首《憶伯約》裡能和諸葛論戰,萬裡戎機臨危不亂的“少年”,有一個響亮的名字——姜維。即使在《三國志》記載的無數具有雄才武略的歷史英雄中,他也是不容小觑的一個。在天水關驚出諸葛亮一身冷汗,與趙子龍對陣相搏,後來又屯兵興漢,生謀誅鄧艾,死殺谯周……這些事例隨便哪一個,都可看出姜伯約的雄才武略來。雖懷一腔熱血屈死亂軍中,但其才略故事卻流傳千古,留下“姜維之心,始終為漢,千載之下,炳炳如丹”的美名。

走進姜維城,我們小心地去觸摸一段塵封的往事。

孔明後任

據《後漢書·西羌傳》記載:“西羌之本,姜姓之別也。”從中可以看出,姜維是三國時期為數不多的少數民族“干部”之一。

姜維,字伯約,公元202年出生於天水冀縣(今甘肅天水甘谷東)。三國時期蜀漢名將,第五代托孤大臣。原為曹魏天水郡(今甘肅天水市轄域)中郎將,因被當時天水太守馬遵懷疑有異心而棄於上邽城外,改投諸葛亮軍中,至中郎將。曾隨諸葛亮九出祁山,後亮病死五丈原,姜維秘不發喪,嚇退司馬懿追兵。回漢中後,維先困於費祎裁制,後亂於宦臣黃皓專權,但仍堅持諸葛亮定下的以攻為守的策略,11次兵伐中原。等到蜀主降魏,姜維先假意歸降,伺機重扶漢室。後因策鐘會反叛失敗,被魏兵殺害。

姜維一生可謂是活得驚心動魄。在三國群雄爭霸的時候由一介書生(曾任郡中上計掾、州中從事,都為文官)成長為有勇有謀的一代名將,歷經同袍遺棄,經歷無數生死變故,依舊不改當年氣色,堪稱偉丈夫。諸葛亮稱贊姜維:“姜伯約忠勤時事,思慮精密,考其所有,永南、季常諸人不如也。其人,涼州上士也。”就連同為大將的魏國關內侯鐘會也稱贊他“公侯以文武之德,懷邁世之略,功濟巴、漢,聲暢華夏,遠近莫不歸名”。

姜維在繼承和貫徹諸葛亮的“和夷”政策、改善民族關系、加強民族團結方面,也作了許多努力,有一定貢獻。諸葛亮死後,姜維為涼州刺史。公元247年,汶山(今四川茂汶)變亂,姜維率兵前往平定。隨後又出兵隴西、南安、金城一帶,大戰魏將郭淮、夏侯霸於洮西。這兩次出兵,他都注意貫徹諸葛亮生前的“和夷”政策,安撫了少數民族,調整了民族關系,實現了民族團結的願望。

將軍謀略

建興九年,也就是公元231年,世代居住於汶山(古“汶”“岷”通用,今為岷山)的羌人暴動,大將姜維、馬忠、張嶷領兵征討汶山反叛勢力,曾先後在汶山、理縣的維關和雜谷腦等地屯兵築城,16年後,姜維又在威州岷江東岸之台地上築城,稱“姜維城”。隨後他又出兵隴西、南安、金城一帶,與魏將郭淮、夏侯霸大戰於洮西。這兩次出兵,姜維都謹遵諸葛亮生前定下的“和夷”政策,利用自己是少數民族將領的身份優勢,安撫了周邊諸多少數民族。可以說,從五丈原退守漢中後,貫穿於姜維軍事政治生涯的,就只有“出祁山”和“和夷”。迫於費祎的裁制和宦官黃皓的讒言,姜維出漢中而屯兵於威州岷江畔。

姜維是一個歷史上是非功過爭議頗多的重要人物。姜維歸蜀之際就受到諸葛亮垂青並賦予重任,“敏於軍事既有膽義深解兵意。”“好學不倦清素節約”,表明他是一個韬略過人、操守可頌的俊傑。

有人說,諸葛亮特別器重姜維,除了姜維自身的才略之外,主要是因為姜維是少數民族將領,熟悉民族地區的人情世俗及自然形勢。重用他不僅有利北伐,而且體現了“和夷”政策。這種說法有一定道理。所以說既是將軍,又可以說是謀士。

悠悠古城

姜維城在今汶川縣威州鎮。威州古屬冉毵部,四面環山,堡子關雄踞雜谷腦河與岷江之間,有“三山雄秀,二水爭流”之譽,歷來為兵家必爭之地。而姜維城就坐落於此。

姜維城遺址是岷江上游一處極具代表性的重要遺址。舊稱古城坪位於汶川縣威州鎮南溝左側二級台地的平坦處,遺址分布范圍約2.5平方公裡。沿著姜維城盤山公路一路而上,立於昔日大將軍指揮千軍的點將台,置身茫茫天地間,頓生曠世滄桑之感。古城牆全用泥土夯築而成,雖然歷經千年風雨,其城牆垛口尤清晰可辨,依舊雄偉壯觀。

姜維城雖然因姜維屯兵於此而命名,但其歷史並不僅僅只限於三國時代。從新石器時代到開始,人類就在這裡繁衍生息。古城遺址群有著豐富的地面遺存和地下文物。

在20世紀二三十年代,人們在威州鎮南溝左側二級台地的北邊發現了新石器時代的彩陶文化。進入新世紀後,經國家文物局批准,四川省考古研究所、阿壩州文物管理所、汶川縣文物管理所對古城遺址進行了二次發掘。這次發掘是古城歷史上前所未有的,共發現新石器時代的房屋居住面遺址4處、灰坑30多個,漢代夯土城牆牆基1處,宋代房屋基址1處。出土的文物中,以陶器為主,間雜以石器、玉器、骨器等。此次發掘共出土可復原陶器約30余件、彩陶片50余件,多以泥質灰陶、灰褐陶、紅褐陶為主。原本出土陶器並不是什麼稀罕事,但在姜維古城遺址出土的陶器無論是從彩陶的陶質、陶色、紋飾題材還是陶器的制作與燒造技術,在很大程度上與西北地區馬家窯彩陶文化有著關聯性,但又因地域因素,姜維古城遺址的新石器時代彩陶又和馬家窯彩陶有著文化因素上的差異。這證明,在上古時期很長一段時間裡,這裡相對和平,是一處重要的居住聚落,人們在這裡繁衍生息,形成了厚重的文化堆積。

遠古沉澱

除了遠古時期的文化遺存,姜維城還有漢代的一些遺址。在姜維城台地北半部分新石器文化遺址之上,還有著幾段漢代夯築的黃泥牆和漢代縣城遺址。據《元和郡縣志》記載,公元前111年,以冉毵地置汶山郡,轄綿虒等5縣,綿虒為郡、縣舊址,在今威州鎮姜維城。城址呈長方形,現殘存西、南兩段,整個城牆東西長約200米,南北寬約150米,總占地面積約30000平方米。城牆以黃泥夯築,內夾木棍或圓木為筋。西殘牆高10米,底寬4米,頂寬1米,長100米,牆拐角處有馬面1垛,高10米,寬10.3米,長15米;南殘牆高8米,底寬3米,頂寬1.3米,長約90米。由於姜維城所處的“一夫當關萬夫莫開”的地理優勢,此後歷經東漢、西晉、東晉、西魏一直到明代宣德年間,雖然汶山郡先郡後改縣,後又是由縣變省,由省變縣,幾經易名,但此地都是縣級治所在地。這一方面體現了姜維古城所在地的重要地理位置,另一方面也有利於形成豐富的文化堆積。

明弘治年間,朝廷為維護邊防,依山而建石砌城牆,蜿蜒而上,直達姜維城。該城牆高4—6米,寬2—3米,全長達1700多米,平面呈橢圓形,將以前的新石器時代彩陶文化遺址和漢代的汶山郡遺址都包圍在內。

姜維城遺址包含了新石器時代、漢代、宋代、明代等朝代的歷史,在縱向上形成了像書頁一樣的文化堆積。汶川縣旅游部門有關資料介紹說,姜維城古文化遺址以其豐富的地下文物和地面遺存為研究岷江上游地區遠古歷史提供了豐富的實物材料。

原中國歷史博物館館長喻維超先生在對姜維城古文化遺址現場考察後,對姜維城古文化遺址給予了高度評價。“姜維城古文化遺址是四川省乃至全國少有的占地面積較大,文化內涵特別豐富,綿延中華上下五千年文化,且又保存如此完好的地方。”喻維超說。

推薦閱讀:

漢唐古城駱駝城遺址今年開始進行維修加固

深圳古村落將再次沉入水底

寧德古田溪山書畫院古民居移建工程完工

名人故居標准其實是毫無價值的貞潔牌坊?

- 上一頁:歷史見證和縮影的天水古民居

- 下一頁:甘肅第一大墩 金塔烽火台