歷史見證和縮影的天水古民居

日期:2016/12/14 18:44:53 編輯:古代建築史

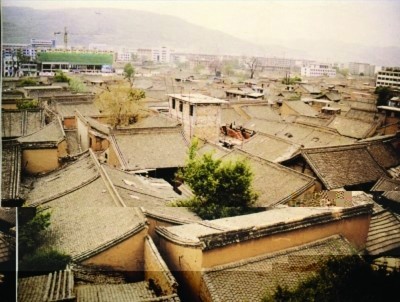

從天水市解放路一處高樓平台上放眼望去,天水市伏羲城、西關城的古民居呈四合院狀,灰牆黛瓦、鱗次栉比,歲月的印跡和滄桑盡收眼底。近日,記者從天水市歷史文化名城辦公室了解到,天水歷史建築、古民居主要分布在秦州區棗園巷、大小巷道、三新巷、育生巷、澄源巷、自由路、自治巷等7條歷史文化街區和士言巷、石家巷等處,總占地面積16公頃,總建築面積約11.2萬㎡。目前保存較好的有胡氏民居、張慶麟宅院、哈銳宅院等143處古民居院落,其中全國重點文物保護單位1處、省級文物保護單位4處、縣級文物保護單位9處,市名城委第一批掛牌保護院落42處。

據了解,天水目前尚存的明清民居街區和院落,是天水作為國家級歷史文化名城的寶貴資源,但許多古民居年久失修,岌岌可危。為了更好地將這些古街古居傳承下去,天水市決定在4年內,對僅存的古民居進行搶救性保護和維修,以期恢復其“以舊復舊”的最佳狀態。

年久失修:部分古民居“重病纏身”

在巷道中間,一面朱紅油漆裹面的院門氣宇軒昂。紅色的門楣上掛著“天水市保護古民居院落”的牌子和這裡的門牌號:育生巷42號。

據了解,這座院落為清代民居。

走進大門,在左拐九十度的地方,精致的垂花二道門便在眼前。這是一座歇山頂式的門樓,整個門都呈現出木質的本色,門框、門頭都是精美的手工雕飾。然而一進院子,裡面的情形和之前氣派的門飾有些格格不入。院內房屋因年久失修,部分已腐朽老化,一股荒涼凋敝的氣息撲面而來。這是一個古代標准的四合院。房脊兩端有殘缺不全的獸頭站立。

據介紹,天水自古以來氣候溫潤多雨,建築多采用防雨性能比較好、結實耐久的筒磚、板瓦來封頂,從而有效地保護梁、柱、屋頂木等構件。屋頂上均飾以脊飾、瓦當等,正脊多捏為各式花卉水果等懸雕造型。記者發現,歷經數百年滄桑,歷史積澱和歲月剝蝕留給這院古民居的印痕隨處可見。只見這個院落東邊的房脊中間,板瓦、筒磚上現存各式懸雕造型。然而遺憾的是,如此精美絕倫的房飾在年輪的無情碾壓下,屋脊現僅存中間部分。在院內南房的屋檐下,置放著兩排從房脊上落下的筒磚懸雕,上面的葡萄、花卉等雕飾看起來形象逼真,栩栩如生。

天水一名在古民居方面頗有研究的學者在接受記者采訪時說:“天水以前有古民居2000余座,古巷不下數百條,大都是官宦、富豪、名人、學士的故居,多建於明清兩朝。令人遺憾的是,經過數百年的日曬雨淋及不可避免的人為破壞,現在存下來的只有200余座了,這些凝固的建築史已成為天水這座歷史名城的靈魂所在。然而,由於種種原因,有些古居因屋頂、牆面破朽而陷入風雨飄零的尴尬境地,命運岌岌可危,前景令人擔憂。”

追憶懷古:部分古民居已成記憶

天水研究古居的學者一提起育生巷,他們都不可避免地要談到清代名人張世英。

張世英,生於1843年,字育生。1880年中進士,入翰林院為庶吉士。光緒九年起,歷任陝西甘泉、武功、渭南等8縣知縣和邠州、商州兩州知州,歷時28年之久。張世英對辦教育情有獨鐘,在他的倡導之下,天水城鄉辦夜校1300余所。地方人士為作紀念,改其故居為“育生巷”。清道光年間,張家的基業已十分可觀,為了避免因分割家產而產生兄弟失和,張家祖上老人將全部家業一分為三,在3個地方置辦了3座院落,用一張圖紙、同樣的材料建起了3座大致相同的宅院作為遺產留給了3個兒子。這就是育生巷42號、56號和秦州區自由路附近的一處。巷東面原有張家祠堂一處,後來變賣給了別人,祠堂便搬到了56號院隔壁的二層閣樓上。“至於張育生先生住過的故居,應該在育生巷北口東面,早些年就拆除了。”說起這些,這名學者惋惜之情溢於言表。

顯然,張育生故居已成為人們永久的記憶。

沿秦州區解放路探訪,路北趙家巷、三星巷、澄源巷和路南的石家巷、育生巷、忠義巷、自治巷依次毗連,巷道深處古色古香的古建築群落和伏羲廟遙相呼應。

這些古建築群大都建造精美,木雕圖案做工技藝高超。據專家考證,三星巷古建築群的修建年代至少要比山西平遙早百余年,當地文史專家認為,在中國南、北兩大古建築流派中,天水古建築的風格兼有北方的粗犷和南方的精巧秀美,有著重要的研究價值。

然而,令所有致力於古民居保護和研究的專家學者扼腕長歎的是,從上世紀90年代開始,因為城市建設等種種原因,部分老民居被拆除,其中最具代表性的是位於秦州區大城中華東、西路的一排排錯落有致的古民居被小二樓式的仿古建築所替代。

“貸真價實的古民居被仿古的赝品所取代,這實際上是天水建築史上的一處敗筆。”一名學者直言不諱地說。

推薦閱讀:

姜維城 岷江上游的悠悠古城

甘肅第一大墩 金塔烽火台

歷經風雨滄桑的田州古塔

福州琴南書院

搶救修繕:5年內古居修舊如舊

記者在天水市名城辦采訪時了解到,天水古民居建築是中國西北地區現存規模較大和保存較好的院落群,名氣較大的建於明代嘉靖年間明中憲大夫胡來缙的南宅子和建於明萬歷四十三年,胡來缙之子明太常少卿胡忻的北宅子以及明清時期當地名門望族的私宅。2001年,胡氏民居作為明、清時期古建築,被國務院批准列為國家級重點文物保護單位。

在城市建設中,天水市政府十分重視對“兩山夾峙,一水中流,五城串珠”城市空間格局和古城歷史風貌的保護,印發了《關於加強秦州區古民居保護工作的意見》,明確了古民居保護的總體思路、基本原則,並將伏羲城、西關城2個古城區和棗園巷、大小巷道、三新巷、澄源巷、育生巷、自由路、自治巷等7條歷史街區作為重點,加強保護。

2001年,天水市政府委托上海同濟大學城市規劃研究設計院,編制了《天水市古城西關片控制性詳細規劃》,確定了7條歷史街區和143處民居保護院落。2009年9月,在省政府剛剛批准實施的天水市第三版《天水市城市總體規劃》(2005-2020)中,歷史文化街區與重點歷史建築保護篇章赫然在列。

天水市名城辦張主任在接受記者采訪時說:“為了讓現存的古居、古巷修舊如舊,天水市已將伏羲城、西關城2個古城區和棗園巷、大小巷道、三新巷、澄源巷、育生巷、自由路、自治巷等7條歷史街區作為重點,加強保護。截至目前,政府投巨資修建的歷史街區基礎設施配套建設已經完成。”據介紹,為了適當疏散古民居院落住戶,最近出台的《天水市歷史文化街區古民居搶救性修繕保護工作實施方案》要求對歷史建築、古民居現部分住戶可采取產權調換和貨幣補償兩種辦法進行搬遷疏散。針對天水市名城委掛牌保護院落的產權人如想進行貨幣補償的,可按歷史建築物評估價加一定標准的補償系數進行補償。公房住戶搬遷則按現行拆遷安置政策執行。

令人欣喜的是,針對2008年汶川大地震後天水古民居受損嚴重之現狀,《方案》中規定,從2009年開始,天水市、區兩級政府每年計劃用500萬元用於歷史建築、古民居的搶救性修繕保護,鼓勵房地產開發企業和其他經濟實體參與歷史建築、古民居保護,力爭5年內完成歷史文化街區歷史建築、古民居的搶救性修繕保護,最終讓古民居達到修舊如舊的最佳狀態,使得天水古城的傳統風貌和格局得以有效保護和延續。

搶救性修繕保護工作,實施方案出台

天水古城歷史文化街區遺存的歷史建築、古民居多為土木結構,因年久失修,損壞嚴重,普遍成危房。為有效實施歷史建築、古民居搶救性修繕保護,繼承和弘揚歷史文化,建設特色城市,根據《中華人民共和國文物保護法》和國務院《歷史文化名城名鎮名村保護條例》,2009年10月,《天水市歷史文化街區古民居搶救性修繕保護工作實施方案》出台。

一、堅持“保護為主,整修為輔,設施配套,風貌協調”的原則。對具有文物價值或已被確定為文物保護單位(點)的歷史建築、古民居,依據《中華人民共和國文物保護法》要求,堅持維修保護不改變文物原狀的原則。對傳統風貌保存較好的歷史建築、古民居,外觀依原貌整修。對已成為危房的歷史建築、古民居,進行落架維修或局部改造,保持原風貌。對古民居院落新建的、與其原風貌不協調的建築進行拆除。對古民居內部配套建設給排水、通訊、電視、供熱、衛生等設施,改善居住條件。

二、堅持古為今用、合理利用的原則。通過修繕保護,改善歷史文化街區生活居住環境,維持其原有社會功能,提升居民生活質量,開展形式多樣的名城古韻游,弘揚天水古城民俗文化。放寬政策,鼓勵開發企業和其他經濟實體,嚴格按名城保護規劃要求,參與歷史建築、古民居搶救性修繕保護和綜合利用。鼓勵產權人按名城保護規劃要求,自主投資進行歷史建築、古民居搶救性修繕保護。對市名城委掛牌保護院落的歷史建築、古民居的搶救性修繕保護,市、區政府可適當補助。

三、搬遷政策。適當疏散古民居院落住戶,降低人口密度,改善人居環境。對歷史建築、古民居現住戶可采取產權調換和貨幣補償兩種辦法進行搬遷疏散。產權調換:對被安置在城市同一區位的住戶,按搬一還一,不找差價的原則進行產權調換。對從城市區位好的地段安置到區位較差地段的住戶,安置房屋面積可根據其被搬遷房屋產權證載明面積,按搬一還一,不找差價的基礎上,再增加5-10%進行產權調換。貨幣補償:按歷史建築物評估價加一定標准的補償系數進行補償(僅限於市名城委掛牌保護院落的歷史建築)。公房住戶搬遷按現行拆遷安置政策執行。貨幣補償搬遷戶可優先購買市、區兩級經濟適用住房。出讓歷史建築、古民居並符合廉租房條件的居民,由市、區政府按廉租房政策,優先安排。

四、市名城委掛牌保護的古民居院落,產權人不按名城保護規劃要求拆除院內各種違章建築的,對其歷史建築的搶救性修繕,市、區政府不予補助。對不符合《天水歷史文化名城保護規劃》、《天水古城西關片控制性詳細規劃》的住房或成危房的歷史建築,現住戶既不服從搬遷,又不按要求自行進行修繕保護的,由投資人對其歷史建築房屋產權依據《城市房屋拆遷管理條例》和本《方案》相關規定,對產權人給予合理補償的基礎上,可依法申請強制搬遷。

推薦閱讀:

姜維城 岷江上游的悠悠古城

甘肅第一大墩 金塔烽火台

歷經風雨滄桑的田州古塔

福州琴南書院

- 上一頁:風雨籬笆樓 撒拉族東遷的背影

- 下一頁:姜維城 岷江上游的悠悠古城