福州歷史名人中的兩個白馬三郎

日期:2016/12/14 18:39:54 編輯:古代建築史

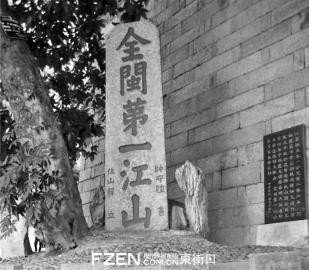

大廟山的“全閩第一江山”碑刻

清代朱景星、鄭祖庚修纂的《閩縣、侯官鄉土志》中記載:“閩越王郢第三子,常乘白馬,稱白馬三郎。後王審知亦號白馬三郎”。

福州歷史名人中出現了兩個“白馬三郎”。由於“後王審知亦號白馬三郎”,我們稱他們為前、後“白馬三郎”。

前白馬三郎是西漢初年閩越國時期的閩越王郢之第三子驺寅,少年英勇,喜乘白馬,百姓尊稱為“白馬三郎”、“驺三郎”。因在鳝溪(今福州市晉安區鼓山鎮鳝溪村)為民除害,射殺為害一方的鳝精英勇獻身,人們建廟紀念,即現今福州唯一留存下來的漢代閩越國時期的古廟——鳝溪白馬王祖廟。白馬王驺寅至唐宋間成為司雨之神,因祈雨靈驗,曾受朝廷五次敕封(其中一次是後白馬三郎王審知奏封為“弘潤王”),使鳝溪白馬王祖廟成為官府祈雨的聖地。唐宋名人中曾在福州任職的蔡襄、曾鞏等都曾到鳝溪白馬王祖廟祈雨,並各都留下《祈雨記》名篇。據白馬王文化研究會不完全統計,現今閩台兩地分靈廟宇達500座以上。

後白馬三郎是唐末五代十國時期的王審知。據上海古籍出版社出版的《中國歷史人名大辭典》載:“王審知(862—925),五代時閩國創建者,光州固始人,字信通,王潮弟。唐末與潮從王緒起兵,後部下兵變,眾推王潮為王,王審知為副。入閩據泉州克福州,盡有閩地。潮卒(897年),繼為威武軍節度使。為人儉約,禮賢下士,常乘白馬,軍中號:白馬三郎。後梁開平三年(909)封閩王,在位十七年,卒谥忠懿王,廟號太祖。”

前、後白馬三郎其時間相隔近一千一百年。但後白馬三郎卻與前白馬三郎有著許多緊密的聯系,在各種聯系中也體現了後白馬三郎王審知對閩越國的情有獨鐘。

鳝溪白馬王祖廟

機緣巧合順水推舟

王審知亦號“白馬三郎”,飽含王審知對閩越國時期的前“白馬三郎”的崇敬和追隨之意。即使在其入閩前即有此號,王審知也慶幸這種巧合,以致其號保留至今。也可能正因為有這個巧合,王審知才更加關注和追隨閩越國與閩越王。王審知保留“白馬三郎”的稱號還有兩種可能。

一為技巧性的造神運動。王審知深知閩人極其崇拜閩越國時期的白馬三郎,為使其政權能在福建站穩腳根,順利推行富國強兵政策,即用此種造神運動,達到閩人某種程度的認同與崇拜。其次,王審知在其長兄王潮卒後繼任福州威武軍節度使起,在福建統治了二十九年。為福建境內創造了為期不短的太平盛世,人民過上安居樂業的生活,因此人們感恩戴德,將其與一千多年來閩人極為崇拜、為民除害、為民造福的司雨之神的前白馬三郎媲美。將前、後兩個白馬三郎等齊推崇,使福建出現了漢朝與唐朝兩個“白馬三郎”。

王審知第一個奏封前白馬三郎為王

《三山志》載:“鳝溪,沖濟廣應靈顯孚祐王廟,鼓山之北,大乘之南,山峽間有二潭,下潭廣六丈,深不可計,昔閩越王郢第三子有勇力,射中大鳝於此潭,其長三丈,土人因為立廟,號白馬三郎,……梁貞明(915—920)中,閩忠懿王奏封弘潤王”。

據以上分析,鳝溪白馬王廟在王審知奏封前白馬三郎驺寅為“弘潤王”前的一千多年裡應稱為白馬三郎廟。因“土人因為立廟,號白馬三郎”,而不稱白馬王廟。在王審知奏封前白馬三郎為“弘潤王”後,才始稱白馬王廟。

前白馬三郎驺寅因祈雨靈驗,在唐宋間曾受朝廷五次敕封。在王審知前,唐鹹通六年(865年)觀察使李瓒曾奏封前白馬三郎為“龍骧侯”。王審知後,宋代官府還有三次敕封。分別是:熙寧八年(1075年)敕封“沖濟廣應王”;紹興十一年(1141年)以張承相浚奏,增封靈顯,仍賜廟額曰永寧;紹定五年(1232),李太卿浚以靈應如響,奏增封孚祐,按其封號,白馬王全稱為“龍骧弘潤沖濟廣應靈顯孚祐王”。其封號均與祈雨靈驗有關。

王審知追封前白馬三郎祖父無諸為閩越王

漢時,無諸(越王勾踐十三世孫)因率英勇善戰的閩中甲兵,隨劉邦抗擊項羽,為漢朝的建立立下了功勞。劉邦於公元前202年,封無諸為閩越王。這是劉邦首封的諸侯國國王,也是福建歷史上第一位有文字記載的統治福建的國王。閩越國是福建文明史的開端,也是福州建城的開始。閩越國初期無諸采取了與民休養生息的政策,使福建得到很大發展,國富民強,成為東南一霸,以致於其後代敢於反漢。無諸應稱為前“開閩王”,千年後的王審知則為後“開閩王”。

封王時無諸駐扎福州,為迎接冊封,無諸在今之大廟山(現福州四中校址)上釣龍台之西建築高台作為冊封場所。此台稱“越王台”,後人為紀念無諸治閩政績,在台旁建廟紀念,此廟稱閩越王廟(武烈英護鎮閩王廟),俗稱“大廟”,現已無存。據宋梁克家的《三山志》記載,閩越國後期因無諸後代余善反漢,被漢武帝所殺,此廟與閩越王封號遂廢,直至唐大中十年(856年)重建。後唐長興元年(930年),閩忠懿王王審知復追封無諸為閩越王。可見王審知對閩越王無諸與閩越國極其崇敬,認為應恢復其在福建歷史上的地位。

王審知封王地點也選在大廟山越王台

王審知封王時所選擇的封王地點也選在無諸封王時的冊封地——大廟山越王台。

五代後梁開平三年(909年),梁王朱全忠派使者翁承贊到福州封王審知為閩王時,與無諸封王時已隔一千多年。千年後的福州可供選擇的封王地點比大廟山越王台條件好的還有許多,王審知偏選此地,可見其對閩越國情有獨鐘,富含繼承閩越遺產之意。

王審知繼承了前“開閩王”的治國理念。

王審知在其兄王潮卒(897年)後,至後唐莊宗同光三年(925年)十二月卒於任上,其在福建統治了二十九年。他“為人儉約,禮賢下士”,實行“睦鄰保境,輕徭薄賦,與民生息”的政策。在福建全省大修水利,發展農業生產,興辦手工業,鼓勵發展商業與海外貿易,使福建在五代十國的亂世時免遭戰亂之苦,成為國富民強、威震東南的諸侯王國。王審知“禮賢下士”,大力發展文化教育事業,興辦學堂,培養人才,此舉對後世影響極大。到宋朝時,“閩省已成文風昌盛之地,才俊輩出之鄉,狀元亞魁,進士及第,超於中原,名臣賢相,仁人志士,層出不窮”。《十國春秋》稱:“此審知興教之功也”。

更難能可貴的是,王審知在富國強兵之後,摒棄了無諸後代反漢的做法,說:“吾寧為開門節度,不願作閉門天子!”使福建人民免受戰爭之苦,維護了國家的統一。王審知秉承閩越國的治國理念,取得顯著成效,影響深遠,史書對其記載甚多,稱其為“開閩王”。

閩台兩地的白馬(尊)王廟所供祀的應是前白馬三郎驺寅。由王審知奏封“弘潤王”後稱白馬王和白馬王廟。王審知則稱閩王不稱白馬王,供祀地多為祠,稱閩王祠或忠懿王廟,廟號太祖,不稱白馬王廟。有些白馬王廟供祀的是王審知,是建廟時當事者將兩個白馬三郎相混造成的,應予以更正。也有的白馬王廟將驺寅與王審知兩王共祀,也還說得通。