高要鄧氏宗祠

日期:2016/12/14 18:48:56 編輯:古代建築史

10月15日,記者慕名來到高要市南岸街道辦事處新江一村,見到聳立在村中池塘邊的鄧氏宗祠時,頓時被它的建築規模和建築工藝所折服。

新近出版的《肇慶文物新發現》一書也印證了記者的判斷,這座鄧氏宗祠的確是肇慶最大的明代祠堂。據悉,鄧氏祖先鄧斌曾是明代錦衣衛指揮使(正三品武官)。時至今日,新江一村村民依然保存明代永樂年間,鄧氏祖先鄧斌的四代诰命牌匾。記者李文華文/圖

探尋:難得一見的明代三進宗祠

據第三次全國文物普查高要市工作組實地考證,高要市南岸街道辦事處新江一村的鄧氏宗祠始建於明天啟五年(1625年),它坐西北向東南,三開間兩廂房寬27.2米,三進深38.6米,祠內面積1050平方米。

該祠為硬山頂,並飾以彩塑。在頭進闊面花崗巖石門額上,為清代肇羅道(官名,管轄肇慶和羅定府的道台)王澎所書的“鄧氏宗祠”。

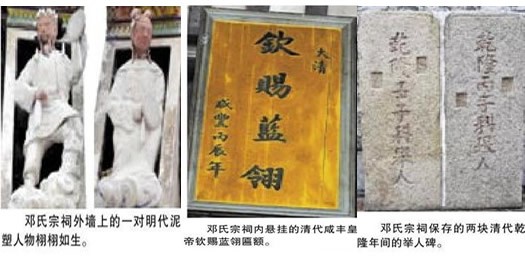

在鄧氏宗祠的大門兩旁,有兩尊約50厘米高的灰雕人物,他們為一男一女,手中都持有一面像鏡子一樣的圓形物。祠堂門前兩條檐柱上的石月梁中,各有一尊石獅承托著石頭拱,以及碧綠的琉璃瓦檐。

跨入鄧氏宗祠,有一個約6米高、3米寬的巨大木屏風,屏風上掛著六塊诰命牌匾(臣子遵循帝王之命制作的牌匾),都是明代永樂年間,新江一村鄧氏祖先鄧斌的四代诰命牌匾。

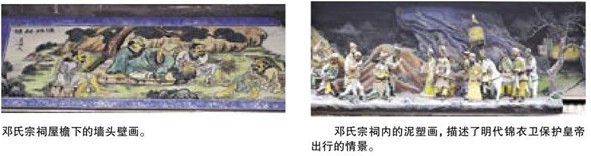

在鄧氏宗祠的屋檐和牆頭上都畫有壁畫,除了頭進的兩尊灰雕人物,二進和三進的牆壁上還有幾尊灰雕的人物和花鳥。這些壁畫和灰雕都栩栩如生,可見當年繪畫和灰雕藝人的技藝何等精湛。

鄧氏宗祠除了在建築面積和裝飾上傲視肇慶眾祠堂,還有三進的建築布局在肇慶也難得一見。

在封建等級制度森嚴的古代,朝廷對房屋、宗祠的建築風格、規模等都有嚴格的規定,只有做大官者,後人才能修建三進的祠堂,才能使用碧綠的琉璃瓦。

推薦閱讀:

石家莊尖嶺唐代石佛像面部被擅自洗臉磨白

故宮瓷器的保護工作被批不夠專業

第六屆網絡媒體開封行探訪“城摞城”遺址

青島海撈瓷沉睡海底千年現身

榮耀:鄧氏祖先是明代錦衣衛指揮使

提起新江一村的鄧氏三世祖鄧斌,村中的鄧尚如等幾位鄧姓村民臉上流露出掩飾不住的自豪。

據該村的《鄧氏族譜》記載,南宋末年,由於蒙古人進攻中原,告老還鄉的南宋官員鄧元德為躲避戰亂,攜妻兒老小從河南鄧縣輾轉來到江西,後翻過廣東南雄大臾嶺來到廣東高要白坭(今屬三水管轄)。

到了元至正四年(1344年),鄧元德的後人鄧汝顯遷徙到現在的新江一村。20年後(元至正二十四年),鄧汝顯的孫子鄧斌在該村出生。誰也沒有想到,這位鄧斌日後會成為明朝的錦衣衛。

明洪武十六年(1383年),鄧斌考中恩貢生。次年,他赴京城南京應試,因武藝超群,被錄為朝廷錦衣衛(皇帝和皇室的衛士)。

在隨後的歲月裡,鄧斌因偵查戶部侍郎郭桓貪污、藍玉私獄等大案立功,先後被提拔為錦衣衛鎮撫、同知和指揮使(正三品武官),並被朝廷封為召武將軍。明永樂二十一年(1423年),57歲的鄧斌告老還鄉。明宣德十年(1435年)去世。

這位鄧斌如果地下有知,可能也會有些遺憾和不解,他這位武功蓋世的武官,後人竟然重文輕武。在清代,他的後人中先後有5位考取文舉人,其中兩位舉人的舉人碑仍然保存在鄧氏宗祠中。

當年的錦衣衛指揮使鄧斌還有一件憾事,他的畫像也毀於“文革”時期,以至記者翻拍其畫像的願望落空,同樣留下一個遺憾。

如今:鄧氏後人珍藏明永樂皇帝手書

記者在高要市南岸街道辦事處新江一村采訪時,該村的八旬長者鄧尚如拿出一本《鄧氏族譜》。

據《鄧氏族譜》記載,鄧氏族譜出自召武公祠,公祠門額上的“召武公祠”四個大字,是明永樂皇帝朱棣賜給新江一村祖先鄧斌的手書。

據鄧尚如老人介紹,一直到“文革”之前,鄧氏宗祠都是召武公祠,朱棣皇帝手書的石刻匾額也鑲嵌在祠堂的大門上,“到了文化大革命‘破四舊’,我們村裡的族中老人擔心這塊石刻匾額被破壞,將它鑿了下來,換上了由清代肇羅道王澎書寫的‘鄧氏宗祠’石刻匾額。”

時至今日,這塊珍貴的明代永樂皇帝朱棣手書的石刻匾額還在。鄧尚如老人神秘地告訴記者:“這塊石匾就埋在我們新江一村的某個地方,出於安全考慮,我不方便講具體埋藏地方,等我們村重建召武公祠紀念祖先鄧斌時,我們再將它取出來,修建在召武公祠的大門上。”

推薦閱讀:

石家莊尖嶺唐代石佛像面部被擅自洗臉磨白

故宮瓷器的保護工作被批不夠專業

第六屆網絡媒體開封行探訪“城摞城”遺址

青島海撈瓷沉睡海底千年現身

- 上一頁:長洲學大成殿

- 下一頁:項羽首開故意破壞前朝宮殿惡習